はじめに:登山で低体温症になるリスクとは?

こんにちは!市川です。

すっかり春山シーズンですね。寒さも緩んで天候も安定しやすくなる季節なので、これからもがっつり雪山や山スキーを楽しまれる方も多いのではないでしょうか?

そんな楽しい春山シーズンですが、気温が上がるがゆえに大量の汗をかいたり、雨に濡れるリスクも増えることから厳冬期よりもむしろ低体温症のリスクが高いともいえます。

山岳遭難で最も危険な状態の一つ、それが「低体温症」です。

本記事では、Widerness medical society(WMS)が発行している「Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update」要約すると、低体温症に対する病院外での評価と治療に関するガイドライン2019年版を中心に一般登山者だけでなく山岳医や山岳救助関係者に向けて正しい知見と対処法をわかりやすく解説します。

なお、ガイドラインを完全に網羅するとものすごい長大な文章になってしまうので、今回は要点を前編、後編の2つにまとめました。

今回はまずは前編です。

次回、後編を作成して、個別の細かな内容については、順次作成していく予定です。

それではどうぞ!

低体温症とは?

低体温症の定義

低体温症とは、体の深部温度が35℃未満に下がる状態のことを指します。

山中ではあまり大事なことではないのですが、深部体温というのは内部臓器の体温であり、通常は37度と一定に保たれています。

皆さんがよく「熱がある・・・」とか言って風邪薬を飲んだりする際に測る体温は表面体温ですね。

腋窩(腋の下)、舌下、額などは全て表面体温です。

深部体温は医学的には食道温であったり、直腸温が該当しますが、寒がっている山中でお尻を出すなんてことは現実的ではないため、あくまで「深部体温が35℃以下」というのは豆知識として知っていれば十分ですし、医療従事者でなければ知らなくても全く問題はありません。

Cold Stressed = 寒冷ストレス状態とは?

低体温症と似た状態として、寒冷ストレス状態(Cold Stressed)という概念があります。

これは簡単にいえば「寒くて震えているだけ」であり、低体温症ではありません。

誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。

これは危険な状態ではありませんので、そのまま行動を続行してかまいません。むしろ、登山を続けて運動による熱産生を促した方がよいでしょう。

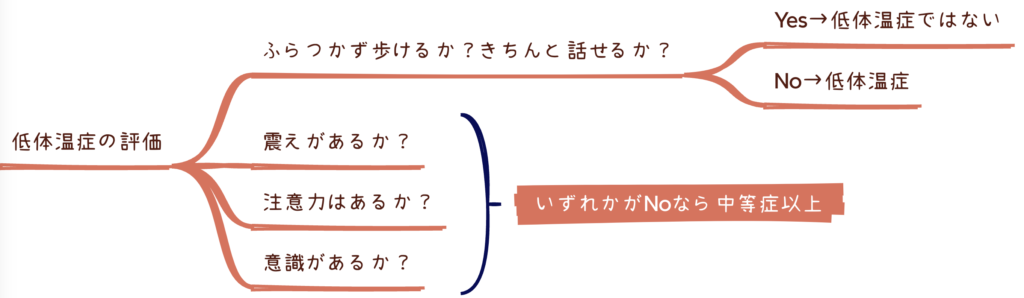

では、低体温症と寒冷ストレス状態の違いはなにか?

「運動障害があるかどうか」になります。

簡単にいえば「寒くて震えていたが、さらに行動が出来なくなってきた」というのは低体温症を強く疑います。

今、自分や仲間がただの寒冷ストレス状態なのか、低体温症なのか、これを見極めることはとても重要です。

低体温症の分類

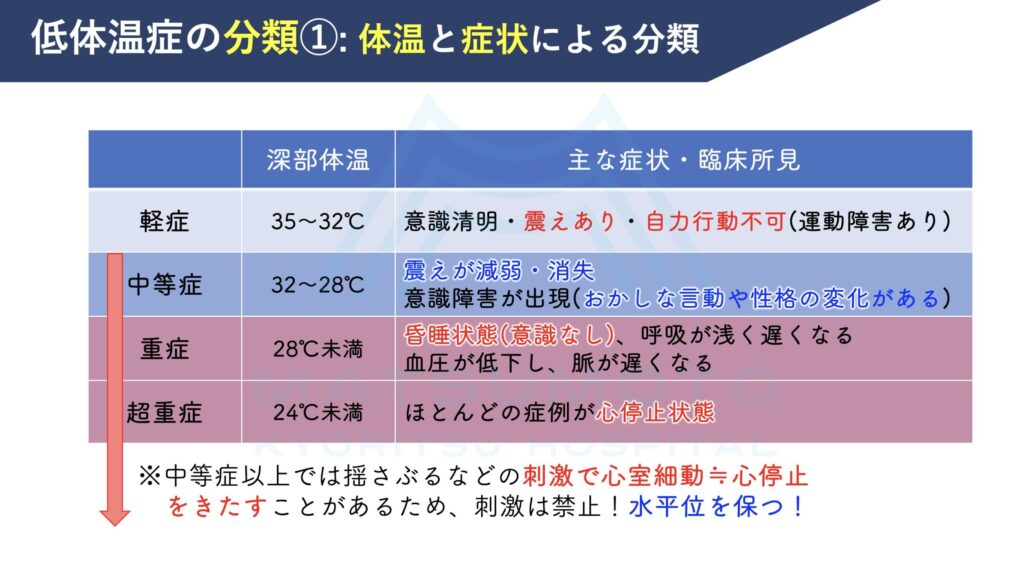

深部体温と症状による分類

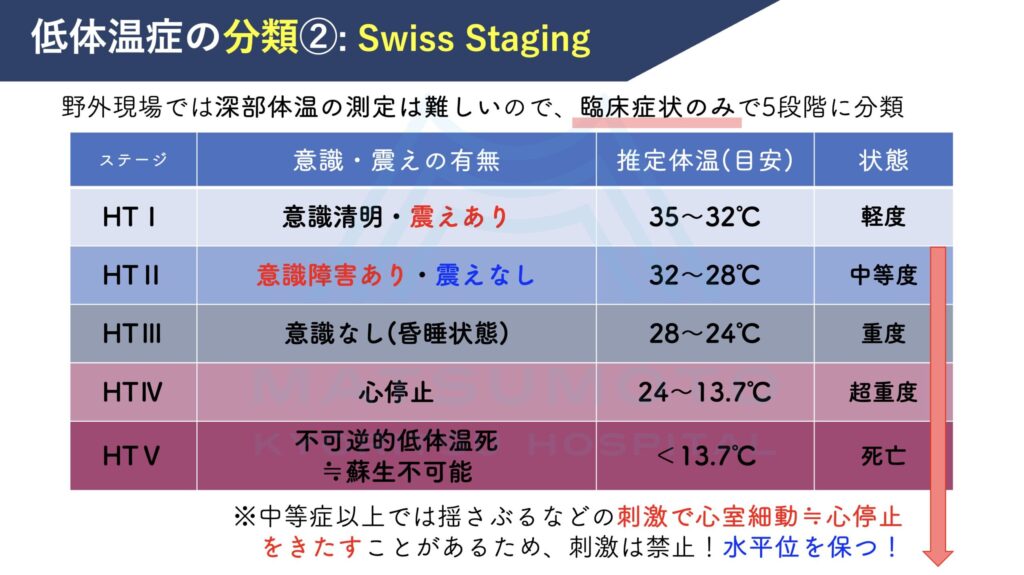

Swiss Staging:症状のみから重症度を判断する

※ICAR Medcom2021でSwiss Stagingは改訂され、現在は上記ではなく新分類に変更されています。

新分類よりも旧Swiss Stagingの方が症状と重症度の対応がわかりやすいのでこちらをお示ししました。改訂Swiss Stagingに関してはまたいずれ紹介するかもしれません。

【ポイント】

- 「寒くて震えているだけ」の寒冷ストレス状態と低体温症は別物

- 意識がはっきりしていて、自立した行動ができれば、「寒冷ストレス状態」の可能性が高い

- 震えが止まったら 「回復」ではなく「悪化した」可能性がある

- 見極めるポイントは意識がしっかりしているか(会話内容に齟齬がないか)、低体温症では性格が変わることもあるので、普段穏やかな人が怒りっぽければ中等度低体温症の可能性あり。

【注意点】

- 深部体温はあくまで重症度評価の1つであり、必ずしも症状と一致しないため注意。

- 低体温症の初期症状は「震え」だが「震えがない」ままに低体温症が進行することもある。

- 「震え」には個体差があり、「震えているから軽症」「震えていないから中等症」と言いきれない側面もある

- したがって、判断に迷ったら「低体温症」として対応する方が無難。

※寒冷ストレス状態に低体温症に対する処置をしても何の問題もないため

低体温症の分類を2つご紹介しましたが、それでは実際にはどう対応すればいいのでしょうか?

ひきつづき現場での運用方法と処置のポイントをまとめていきます!

山岳地帯での評価と対応の指針

フィールド評価の主軸はCold Card

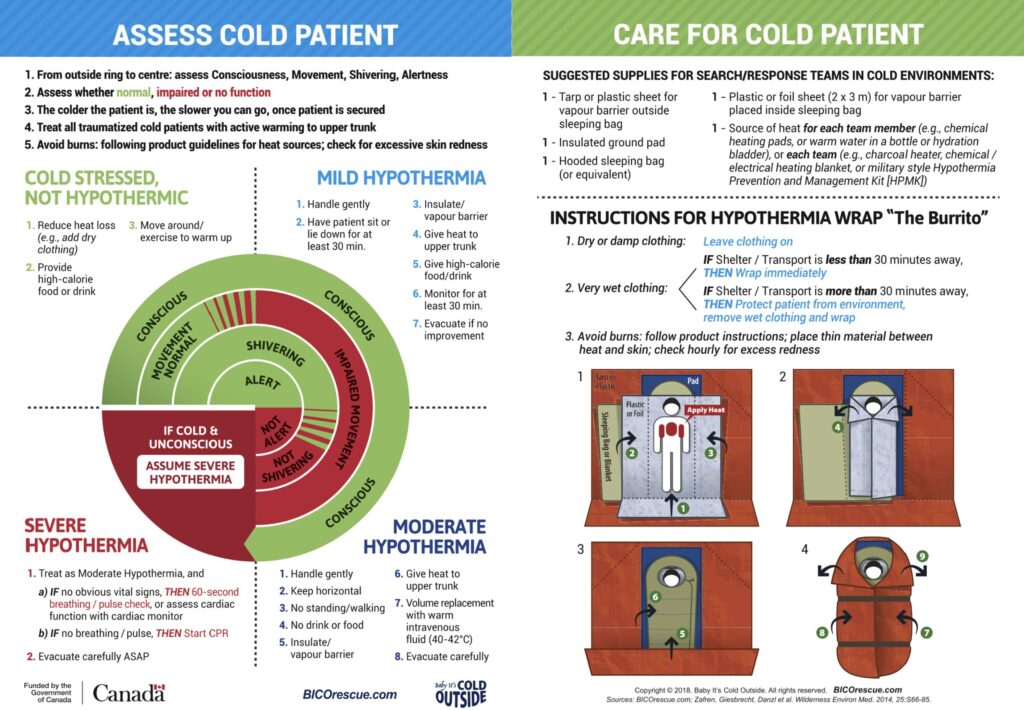

WMS低体温症ガイドライン2019では「Cold Card」が有用な現場ツールとして紹介されています。

こちらが評価と対応の主軸になるのですが、詳細は長くなるので後日改めて別ブログでまとめようと思います。

今回は図のみ添付しておきます。

現場評価の基本原則!

- 低体温症と寒冷ストレス状態の見極めが重要

- 震えていても意識清明+行動可能なら寒冷ストレス状態

- (震えていて)行動困難になってきたら低体温症を疑う!

- 体温測定は難しいので、症状から重症度を判断する

重症度は「運動、意識、シバリング(震え)、注意力」で判断する

中等症以上であれば、現場での回復は厳しいので救助要請が必要になります!

現場での評価と判断のポイント

- 「シバリング(震え)」だけでは低温ストレス状態なのか低体温症なのかわかりません。

- 「寒冷環境+運動障害=低体温症のはじまり」

→寒冷環境で身体が動かしづらければ「低体温症かも」と考える! - 「迷ったら低体温症として扱う」ことも大切

- おかしな言動(注意力低下/性格変容)や震えの消失は中等度低体温症に悪化した可能性大!

- 現場で回復できるのは軽症低体温症まで!中等度低体温症を疑ったら救助要請すべき。

万が一、低体温症になってしまった場合、適切な対応を取らなければ命に関わります。

軽症低体温症までであれば、野外であっても適切な対応をすることで回復する可能性があります。一方で中等度まで進行してしまうと死亡リスクも高くなり、野外での応急処置には限界がありますので、救助要請が必要になるでしょう。

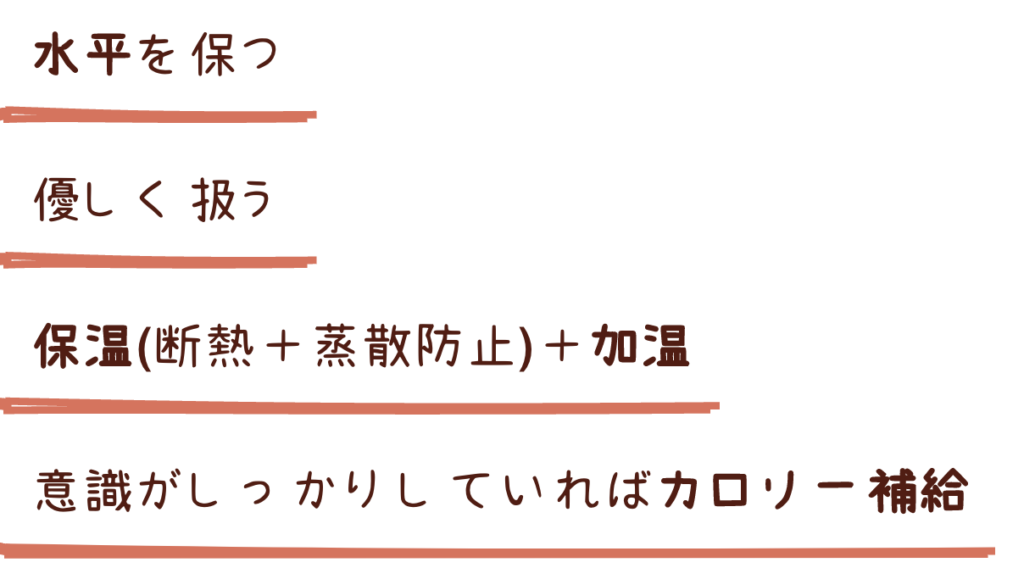

現場での処置の原則

特に中等度以上の低体温症は刺激を加えると、心室細動から心停止をきたします💔。

無理に動かさず優しく取り扱うようにしましょう。

さらに、断熱、蒸散防止(VBLの発想)、加温を行います。

特に地面からの断熱は重要なので背部にマットを引くなど地面からの熱伝導を意識しましょう。

※VBLについてはこちらの記事をご参照ください!

https://tozan-medical.com/vblとは?|なぜ蒸れるのに暖かい?山岳医が解説/

処置の具体的な内容については後日改めて別ブログでまとめようと思います!

前編のまとめ

⛰️ 登山における低体温症対策まとめ(前半)

✅ 低体温症の定義:低体温症と寒冷ストレス状態を間違えないようにしましょう。

✅ 低体温症の重症度:軽症までなら現場で対応・回復が見込める。

中等症以上なら医療機関への搬送が必須になる

→心室細動(心停止)を発症させないように優しく搬送する必要がある≒救助要請は必須です。

✅ 現場での実際の対応にはCold Cardを参考にしましょう:詳細は後日

✅ 処置の基本は保温(断熱+蒸散防止)、加温、カロリー補給!

春山は穏やかな日は本当に快適ですが、ひとたび荒れてしまうと一気に冬山に逆戻りして、低体温症のリスクは跳ね上がります。

「大丈夫だろう」と過信は禁物です。

装備を整えるはもちろんですが知識も整えて万全の準備で安全な登山を楽しみましょう!

それでは、後編に続きます!

後編では、野外で出来る処置(院外治療)の原則をもう少し深掘りして、低体温症時の心肺蘇生の原則についてもまとめます!

コメント