はじめに

2024年6月26日 著名なプロクライマー倉上慶大さんが富士山吉田ルート8合目付近で急逝されました。

26日午前11時5分ごろ、富士山八合目で倉上さんが意識を失ったと同行していた友人から110番通報があり、山梨県警富士吉田署山岳救助隊と富士五湖消防本部員が現場に向かい救助活動を行なったが、搬送先の病院で死亡が確認されたという。

倉上さんは2021年に冠攣縮性狭心症によって倒れ、心肺停止となったが、その後クライミングに復帰していた。

こんにちは!市川です!

僕の自己紹介はコチラ

今日のテーマは「冠攣縮性狭心症」です。

この病気は倉上さんのような体力のある健康な登山者でも発症し、場合によっては突然死を引き起こす危険があります。

ただ、一方で適切な治療を受ければ決して死亡率の高い病気ではないだけに上記ニュースは本当に残念です。

倉上さんは2021年11月、マウンテンバイクを走行中に心肺停止状態となり、一緒にいた友人によって蘇生されています。

幸いにも完全復帰されましたが、診断名は「運動誘発性冠攣縮性狭心症」。

医師からは「アスリートとして復帰は難しい」といわれたそうです。

サードオピニオンまでしたそうですが、結論にかわりはなく、倉上さんは医療とは離れて独学による食事療法やトレーニングを続けていたようです。

詳しい経緯はNumber Webに掲載されているので興味がある方はご覧下さい。

記事内では「プロクライマーvs医師」のような対立構造で書かれていた印象なのが個人的には残念です・・・。

僕が行っている登山者外来でも、登山中の胸痛の原因として冠攣縮性狭心症と診断し、治療を受けている方が複数います。

冠攣縮性狭心症は以上のような特徴がありますので、登山者の方もぜひ知っておいていただきたい病気です。

今回の記事を読んでいただければ、

✅ 冠攣縮性狭心症の典型的症状

✅ なぜ登山者が注意すべきなのか?

✅ セルフチェックリスト

✅ 冠攣縮性狭心症になっても登山を続けていいのか?

✅ 山で発作が起きたら?

これらの疑問が解消します。

是非、最後まで閲覧して下さい!

🫀 冠攣縮性狭心症とは?

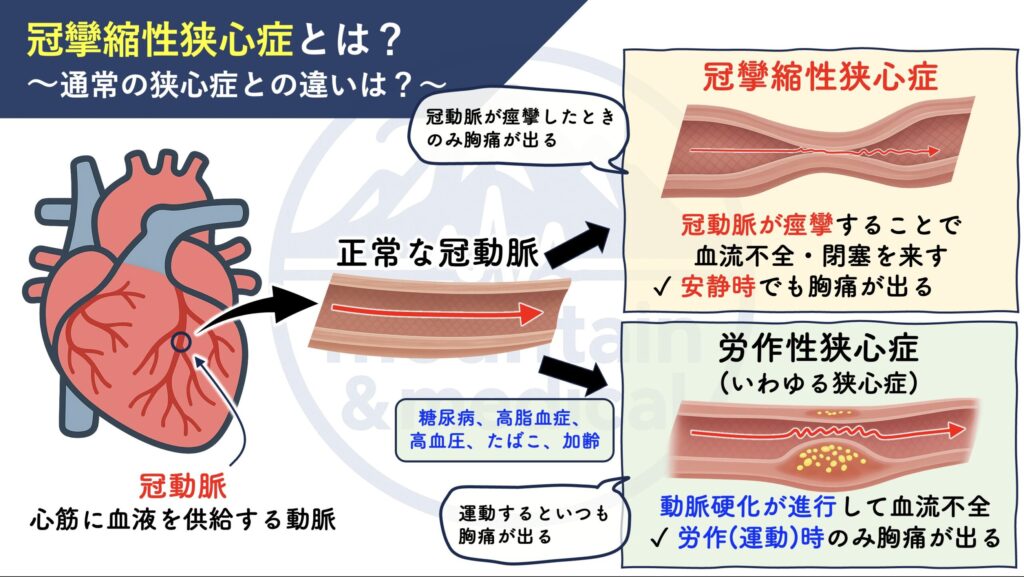

通常の狭心症は生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症)や喫煙、加齢の結果として、冠動脈(心臓の血管)に動脈硬化が進行することで物理的に狭窄することで起こります。

一方で、

冠攣縮性狭心症は冠動脈が一時的にけいれんして血流が途絶える病気です。

動脈硬化による詰まりがなくても起こります。

主な特徴は?危険なの?

何が誘因で発症するの?

普段の冠動脈は全く正常です。

なんらかの誘因により急に冠動脈が痙攣・閉塞することが問題になるので、誘因を把握することが大切です。

📖参考文献:2023年JCS/CVIT/JCCガイドライン フォーカスアップデート版 冠攣縮性狭心症と冠微小循環障害の診断と治療

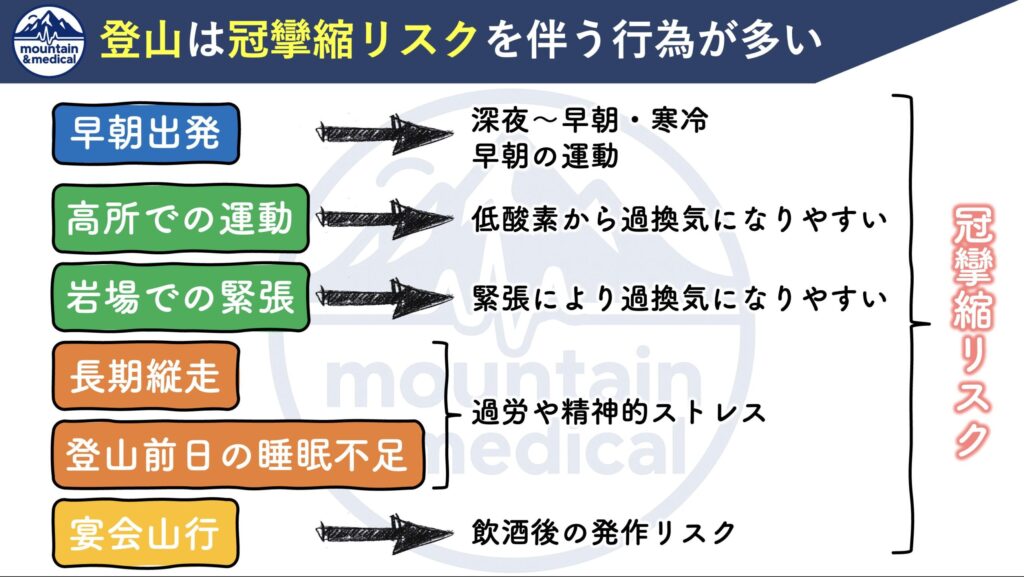

なぜ登山者にとって注意すべきなのか?

ここまで読んでもらえれば分かると思うのですが、「登山は冠攣縮の誘因が重なりやすい環境」なのです。

上記のとおり、寒冷、早朝出発、ストレス、過換気などリスクが揃っています。

したがって、冠攣縮性狭心症の方は山中で発作が起こるリスクは決して低くありません。

多くの場合には一過性の胸部不快感のみでしばらく安静にしていれば治まることが多いですが、一部には心室細動から心肺停止状態に至るケースもあり、街中であればAEDで蘇生可能ですが、山中ではAEDがある場所は限られており、救命が難しいのが現状です。

つまり、「適切な診断」「適切な治療」を受けて「予防すること」が大切になります。

🔍 検査で見つかる?診断方法は?

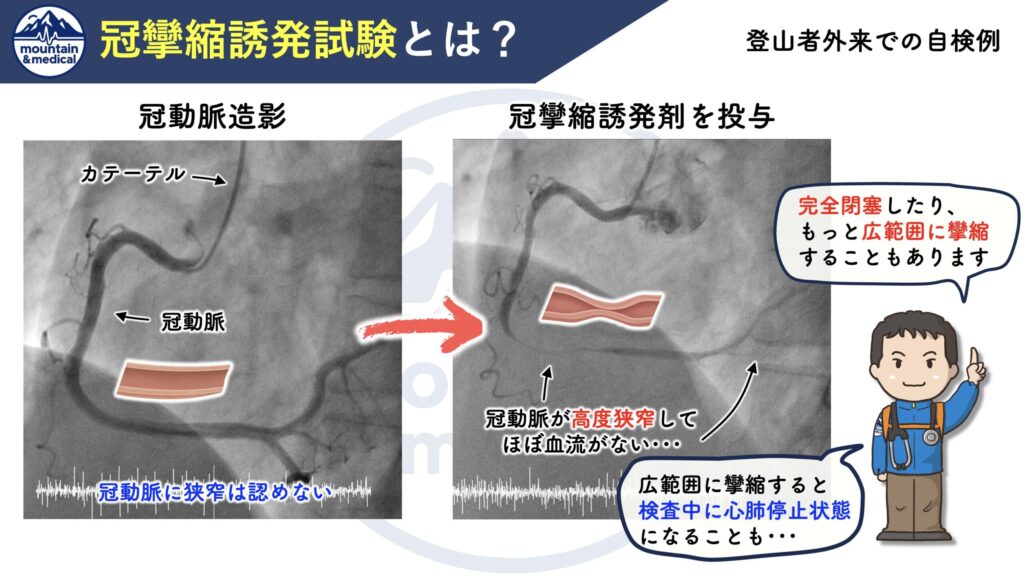

冒頭でもお伝えしたように冠攣縮性狭心症は一般的な検査で見つけづらい疾患です。

その理由は以下の通りです。

⭕️ 普段は冠動脈は正常だからどんな検査でも異常は出ない

❌ 発作時のみ冠動脈が狭窄・閉塞して異常が出現する

上記のように数ある検査のなかで唯一診断できるのは「冠攣縮誘発試験」です。

冠動脈に直接薬を流して攣縮を誘発することで診断できます。

登山者外来での事例紹介

松本協立病院の登山者外来を訪れた3名のケースを紹介します。

いずれも生活習慣病はなく、これまでバリバリと登山をされてきたどちらかというとエキスパートの方達ばかりです。

もちろん今回症例する事例以外にも普通にメタボの方もいらっしゃいます😅

メタボの方が大丈夫なんてことはないのであしからず。

Case 1:53歳男性

職業:山岳ガイド

早朝のトレーニングや登山の登り始めだけ胸部の圧迫感が出現しており、日中は登山をしても胸部圧迫感はなし。

他院で行った冠動脈CTは異常なし→経過観察となっていた。

しかし、その後も早朝のみ胸痛が出るため、当院登山者外来を受診。

心肺運動負荷試験で狭心症を示唆する心電図変化あり。

➡️後日、冠攣縮誘発試験を行い、冠攣縮性狭心症と診断。

現在は内服治療のみで、胸部症状は消失して、問題なく登山をされている。

Case 2:50歳女性

××年9月頃〜登山中に心拍数が上がると胸痛が出現。深酒後の就寝中にも同様の症状あり。

登山中に頻繁に胸痛を自覚するようになったため、当院を受診。

心肺運動負荷試験で狭心症を示唆する心電図変化あり。

➡️後日、冠攣縮誘発試験を行い、冠攣縮性狭心症と診断。

現在は内服治療のみで、胸部症状は消失して、問題なく登山をされている。

Case 3:54歳男性

海外高峰などエクスペディション登山もする方

飲酒後の翌朝に胸痛が出現し、ひどいときには朝しばらく起きられないぐらいの状況であった。

登山中やランニング中には胸部症状なし。

当院登山者外来を受診。

冠動脈CTは異常なし。

➡️後日、冠攣縮誘発試験を行い、冠攣縮性狭心症と診断。

飲酒さえしなければ症状は出ないので、発作時のみ頓服(硝酸薬)で対応している。

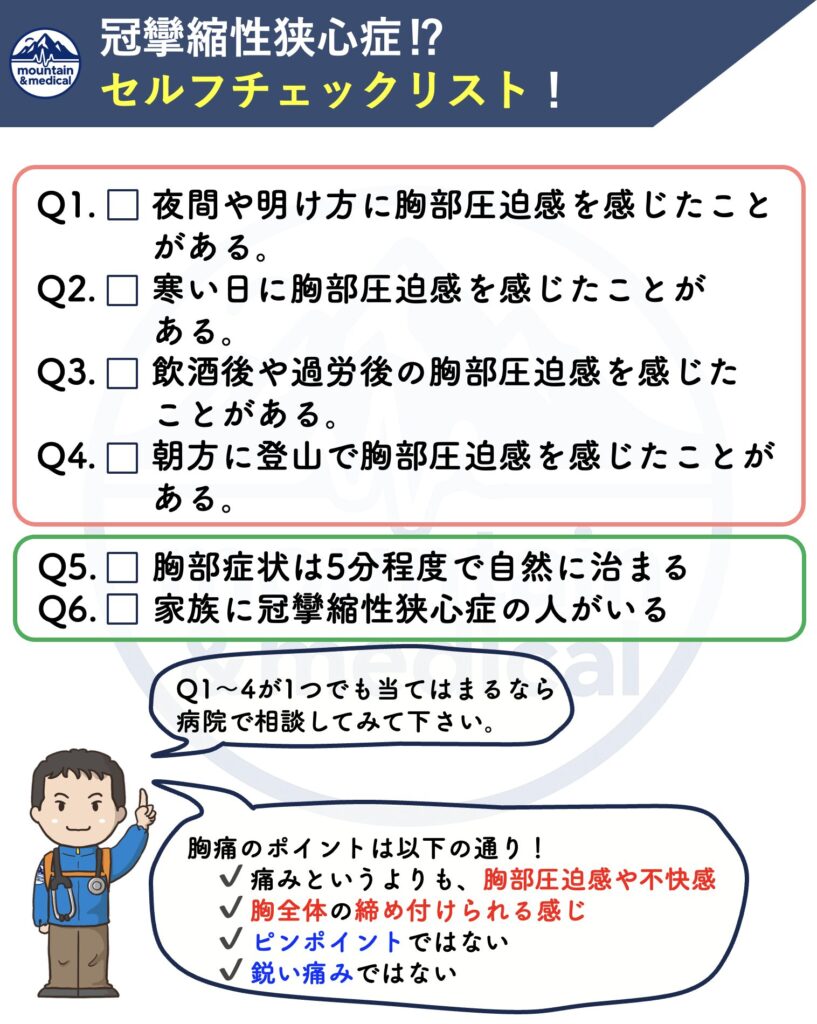

✅ あなたは大丈夫?セルフチェックリスト

このあたりは典型的な冠攣縮性狭心症のエピソードです。

もう2点大事なのは、胸痛の性状と持続時間。

✅痛みの性状は、胸痛ではなく、「胸部圧迫感」「胸部絞扼感」です。

これは冠攣縮性狭心症に限らず、通常の狭心症や心筋梗塞も同じです。

❌チクチクした痛み

❌刺されるような感じ

こういう痛みが心臓由来であることはほとんどありません。

逆に言えば、こういう痛みならさほど心配は不要です。

✅持続時間はほとんどの場合5分程度で自然に改善します。

20分以上続いたら心筋梗塞になっている可能性があるので、すぐに救急車で病院を受診しましょう。

万が一、それが登山中なら行動中止して、救助要請がベターです。

💊 治療法は?

治療は大きく分けて薬物治療と生活改善の2つです。

さらに心肺停止例などの重症例では、植え込み型除細動器(ICD)の植え込み手術を行うこともあります。

ICDとはペースメーカーの一種で、イメージとしてはAEDの体内植え込み版です。

冠攣縮性狭心症は重症例だと、心室細動を起こして突然死するケースがあります。

まさに、倉上さんがそのケースです。

ICDを植え込んでおけば万が一心室細動を起こした際にも自動で電気ショックをかけて蘇生してくれます。

ただし、注意としては冠攣縮性狭心症そのものを治してくれるわけではないし、ICDを植え込むことのデメリットもありますので、主治医とよく相談して判断して下さい。

「冠攣縮性狭心症による心肺停止蘇生例のうちICD植込みを受けた患者は受けなかった患者に比べて死亡率が低く(3% vs. 14%)、ICD植込群のうち17%の症例がICDで再度蘇生された」と報告されています。

van der Lingen ACJ, et al. Resuscitation 2022; 173: 76-90.

したがって、現在の日本のガイドラインでは、

✔️心肺停止蘇生例で薬物治療があまり効かない場合には「ICD植え込みをした方がいい(ClassⅡa)」

✔️心肺停止蘇生例で薬物治療が有効である場合でも「ICD植え込みをしてもよい(ClassⅡb)」

となっており、心肺停止の既往歴がある方のみが対象になっています。

冠攣縮性狭心症の人は登山をしてもいいのか?🏔

✅ ほとんどの冠攣縮性狭心症は適切に薬物治療を行えば予後良好です。

しっかりと薬を飲んで、胸痛なく過ごせているのであれば登山は可能です。

その場合にも発作時に冠攣縮を抑える頓服薬(硝酸薬、ニトログリセリン)は必ずもらっておきましょう。

通常であれば頓服薬を使えば1〜2分で症状は落ち着いて、登山継続可能になります。

早朝、寒冷、過換気、過労は冠攣縮リスクを増します。

登山の場合、早出をしないわけにはいきませんが、リスクを意識して行動するように心がけましょう。

✅ 冠攣縮性狭心症によって心肺停止状態になったことがある方

このような方はかなりハイリスクなので慎重な判断が必要です。

街中ではAEDで救命できても、登山中にAEDを使用してもらえることは本当に稀です。

画一的な返答は難しいので、個々のケースに合わせて主治医としっかり相談して下さい。

迷うような場合にはセカンドオピニオンとして、是非、登山者外来もご検討ください。

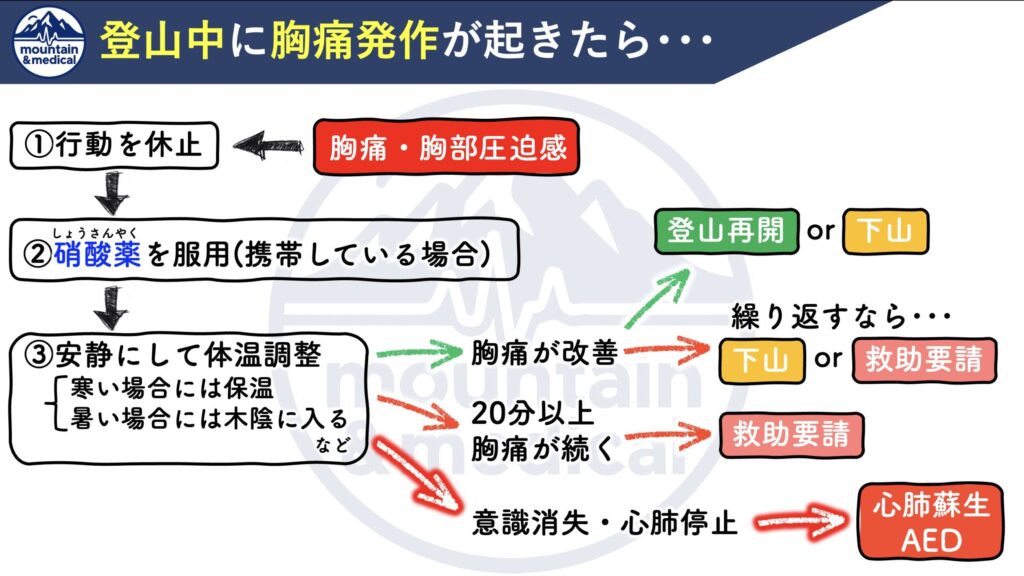

🚨 山での発作対応フロー

- 一旦行動を休止する

- 硝酸薬を持っていれば服用(通常なら1〜2分で胸痛は改善する)

- 安静にして体温調整

- 寒い場合には保温

- 暑い場合には木陰に入るなど

登山中に胸痛・胸部圧迫感を感じたら、まずは上記3ステップを踏みましょう。

その後、

✔️胸痛が改善してなんともなければ、登山を継続しても問題ありません。

✔️一旦改善してもすぐに胸痛を繰り返す場合→不安定な状態であり、下山もしくは救助要請がベターです。

✔️20分以上胸痛が続く場合には、心筋梗塞になっている可能性があります。この際には不用意に動くことがリスクになるので、安静を保って救助を要請しましょう。

めったにはありませんが、

✔️意識が消失して心肺停止状態になってしまったら・・・

そのときには👇こちらの記事を参考にしてください。

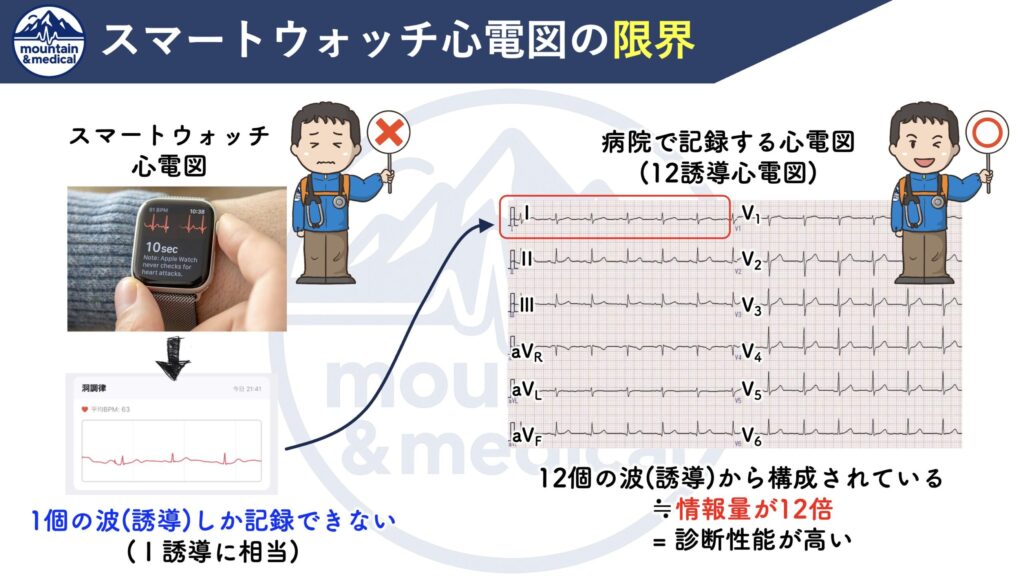

サイドコラム:⌚スマートウォッチ心電図は役に立つか?

スマートウォッチは登山中に限らず日常生活でも多くのシーンで装着しています。

したがって、胸痛発作時にも装着している可能性が高く、胸痛時に心電図を記録できれば診断の補助になる可能性があります。

冠攣縮の発作は通常数分間のみで、病院で発作時心電図が記録できることは稀です。

そういう意味では十分なメリットがあります。

一方で、以下のような注意点もあります。

実はApple WatchなどのスマートウォッチでもⅠ、Ⅱ、Ⅲ、V1〜V6の9誘導は工夫すれば記録可能です。

9誘導あれば狭心症や心筋梗塞もほぼ診断できます。

ただし、循環器医であればともかく、一般登山者には意味不明なので、詳細についての解説は割愛します。

また後日、医療従事者向けの記事として作成します。

2025年時点で市川オススメのスマートウォッチはこちら👇

まとめ

まとめです!

”冠攣縮性狭心症”は健康で屈強な登山者であっても蝕む心臓病です。

健康的な食生活、運動習慣のみでは防ぐことはできず、遺伝的・体質的に発症してしまう病気です。

以下のような特徴を抑えて、怪しいなと思ったら早めに病院で調べてもらいましょう!

2024年6月、プロクライマーの倉上慶大さんは富士山で急逝されました。

Number Webの記事によれば、2021年11月にも街中で心肺停止となり蘇生されています。

その際に「運動誘発性冠攣縮性狭心症」と診断されています。医師からは「アスリートとしての復帰は難しい」と告げられたそうです。

✔️プロクライマーとして人生をかけていた倉上さん

✔️病気による突然死を防ぎたい医師

サードオピニオンまで受けられたそうですが結論は変わらず、その後は医療から距離を置き、独学での食事療法や心拍数を意識したトレーニングを続けられていたようです。

記事からは、非常に知的で探究心のある方だったという印象を受けました。

しかし、餅は餅屋です。

倉上さんがクライミングに向き合ってきたのと同じように、僕らは日々医療に向き合っています。

だからこそ、クライミングに挑む備えの中に「医療」も加えてほしかった、というのが正直な思いです。

倉上さんは冠攣縮性狭心症の有無にかかわらず命がけのクライミングをされていたと思います。

僕も登山やクライミングはしますが、倉上さんの心境にはとても立てていません。

それでも、命がけの挑戦とは、決して「病気で死んでもいい」という意味ではないはずです。

命がけのクライミングーー大きなリスクに挑むからこそ、万全の体制で備えていたはずです。

その備えに医療も加えてほしかった・・・

「命を懸けて挑むクライマー」と「突然死リスクに備えたい医師」の構図。

僕は決して“挑戦 vs 医療”という対立が望ましいとは感じていません。

むしろ、挑戦をサポートする医療でありたい。

クライミングは、自己を研ぎ澄ませる挑戦であり、そこにリスクを認めながらも「可能な限りそれを軽減して挑む」姿勢こそ尊重されるべきです。

冠攣縮性狭心症であれ、どんな病気であれ、リスクを完全にゼロにはできません。

けれど、検査・治療・生活調整・装備といったできる限りの準備を重ねることで、そのリスクを最小限にし、再び山へ立つ意志を支えることはできる。

倉上さんにも、ぜひ「リスクを下げたうえで挑み続ける」希望を持ってほしかった――そう願わずにはいられません。

この記事が、皆さんの安全登山の一助となり、次の一歩を支える灯火になれば幸いです。

コメント