はじめに:登山で血圧は上がる?下がる?

こんにちは!市川です!

僕の自己紹介はコチラ

今日のテーマはこちら👇

「標高が上がると血圧はどうなる?」

「標高と血圧の関係は?」

登山中に血圧が上がるのか、下がるのか

気になったことはありませんか?

登山はけっこうつらいので上がるような気もしますし、一方で健康に良いイメージがあるので下がるような気もしますが、実際のところどうなんでしょうか?

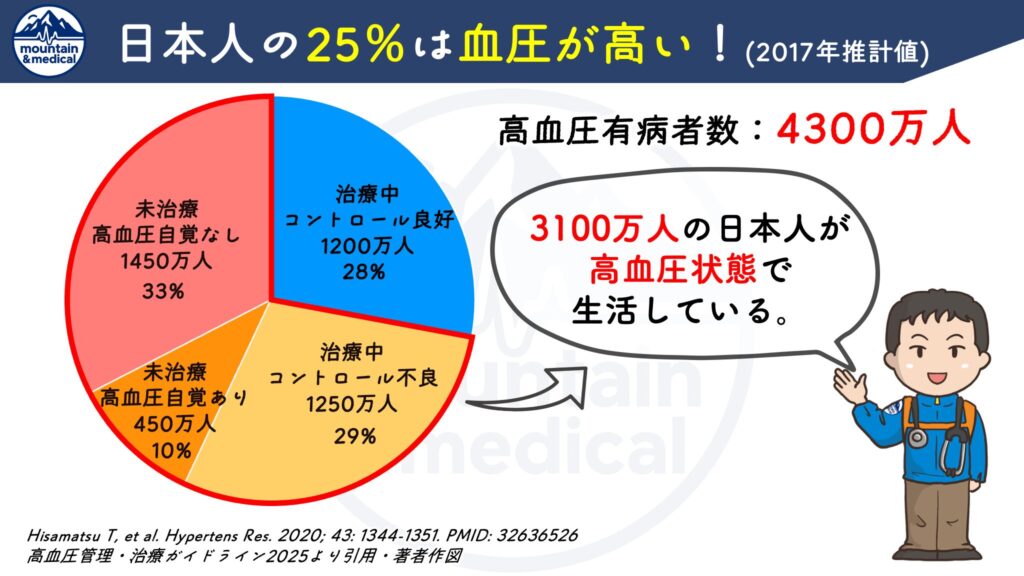

日本人における高血圧の有病者数は4,300万人にのぼるとされています。

総人口1億2,000万人とすると、3分の1が高血圧です。

そのうち、

⭕️治療中で血圧コントロールが良好:1,200万人

一方で、

❌治療中だが血圧コントロールが不良:1,250万人

❌高血圧を自覚しているが未治療:450万人

❌高血圧を自覚してない高血圧患者:1,450万人

つまり、3,100万人、およそ日本人の4人に1人は血圧コントロール不良な状態で日常生活を過ごしているのです。

高血圧管理・治療ガイドライン2025より引用・著者作図

高血圧は若年者には少なく、中高年・高齢者で増加します。

従って、成人〜中高年以上がメインの年齢層である登山者における高血圧患者の割合はもっと多いと想定されます。

この記事を読んでくれている皆さんの中にも、

「健康診断で“血圧高め”と言われた・・・」

「高血圧の薬を飲んでいる」

という方もいらっしゃるはずです。

「標高が上がると血圧も上がるのか、それとも下がるのか?」

知っていますか?

登山をする方なら一度は気になったことがあるかもしれません。

結論から言うと、

高所では血圧が上昇します。

今回の記事では、循環器内科医・山岳医の立場から最新の医学研究をもとに解説します!

実は登山者の大半が関係する内容ですので、ぜひ、最後まで読んで知識を深めて下さい!

「高地で血圧が上がる」という現象を正しく理解することが、安全登山につながります。

👇高血圧と診断されている方がどうやって登山と向き合うべきかは以下の記事をご覧下さい!

標高と血圧の関係 ― 「高所では血圧は上がる」

高所では血圧が上がります

古今東西いろんな地域で高所での血圧変化は研究がされていますが、いずれも結果は同じで「標高が上がると血圧は上がります」

急性変化だけではなく、慢性変化

つまり、「標高が高い地域に住んでいる人は高血圧が多い」ということも分かっています。

低地から高地へ移動する我々登山者もチベットやヒマラヤなどの高所に住む現地人も血圧が上がっています。

日本国内の報告

北アルプス・太郎平小屋(標高2,330m)で計139名の登山者の血圧を測定。

到着後30分以上経過した安静時に血圧を測定

その結果、

✔️61.9%(86例)が高血圧の基準(140/90mmHg以上)に該当した。

高血圧の既往なし:46.8%(52/111例)

高血圧の既往あり:75%(21/28例)

高木郁代ら, 登山医学. 2007; 27: 177-182.

上記結果からは、

元々正常だった人も半数近くが高血圧の領域に

高血圧だった人は75%は血圧コントロール不良に

なっていることがわかります。

高血圧の既往がある方が、高所での血圧変化は大きくなるんですね。

この理由はまた後で解説します。

海外の研究

Paratiらは、65歳未満の健常な成人を平地→標高3,400m→標高5,400mに曝露させた。

✔️3,400m到着時:約+10〜15mmHg程度

✔️5,400m到着時:+15〜25mmHg

✔️5,400m(12日滞在後):+12〜23mmHg

✔️平地に帰還後:ベースラインに改善

と報告しています。

Parati G, et al. Eur Heart J. 2014; 35(44):3113-3122. PMID:25161182

この検証結果からは、以下のことがわかります。

今回紹介したのはごく一部で多くの研究で「高所では血圧が上がる」ことが一貫して確認されています。

それでは「なぜ高所に上がると血圧が上がるのか?」

そのメカニズムを考えてみたいと思います。

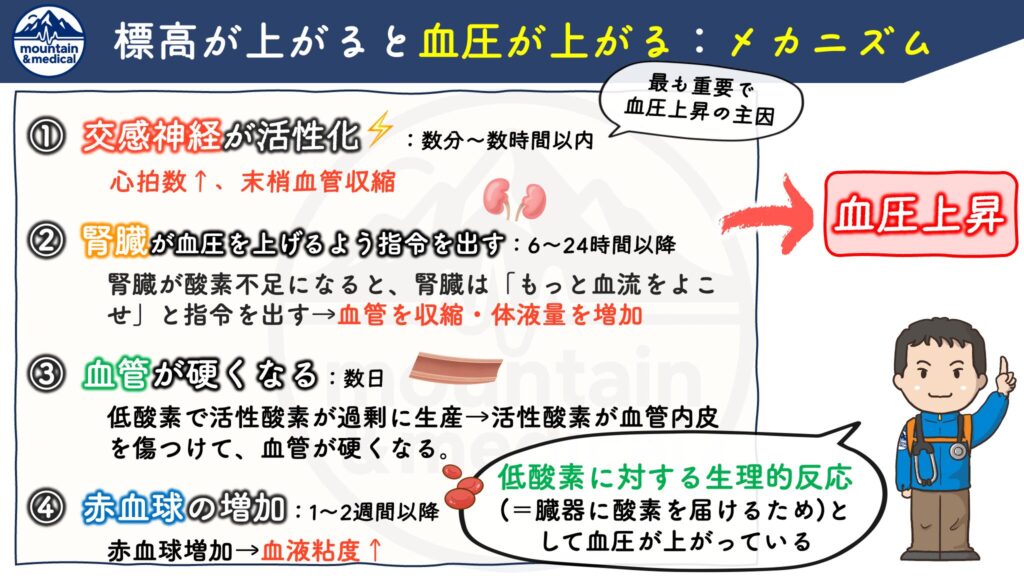

なぜ高所で血圧が上がるのか ― 4つのメカニズム

高所では酸素分圧が下がります。

したがって、体内に取り込まれる酸素濃度(血中酸素分圧)も低下します。

高所での血圧上昇はこの酸素分圧の低下に対する生理的な代償反応です。

つまり、「酸素が足りないから、臓器にもっと血流を増やせ」と様々な方法で指令を出した結果として血圧が上がるのです。

主なメカニズムを4つに整理します。

Bilo G, et al. Kardiol Pol. 2019; 77:596-603. PMID: 31099758

① 酸素が減る → 交感神経が活性化する

① 体が“緊急モード”に入る(交感神経の活性化)

標高が上がると酸素分圧が低下することで、血中酸素濃度が下がり、体は「酸素が足りない」と感じます。

すると自律神経のうち、交感神経が活発になります。

交感神経が興奮すると、

その結果、血圧が上がるという仕組みです。

いわば「酸素を効率よく全身に送るための緊急モード」です。

この反応が最も早く起こり(数分〜数時間)、高所における血圧上昇の主因と考えられています。

Narvaez-Guerra O, et al. Hypertension. 2018;72: 567–578. PMID: 30354760

② 腎臓が「血圧を上げよう」と指令を出す

② 腎臓が血圧を上げて体液を保つ(RAASの働き)

人体にはレニン・アンギオテンシン・アルドステロン系(RAAS)というシステムが備わっており、その機能は、「血圧や体内の水・ナトリウムの量を調節する」ホルモン系です。

腎臓が低酸素を感知すると、「血流が足りない!」と勘違いします。

その結果、腎臓からレニンというホルモンの分泌が促進されます。

レニンはアンギオテンシノーゲンをアンギオテンシンⅠに変換します。さらにアンギオテンシンⅠはアンギオテンシンⅡに変換されます。

アンギオテンシンⅡの主な機能は3つ

副腎皮質から分泌されたアルドステロンは、

✔️体内の水とナトリウムを増加させる

✔️カリウムを排泄する

これにより血液量が増加することで、血圧は上昇します。

Narvaez-Guerra O, et al. Hypertension. 2018;72: 567–578. PMID: 30354760

③ 酸化ストレスによる血管拡張能の低下

③ 活性酸素で血管が硬くなる(内皮機能低下)

低酸素環境では活性酸素(フリーラジカル)が過剰に発生します。

活性酸素によって血管内皮細胞が傷害されると、血管拡張に関わるNO(一酸化窒素)産生が低下します。

結果として、血管が硬くなり、血圧が上がりやすくなります。

Bilo G, et al. Kardiol Pol. 2019; 77:596-603. PMID: 31099758

④ 赤血球の増加(長期滞在時)

④ 赤血球が増えて血液が濃くなる(高地適応)

長期に高地滞在すると、エリスロポエチンというホルモンが増加し、赤血球を増やすことで体内への酸素供給量を増やす生理反応が起きます。

マラソン選手などが高所トレーニングをする理由の1つとして有名ですね。

しかし、赤血球濃度が上昇することで、血液粘度が上昇します。

すると、血流抵抗が増し、血圧が上がりやすくなります。

ただし、この反応がおこるには1〜2週間以上は高所に滞在している必要があります。

Narvaez-Guerra O, et al. Hypertension. 2018;72: 567–578. PMID: 30354760

誰が血圧上昇の影響を受けやすいか?

高所では、低酸素に対する生理応答として、誰もが血圧は上がりますが、特に血圧が上がりやすい人というのが存在します。

以下に当てはまる人は注意してください。

| 要因 | 生理的背景・解説 |

|---|---|

| 高血圧 | 平地から交感神経が亢進しており、高所での上昇幅が大きい。 |

| 肥満・睡眠時無呼吸症候群(OSA) | 低酸素刺激への交感神経反応が健常者より強い。 特に無呼吸によって夜間に低酸素になりやすいため、夜間高血圧に注意が必要。 |

| 高齢者 | 加齢に伴う動脈硬化・内皮機能低下・圧受容体感受性の低下で血圧調節が不安定。 |

| 男性 | 女性より交感神経反応が強く、上昇幅が大きい傾向があります。 |

| 喫煙者 | 喫煙者はノルアドレナリン(末梢血管収縮)分泌が亢進し、NO産生(血管拡張)が低下しています。 このダブルパンチでもともと血圧が高くなりやすい。 |

「高所で血圧が上がりやすい人」は、

❌交感神経が過剰反応するタイプ

高血圧、OSA、肥満、喫煙者など

❌血管弾性が低下しているタイプ

動脈硬化、高血圧、高齢、喫煙者など

に大別されます。

特に高血圧やOSAを持つ人は高所での血圧管理が重要であり、登山前からの血圧コントロール・降圧薬調整が推奨されます。

高所で血圧が上がるのは「悪いこと」なのか?

結論から言えば、必ずしも悪いことではありません。

高所での血圧上昇は「酸素を運ぶための生理的適応反応」であり、

全身に酸素を行き渡らせるため、つまり体の防御反応と考えられます。

文献的にも、収縮期血圧が**+10〜15mmHg程度**の上昇は生理的範囲とされ、

若年・健常者では問題になることはほとんどありません。

ただし、高齢者や高血圧・糖尿病・脂質異常症、慢性腎臓病などの基礎疾患がある人の場合、

過剰で持続的な上昇は別です。

高血圧・糖尿病・脂質異常症、慢性腎臓病などの基礎疾患がある人では、すでに動脈硬化が進行していることから高所に対する血圧上昇が過剰になりやすいです。

特に高血圧の方は元から血圧が高いので、**+10〜15mmHg程度**の上昇がより大きな血管ストレスになります。

背景に動脈硬化がある方にとっては、過剰な高血圧状態が続くことで、心血管イベント(心筋梗塞・脳卒中など)のリスクを高める可能性があります。

まとめ:理解して備えれば、高所も怖くない

まとめです!

高所では多くの登山者の血圧が上がりますが、それは生理的な適応反応です。

低酸素環境に適応するために、

- 交感神経を活性化させて、心拍出量を増やす

- 腎臓からの指令で体液量を増やし、血圧を上げる

- 活性酸素が過剰に産生されるため、血管抵抗が上昇する

- 赤血球が増加して、血液粘度が上昇する

③は低酸素による有害事象ですが、①②④は体が低酸素に適応するために、全身の臓器に酸素をしっかり供給するために起こる生理的応答です。

したがって、

健常者では+10〜15mmHg程度の上昇は問題なし。

しかし、

高血圧・糖尿病・高齢者では血圧上昇が過度に起こりやすく心血管リスクになります。

特に元々血圧が高い高血圧患者では登山を楽しむための血圧管理も重要になります。

今回は長くなってしまったので本記事はココで終了ですが、

次回は「高血圧でも安全に登山を楽しむための実践法」を解説します!

是非、次回もチェックして下さい!

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございました!

コメント