はじめに

こんにちは、市川です!

本日のテーマは「登山中の心臓突然死」です。

以下に過去の新聞記事の抜粋を列挙します。個人が特定できないように一部を伏せましたが、このような新聞記事は毎年いくつも配信されています。

十勝毎日新聞

■年7月●日 午後2:55頃、トムラウシ山(2141m)の登山道上で男性が倒れていると、登山者から消防に救助要請があった。男性は同日 午後7:39搬送先の病院で死亡が確認された。

新得署によると、倒れていたのは長野県内の60代男性とみられ、短縮登山道入り口から15分ほど登った場所。消防隊と同署員で救助に駆けつけたところ、心肺停止状態だった。当日の天候は曇り、外傷はなく、衣服は乾いていたという。同署が身元の確認などを進めている。

信濃毎日新聞

■年9月●日午前10時20分ごろ、北アルプス西穂高岳独標(標高2701m)の南西約400mの登山道で、男性1人の意識がなくなったと119番通報があった。

岐阜県警高山署によると、男性は▲▲県の薬剤師●●さん(68)で、ヘリで岐阜県高山市のヘリポートに搬送したが死亡した。

●●さんは同日朝、娘と新穂高ロープウェイから入山。西穂高だけ山頂へ登山中に転倒後、意識がないことに娘が気がついたという。同署が死因を調べている。

山梨日日新聞

■年7月●日午後1時45分ごろ、富士山6合目付近の登山道で、北海道小樽市の会社役員男性(59)が倒れたと、6合目の安全指導センターから山梨県富士山五合目総合管理センターに通報があった。

男性は富士河口湖町内の病院に搬送されたが、死亡が確認された。死因は心疾患とみられる。1日の山開き以降、登山者の死者は初めて。

富士吉田署によると、男性は14日午後0時半ごろ、5合目から7人で山頂を目指して登山を開始。午後1時半ごろ、6合目付近の登山道で倒れて心肺停止状態になったという。運搬車で5合目まで下ろし、待機していた救急車で救急搬送した。

登山中の突然死

登山を計画する際に、道迷いや悪天候、ケガのリスクなどを考慮しながら、登山を実践する方はたくさんいらっしゃると思いますが、登山中に自分や仲間が突然死するかもしれないと想定しながら登っている方はほとんどいないのではないでしょうか?

山岳遭難死亡の原因

第1位 外傷

第2位 低体温症

第3位 心臓突然死

実は登山中の心臓突然死は決して珍しくはなく、外傷や低体温症に続いて多い登山中の死因なのです。

本日は「登山中の心臓突然死」について深掘りします。

「どういう人がどういう状況で突然死しているのか?」

これをしっかりと理解することで、自分自身が登山中に急に倒れてしまうというリスクを下げることもできます。

心臓突然死とは?

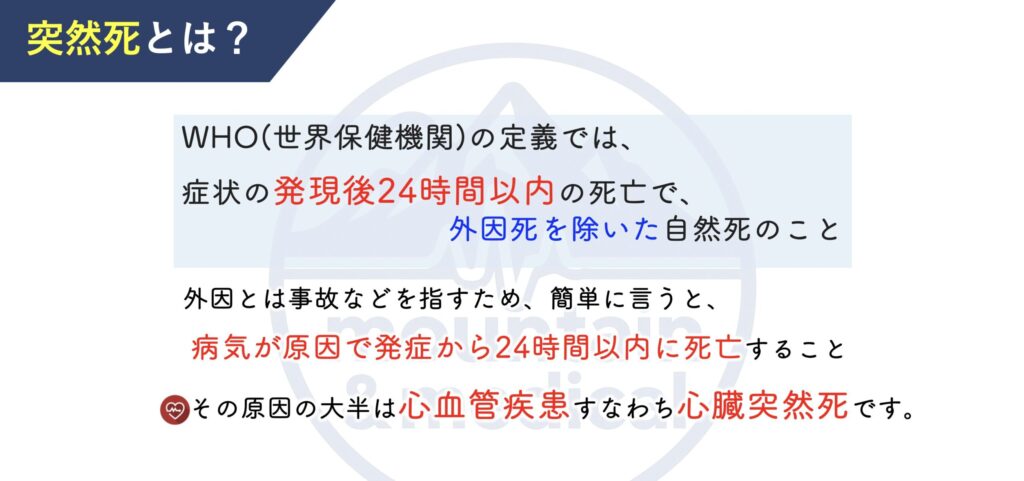

突然死とは、WHO(世界保健機関)の定義では「症状の発現後24時間以内の死亡で、外因死を除いた自然死のこと」です。

外因とは事故や外傷、毒物など本人の外からの要因ですので、簡単に言えば「発症24時間以内の病死」ということです。

突然死のうちで原因が心血管疾患すなわち心臓病である場合に心臓突然死といわれます。

24時間というのは意外に長いですよね?

皆さんが想像される突然死は「ウッ!」となってそのまま倒れて死んでしまうようなイメージではないでしょうか?

もちろんそういうこともありますが、突然死の大半は心臓突然死です。つまり、突然死の原因の多くが心血管疾患であり、ほとんどが急性心筋梗塞です。

急性心筋梗塞を発症してその瞬間に亡くなる方はほとんどいません。

急性心筋梗塞そのもので亡くなるというよりも、心筋梗塞に伴う合併症=心室細動や心不全で亡くなるため数時間ぐらいは猶予があることが多いです。

逆に言えば、その猶予が救命のポイントにもなります。

急性至近梗塞の詳細については以下の記事もご参照下さい。

登山中の突然死の主因「急性心筋梗塞」とは? 十勝毎日新聞 ■年7月●日 午後2:55頃、トムラウシ山(2141m)の登山道上で男性が倒れていると、登山者から消防に救助要請があった。男性は同日午後7:39 搬送先の病院で死...

余談ですが、「瞬間死」という言葉もあります。

医学の世界ではあまり使わない言葉ですが、瞬間死の定義は「突然死のうち、発症1時間以内の死亡」なので、こちらの方が一般的な突然死のイメージに近いかもしれません。

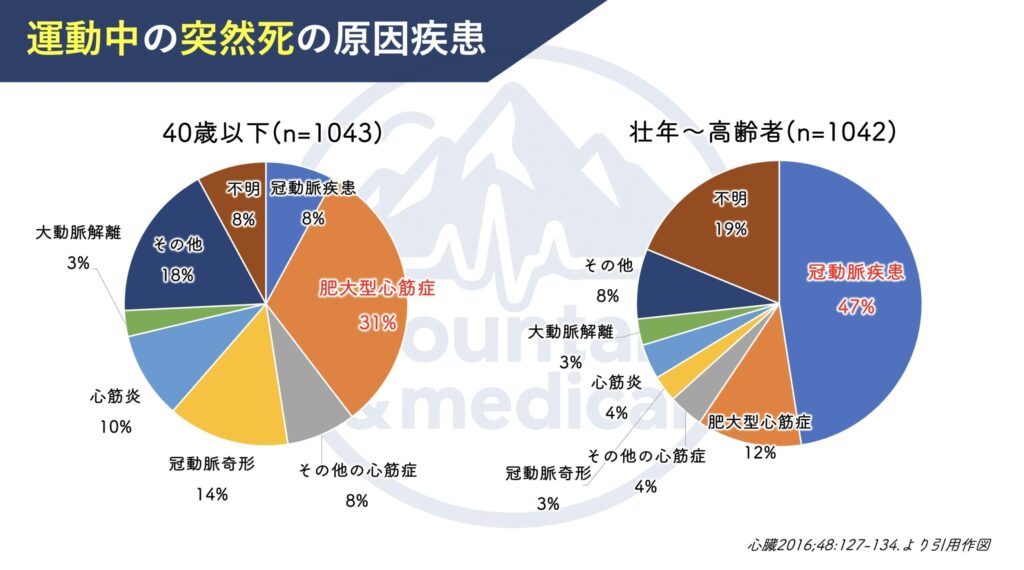

運動中の突然死の原因疾患は?

突然死の原因の大半は心血管疾患、すなわち心臓突然死(SCD:Sudden Cardiac Death)です。

以下の円グラフに記載されている冠動脈疾患、肥大型心筋症、その他の心筋症、冠動脈奇形、心筋炎、大動脈解離はすべて心血管疾患です。この文献からも突然死の大半は心臓病ということがわかりますね。

しかし、心血管疾患の内訳は年代によって異なります。

上図のとおり、

・中高年の原因の大半は冠動脈疾患≒急性心筋梗塞です。

厳密に言えば狭心症も冠動脈疾患ですが、この場ではわかりやすく急性心筋梗塞とします。

一方で、

・40歳以下の若年者の原因は肥大型心筋症、ついで冠動脈疾患となっています。

肥大型心筋症はサッカー中の突然死でよく話題になります。有名なプロ選手もこれでお亡くなりになっています。

若年者の冠動脈疾患は急性心筋梗塞ではなく、冠攣縮性狭心症が多いです。

肥大型心筋症も冠攣縮性狭心症も初期には運動パフォーマンスが落ちる疾患ではないので、有名なスポーツ選手になれるぐらい身体的なパフォーマンスは保たれるんですね。

冠攣縮性狭心症は登山者にも意外と多いです。

2024年6月にプロクライマーの倉上慶太さんが富士山でトレーニング中に突然死されるという非常に残念な訃報がありましたが、倉上さんも冠攣縮性狭心症で2021年に一度心肺停止状態から蘇生歴があったそうです。

僕の登山者外来にも冠攣縮性狭心症の方が数名います。

適切な薬物治療を行えばちゃんとコントロールができて、突然死まで至ることは多くない疾患なので非常に残念ですね。

冠攣縮性狭心症や肥大型心筋症、急性心筋梗塞が「どういう病気なのか?」、「どうやって治療したらいいのか?」ということは後日別記事で作成予定です。

登山中の突然死はどのくらいの頻度で発生するのか?

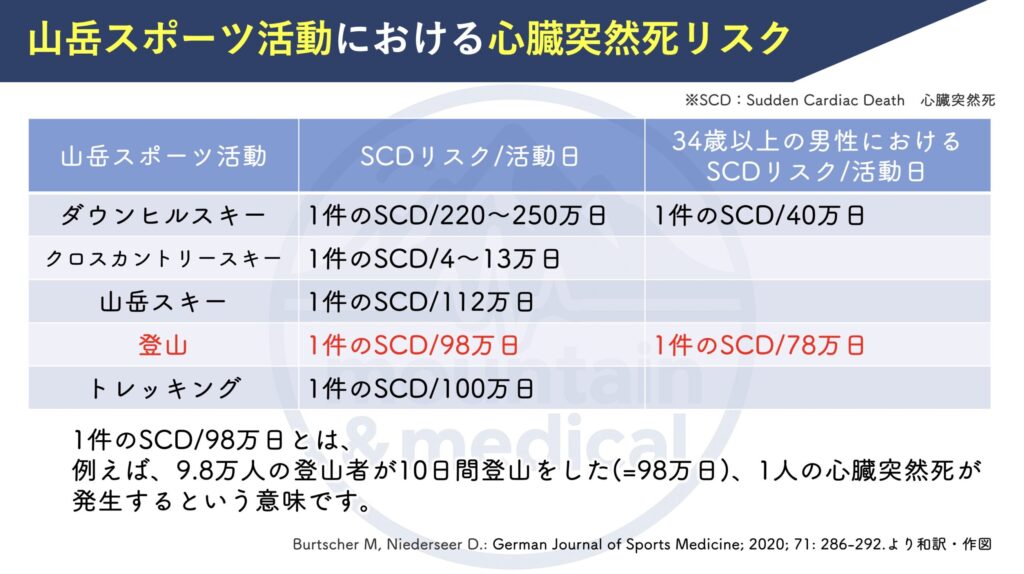

上記文献では登山における心臓突然死(SCD:Sudden Cardiac Death)リスクは98万日に対して1件と報告されています。

つまり、

・1人の登山者が98万日登ると突然死する

・98万人の登山者が1日登山をすると1人突然死する

ということです。

中高年、男性はハイリスクなので、34歳以上の男性に限ると78万日に対して1件の心臓突然死(SCD)が発生しています。

なんかこう言われると、「すごくレアなのでは?」と思いますよね。

しかし、そうでもありません。

2024年の富士山の入山者数は204,316人と報告されています。

正確な統計ではありませんが、新聞記事などをまとめると2024年中に富士山での死亡例は9例報告されており、そのうち2例は「突然意識を失い死亡した」すわなち突然死と報告されています。

2024年の富士山だけで考えても、2例の心臓突然死/のべ204,316人→約10万人に対して1例の突然死が発生していることになります。

実は前述の文献でも登山者10万人あたり0.62〜1.45人が心臓突然死すると報告されており、富士山における実態とほぼ同じ頻度です。

どんな人が登山中に突然死するのか?

心臓突然死のリスク因子

こちらの表の見方としては、

赤字は登山中の心臓突然死リスクを上げる

黒字は登山中の心臓突然死リスクにはならない

青字は登山中の心臓突然死リスクを下げる

という感じです。

つまり、過去の心筋梗塞、狭心症、脂質異常症、糖尿病といった病気をお持ちの方はそうでない方に比べて登山中に心臓突然死を起こすリスクが高いということになります。

生活習慣病は突然死のハイリスクになる!

ここで注目すべきは、

・過去の心筋梗塞は10倍以上突然死リスクを高める→心筋梗塞の既往歴がある方は最要注意人物

・狭心症(4.7倍)よりも糖尿病(7.4倍)の方が突然死リスクが高い

ということです。

糖尿病は本当に厄介な病気です。

自覚症状がないままに全身の血管がむしばまれます。

糖尿病は決して決して珍しくはなく、令和元年の国民健康・栄養調査では、「成人男性の19.7%、成人女性の10.8%が糖尿病を強く疑う」とされています。

僕自身の山岳診療所や登山者検診での経験としても、登山者の中に一定数、糖尿病で治療中の方はいらっしゃいます。

糖尿病と言われている登山者の方は必ず主治医と相談しながら、登山をして下さい。

主治医が「登山のことはよく分からない」という場合には、是非、松本協立病院の登山者検診を受けて下さい。

定期的な登山は心臓突然死リスクを下げる

逆に、定期的な運動は一般的には突然死リスクを下げます。

しかし、この論文では軽度〜中等度の運動を週3回以上や高強度の運動を週1回以上では、突然死リスクを下げることはできず、

定期的に登山を行う(年14日以上)ことが登山中の心臓突然死リスクを下げるとされています。

普段、登山をしない人が夏の北アルプスだけ年に1-2回行くというのはあまりオススメできず、年間通して定期的に登山をすることで、突然死のみならず、登山中に起こる様々なトラブルリスクを下げられます。

心臓突然死をしている方の多くは隠れ心臓病

登山中の心臓突然死のリスクが心筋梗塞や狭心症ということは、そういう心臓病がない方であれば安心してもいいのでしょうか?

残念ながら、登山中の心臓突然死の多くが「隠れ心臓病」というデータがあります。

少し昔の話になりますが、2013年に長野県内で夏山シーズンに14人の方が心臓突然死をされています。

その方々のご家族に過去の病歴を聴取すると、心臓病の既往歴を持った方は1人もいなかったそうです。

心臓病の既往がないのに、心臓突然死をしてしまう。

つまり、隠れ心臓病ということです。

本人には自覚症状がないので、病院受診をしていない。本当は心臓病が隠れているのに気づかずに登山を楽しんでいるうちに、心臓に過剰な負荷がかかり、心臓突然死に至ってしまったという可能性が非常に高いです。

つまり、「心臓病の既往がない、胸痛などの自覚症状がない」ということは安心材料にはなりません。

登山中のどんな時、どんな状況が心臓突然死しやすいのか?

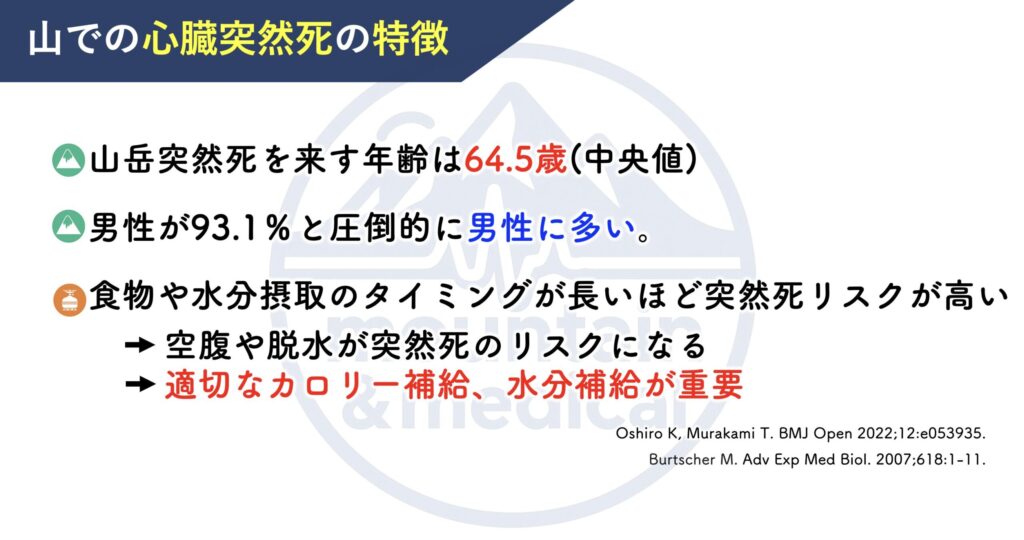

- 中高年の男性が最もハイリスク

- 空腹や脱水が登山中の突然死のリスクになる

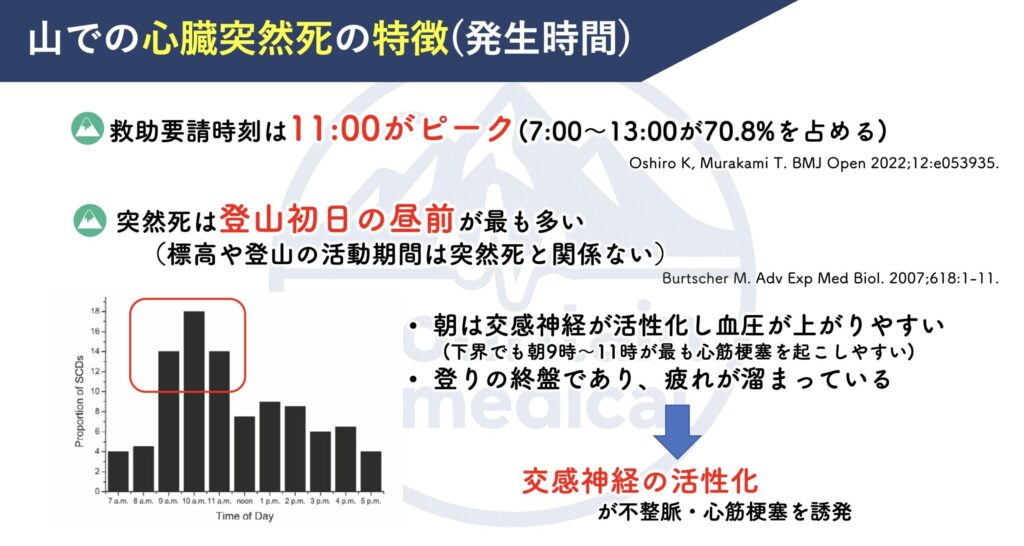

- 発生時間は昼前が最も多い

- ほとんどのケースで登山初日に発生する(長期縦走だからハイリスクということはない)

登山中の心臓突然死を予防するには・・・

予防の詳細はそれだけで1記事書けるぐらい長くなるので、ここではごく簡単にまとめます。

でも、要点としてはここまでの記事をしっかり読んでいればわかります。

要するにハイリスクと言われることを避けて、リスクを下げると言われることをやればいいんです。

✅ 1. 適切な運動習慣の確立(できれば定期的な登山がいい)

✅ 2. 高リスク者の医療評価

・60歳以上

・生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧、肥満)を抱える35歳以上

こういった方々は「隠れ心臓病」の可能性も十分あるので、登山をする前に、病院を受診して、運動負荷心電図を含めた適切な評価をしてもらうべきです。

✅ 3. 登山の工夫

急激で過剰な負荷を持続的に加えると、隠れ心臓病がある方は突然死ハイリスク状態となります。

したがって、過剰な負荷にならないように登山をすることが重要です。

具体的にどうしたらいいのかは、また別記事で扱います。

✅ 4. 活動中のエネルギーと水分補給

登山中は定期的に水分とカロリーを補給することで、突然死リスクを下げられます。

まとめ

✅ 山岳遭難死亡の第3位は心臓突然死であり、主要な死因の1つ

✅心臓突然死の原因として中高年は急性心筋梗塞、若年者は肥大型心筋症と冠攣縮性狭心症が多い

✅登山中の心臓突然死の多くは隠れ心臓病。自覚症状がなくても急に発症するため、事前のメディカルチェックが重要。

✅過去の心筋梗塞、狭心症、脂質異常症、糖尿病を持っている方は特に要注意!

✅中高年の男性は特に要注意!

✅登山中の心臓突然死は登山初日の昼前に多い。

✅過度な空腹や脱水は登山中の心臓突然死リスクになるので、定期的に水分/カロリーを摂取しよう。

✅定期的な登山は登山中の心臓突然死リスクを下げる。

冒頭でも記載したように、登山中の心臓突然死は決してめずらしくありません。

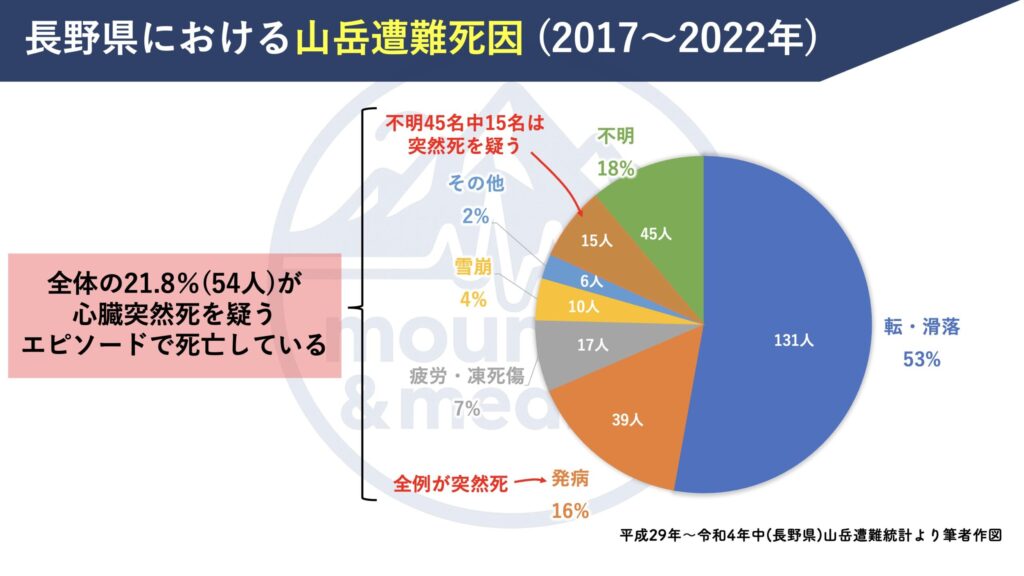

2017年〜2022年の長野県で報告されている山岳遭難死因をみていくと約20%は心臓突然死と推定されます。

もちろんノーリスクを望むなら登山をしないことが一番です。

でもそれでは根本的な解決になりません。

逆に登山をすることのメリットもいっぱいあります。

・身体的能力の向上→健康寿命の延伸

・精神的なリフレッシュ

・社会的なつながり

・危機管理能力の向上

リスクを無視すれば最悪の事態もあり得ますが、リスクばかりを恐れていても何も得られません。

キチンと理解することで適切なリスクを取って、登山を楽しみながら登山から得られる多くのメリットを享受しましょう!

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございました!

🔗関連記事

コメント