はじめに

こんにちは、市川です!

「もし登山中に誰かが突然倒れたら……あなたはどうしますか?」

山岳エリアでは救急車は来ないし、救助隊だってすぐには来ません。

だからこそ、その場に居合わせた登山者の対応が命を左右します。

🧭 本記事の目的:心肺蘇生の「考え方」を理解するために

この記事では、登山中の心肺停止に対して僕らができる心肺蘇生(CPR: Cardiopulmonary Resuscitation)の“概念”や“意義”に焦点を当てます。

心臓マッサージの有効性や限界、AEDの必要性を山岳環境という特殊な状況下でどう捉えるかを、山岳医の視点からわかりやすく解説します。

ちなみにここで言う心肺蘇生とは「心臓マッサージ+AED」のことを指します。

🔜 ※具体的な心肺蘇生の方法や手順・中止判断基準については、以下の記事で詳しく解説しているのでコチラをご覧下さい。

そもそも「心肺停止」とは?

心肺停止とは、その名の通り、心臓も呼吸も動かなくなった状態です。

ただし、

「呼吸がないけど、心臓が動いている」という状態はあり得ますが、

「心臓が停止しているけど、呼吸はある」という状態はあり得ないので、

心肺停止 = 心停止 = 心臓が血液を送るポンプとしての役割を果たさなくなった状態です。

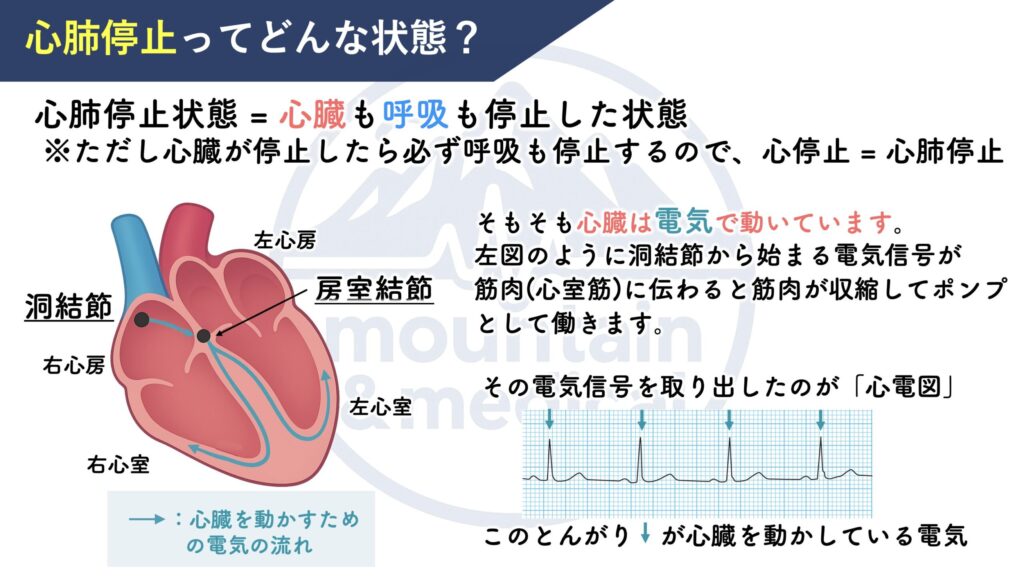

それでは、そもそも心臓はどうやって動いているのか?

心臓は電気で動いています。

上図のように心臓には右心房に「洞結節」と呼ばれる電気信号の発生組織があります。

洞結節から出た電気信号はいったん房室結節に集約した後で、心室筋に伝導していき、筋肉(心室筋)に電気が流れることで、筋肉が収縮してポンプとして働きます。

この際に、心臓内を伝わる電気信号を取り出したのが「心電図」になります。

上図のとんがり、このとんがりが心臓を動かしている電気信号なので、とんがりの有無が重要になります。

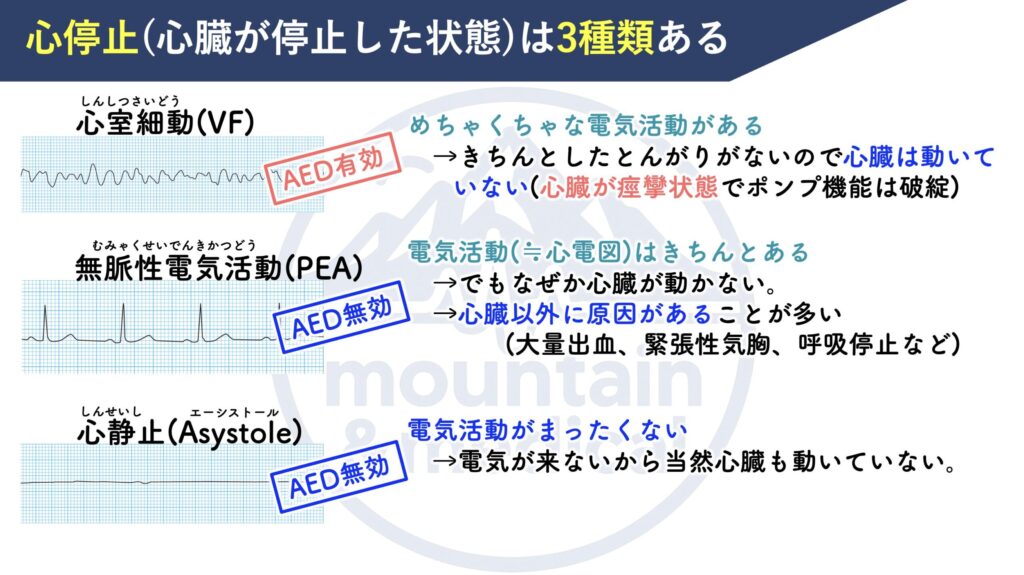

心電図波形からは心肺停止状態は3種類に分けることができます。

ちょっと難しい話になりますが、実はこの3種類のなかで救命率や救命方法が変わるので、なんとなくでかまわないので知っておくと心肺蘇生をする際の意識が変わるはずです。

心肺停止は3種類ある

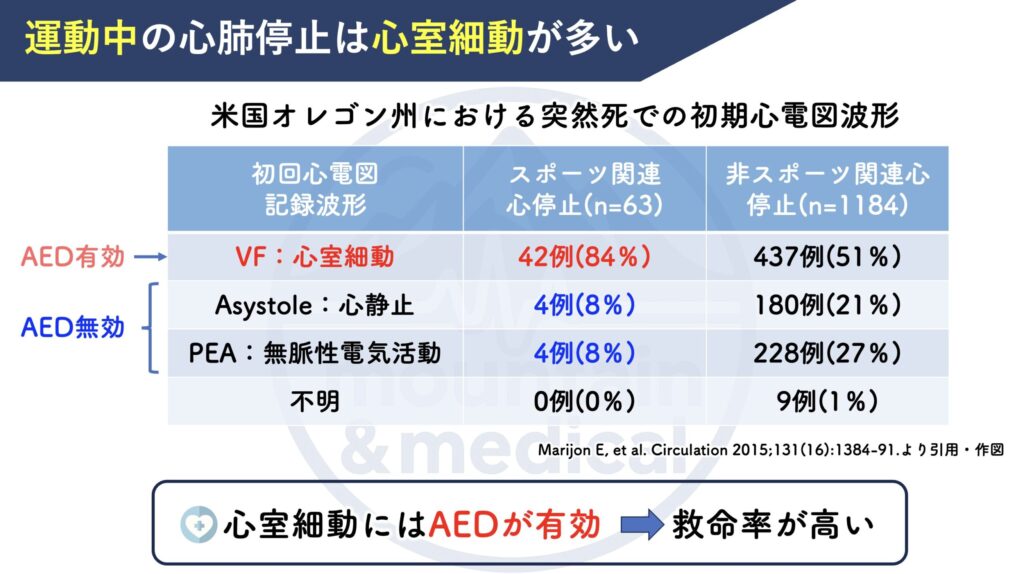

- 心室細動(VF):心臓が痙攣状態となり、機能しない状態。唯一AEDで除細動が可能なリズムです。

- 無脈性電気活動(PEA):心電図に波形はあっても、実際には心臓が動いていない状態。

- 心静止(Asystole):心電図がフラットで、電気が全くない。いわゆる心停止のイメージはコチラですね。

【ポイント】

3種類の中で「AED(電気的除細動)が有効なのはVF(心室細動)のみ」

救命率の高さは「VF≧PEA>Asystole」

PEA(無脈性電気活動)の場合にはなぜ心臓が動かないのか原因を考える

Asystole(心静止)は完全に電気信号もないので救命率がかなり低くなります。

PEA(無脈性電気活動)は「電気信号はちゃんと来ているのに、心臓が動かない」というのがイメージしにくいと思いますが、心臓以外に原因があることが多いです。

専門的になるので詳細は避けますが、緊張性気胸、大量出血などです。

それぞれ一言で言うと、

・緊張性気胸:気胸(肺がパンク)のせいで心臓が動けない

・大量出血:心臓は動いているのに出血のせいで中身の血液がすっからかん

と言う状態ですね。つまり、心臓そのものは元気なのです。

したがって、

PEAの場合にはなぜ心臓が動かないのかを考えて、その原因を解除しないと心臓マッサージのみでは基本的には救命は不可能です。

逆に言えば、心臓そのものは元気なことが多いので原因さえ解除できれば、救命可能になります。

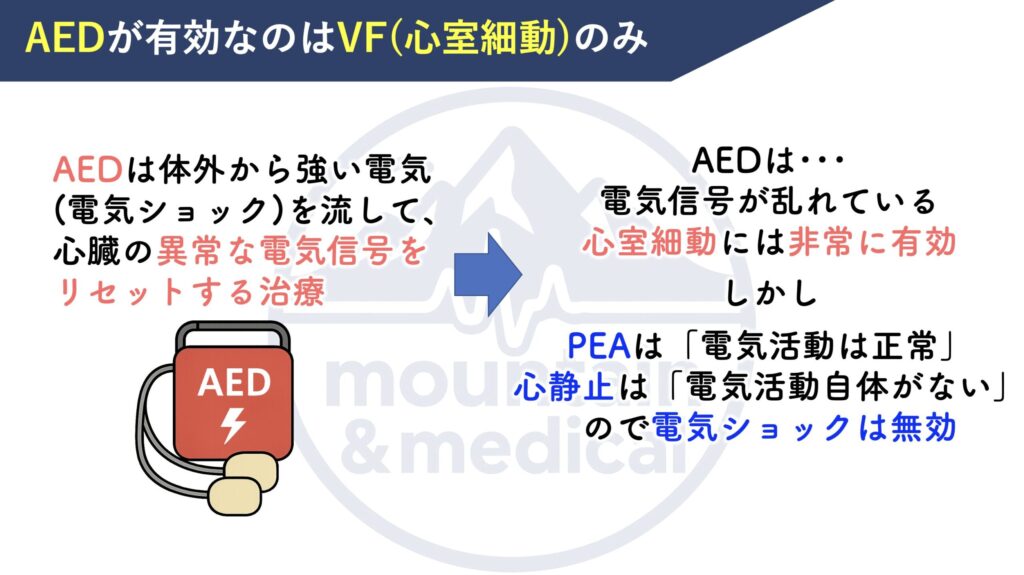

AEDが有効なのはVF(心室細動)のみ

AEDが有効なのはVF(心室細動)のみです。

そもそもAED(電気的除細動)とは、VF治療のための道具であり、体外から強い電気を流す(電気ショック)ことで、心室細動の異常な電気信号(痙攣状態)をリセットする治療です。

したがって、

そもそも電気信号はしっかりしているPEA

電気信号そのものが全くないAsystole

にはAEDは無効になります。

というかAEDの場合には、そもそも「ショックは不要です」というアナウンスが出てしまい、電気ショックそのものができません。

ちなみに、

「VFの蘇生率の高さはいかに早く除細動(AEDの使用)ができるかどうか」にかかっています。

なぜAEDが重要なのか?

心肺蘇生においてAEDは非常に重要になります。

それは「心室細動においてAED(電気的除細動)は唯一といっていい治療法」だからです。

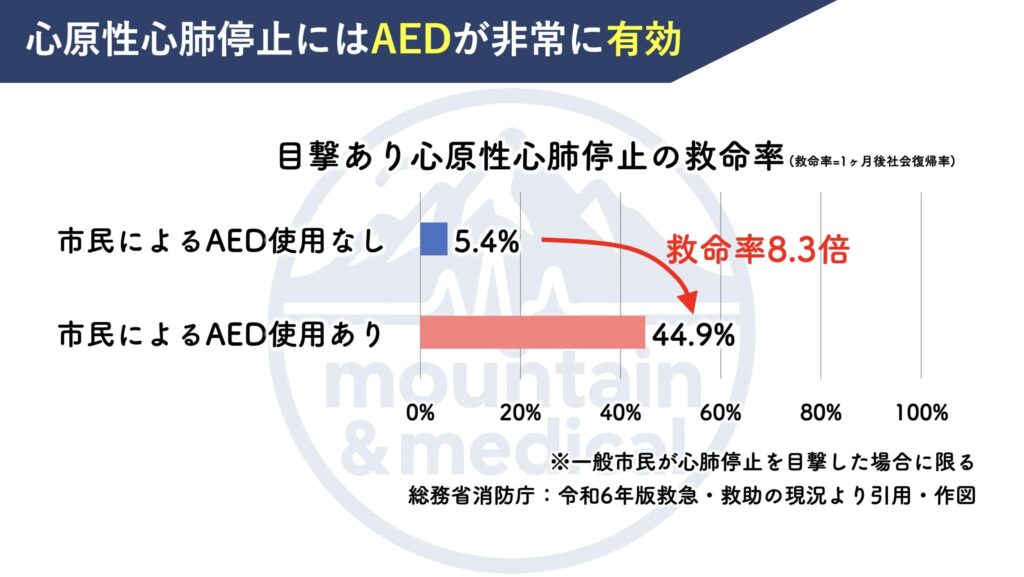

登山中のAED使用・効果をまとめた報告はないため、下図は日本国内全体の話です。

「目撃ありの心原性心肺停止」つまり、「目の前でいきなり人が倒れた」という状況です。

そんなとき救急要請のみで救急車が到着するまで居合わせた人が何もしないと、救命できるのはわずか5.4%です。

一方で、居合わせた人が救急車が到着するまでにAEDを使ってくれた場合には、社会復帰までできる方がなんと44.9%もいます。

いち早くAEDを使用することで、実に8倍以上も救命率を上げることができるのです。

つまりは「目の前でいきなり人が倒れた≒心室細動の可能性が高い=AEDが有効」ということです。

運動中の心肺停止は救命率が高い!

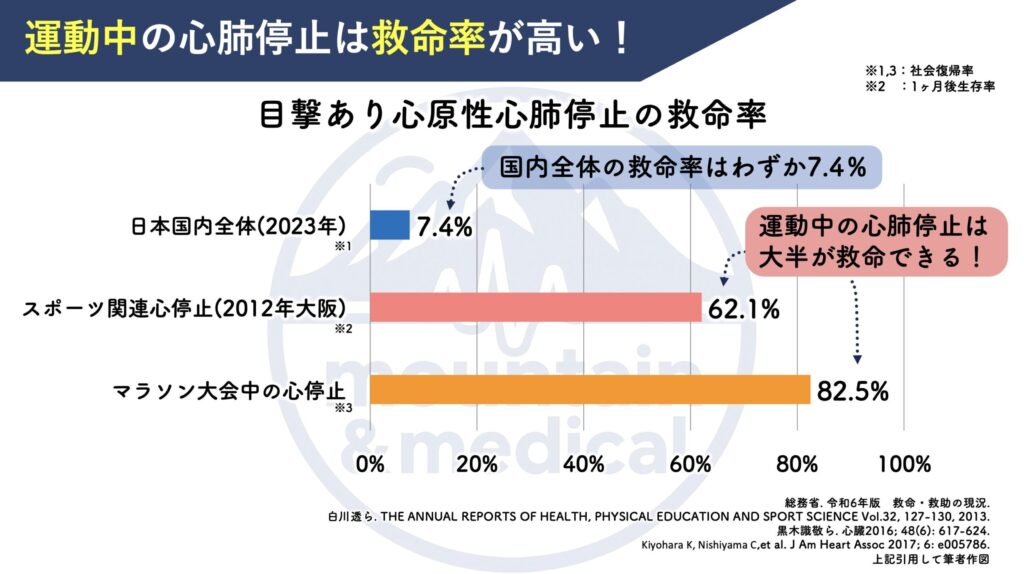

運動中の心肺停止は救命率がとても高いことが知られています。

下の図はいくつかの文献を元に僕が作図したものです。

2023年の日本国内全体での心肺停止に対する救命率はわずか7.4%になります(1ヶ月後の社会復帰率)。

一方で、

2021年の大阪の調査では、スポーツ関連の心停止に対する救命率は62.1%もあります(1ヶ月後生存率)。

さらに、

2008~2012年度の5年間の市民マラソン大会中に発生した心停止に対する救命率はなんと82.5%と非常に高い数値が報告されています(1ヶ月後社会復帰率)。

白川透ら. THE ANNUAL REPORTS OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Vol.32, 127-130, 2013.

黒木識敬ら. 心臓2016; 48(6): 617-624.

Kiyohara K, Nishiyama C,et al. J Am Heart Assoc 2017; 6: e005786.

それでは「なぜ運動中の心肺停止はこれほどまでに救命率が高い」のでしょうか?

なぜ運動中の心肺停止は救命率が高いのか?

「なぜ運動中の心肺停止は救命率が高いのか?」

その理由は上図の通りで、「運動中の心肺停止は心室細動が多い」からです。

しかし、登山中の心肺停止の救命率は極めて低い・・・

登山も同じ運動中ではありますが、残念ながら登山中の心肺停止の救命率は極めて低いです。

山中での心肺蘇生の救命率を算出するのは難しいですが、

2012〜2015年の日本国内の主要山岳道県における「登山中の心臓突然死の救命率は1.4%」と極めて低い数字が報告されています。

Oshiro K, Murakami T. BMJ Open 2022;12:e053935.

登山中の心肺停止もそのほとんどが心室細動(VF)だと考えられます。

同じ運動中なのに、なぜこんなにも救命率が低いのでしょうか?

その理由としては、

🆘 医療資源が乏しい(すぐ近くにAEDがない)

🚑 医療機関へのアクセスが遠い

❤️🩹 心臓マッサージ(胸骨圧迫)の効果が得られにくい

が考えられます。

「AEDが近くにない」、「医療機関へのアクセスが遠い」は理解できると思いますが、「心臓マッサージの効果が得られにくい」とはどういう意味でしょうか?

心臓マッサージ(胸骨圧迫)の効果とは?

ここまでは、心肺蘇生におけるAEDの重要性を説明してきました。

しかし、「心肺蘇生といえば心臓マッサージ(胸骨圧迫)をイメージ」される方も多いのではないでしょうか?

心肺蘇生における心臓マッサージ(胸骨圧迫)の役割は何でしょうか?

心臓マッサージは厳密には蘇生をしているのではなく、心臓を体外から無理矢理押して、脳に血液を送ることで脳死してしまわないように時間稼ぎをしているのです。

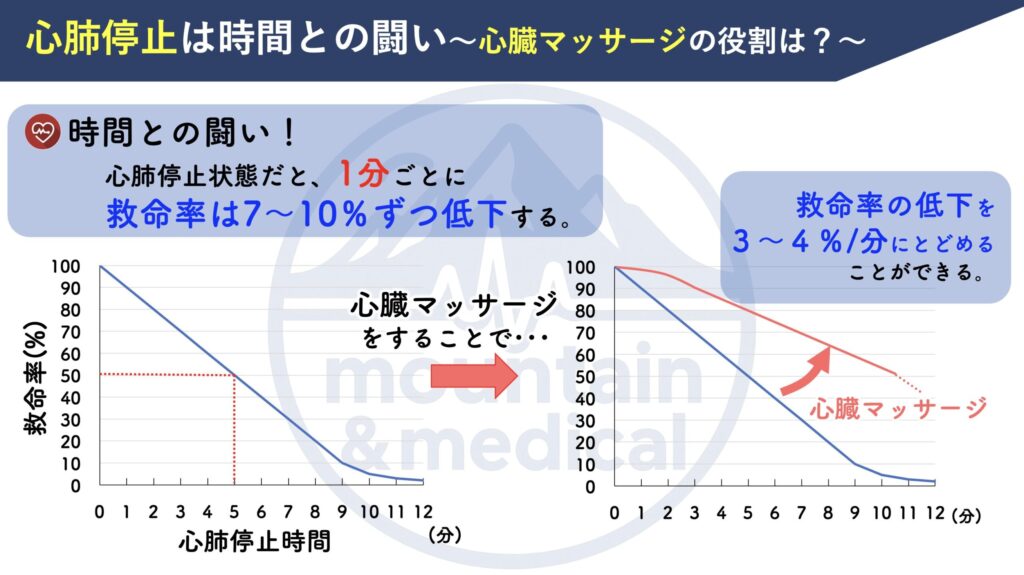

心停止後、何もせずにいると、1分ごとに救命率は約10%ずつ低下していきます。

しかし、心臓マッサージ(胸骨圧迫)をすることで、この救命率の低下を3〜4%/分に抑えることが可能になります。

とはいえ、心臓マッサージ(胸骨圧迫)で脳を含めた全身にきちんと血液が送れるわけではありません。

心臓マッサージ(胸骨圧迫)による心拍出量は?

知らなくてもかまいませんが、心拍出量とは1分間あたりに心臓が全身に送る血液の量のことです。

心拍出量≒心ポンプ機能と思ってもらえば問題はありません。

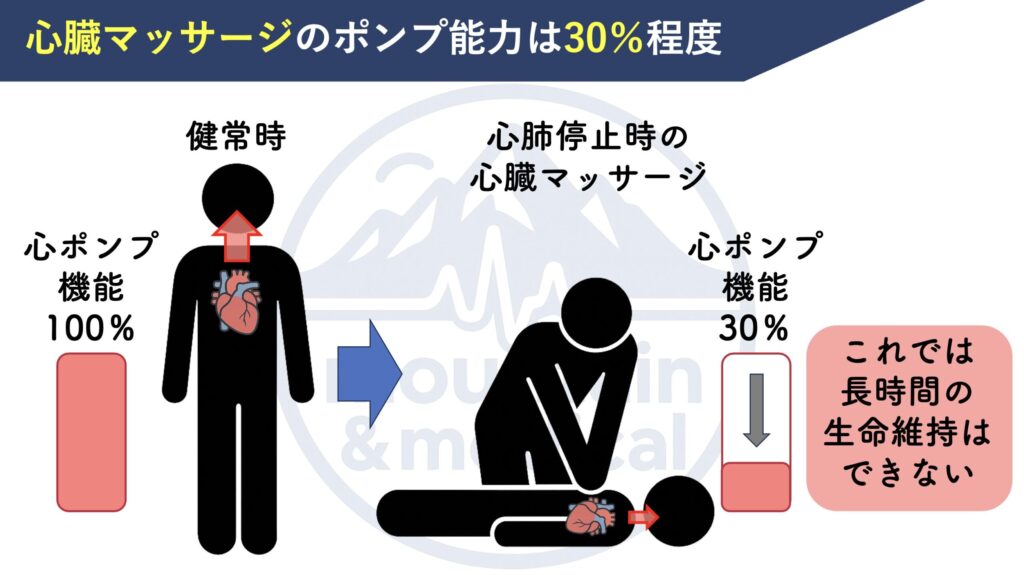

心臓マッサージ(胸骨圧迫)時の心拍出量は、正常時(自己心拍=心臓が動いているとき)に比べて大幅に低下します。

- 胸骨圧迫による心拍出量は、正常安静時の約30%程度(25~33%)とされています。

- 効果的な心臓マッサージでも脳血流量は正常の30〜40%程度にしか届きません。

- そのため、心臓マッサージだけで蘇生することは非常にまれです。

つまり、心臓マッサージは「時間を稼ぐための手段」であり、決して治療そのものではありません。

山岳地帯では心臓マッサージの効果はさらに落ちる

オーストリア山岳救助隊を対象に、

・標高673m(低地)

・標高3454m地点

で心臓マッサージ(胸骨圧迫)の有効性を比較・検証した研究があります。

Egger A, et al. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2020 Mar 6; 28(1): 19.

その結果は以下の通り。

❤️🩹高地では胸骨圧迫の平均深さが1.0cm浅くなった(p<0.01)。

❤️🩹目標圧迫深度(5cm以上)に到達した割合は、低地では72%、高地では17%に低下(55%減、p<0.01)。

❤️🩹胸郭のリコイル時間が75ms短くなった。

これだけだと、何言ってるかわかりませんね。逆に分かったらすごいです。

上記結果をまとめると、

平地での心臓マッサージと比較して、

標高3,454m地点では心臓マッサージの効果が25〜40%ほどさらに低下すると推定されます。

これは平地での心臓マッサージが健常時の心ポンプ機能の30%程度ですから、高地では20%程度と非常に低下することを意味します。

さらに背部が雪面や斜面であればさらに効率が落ちるので、ほとんど意味のない心臓マッサージになりかねません。

山岳地帯で心臓マッサージをする際には、ただでさえ効率が悪いことを意識して、できる限り正確に心臓マッサージを行うことが非常に重要になります。

まとめ:山での救命は「行動」がすべて

まとめです!

心肺停止状態には3種類あります。

💔 心静止(Asystole):電気活動すらなくなっている完全な心停止

💔 無脈性電気活動(PEA):電気活動はあるが、何らかの原因で心臓が動けない

💔 心室細動(VF):電気活動がめちゃくちゃになって心臓が痙攣状態

救命率の高さは「VF≧PEA>Asystole」になります。

山中で心静止(Asystole)から蘇生するのは不可能に近いです。

無脈性電気活動(PEA)の場合には原因を見つけて解除しないといけないので、医療従事者でないと一般登山者では救命は厳しいでしょう。

しかし、「心室細動(VF)は救命の望みがあります」。

そして、登山中の心肺停止は心室細動(VF)の可能性が高いです。

🆘 すぐに心臓マッサージをはじめること

🆘 できるだけ効果的な心臓マッサージをすること

🆘 できるだけ早くAEDで除細動をかけること

この3つを満たすことで山中であっても救命できる可能性はあります。

高所(海抜 3,000 メートル超)登山中の心肺停止でありながらAEDにより救命し得た1例

前田 宜包ら. 日救急医会誌. 2010; 21: 198-204.

山中の救命が難しいと言っても、上記のように条件さえそろえば救命できるケースも徐々に増えてきています。

富士山や北アルプス、八ヶ岳では主要な山小屋にはAEDが設置されるようになってきています。

欧米ではドローンを使って救助要請時にAEDをいち早く現場に届ける社会実験もされています。

こういった努力が実を結べば、山中での救命も決して不可能ではありません。

しかし、それを実行するのは山岳医でも救助隊でもなく、現場に居合わせたあなたです。

何もしないと1分で10%ずつ救命率が低下します。

10分間何もしないとほぼ100%蘇生不可能になります。

山中では救助を呼んでも10分で救助隊が現着するのはまず不可能です。

その場に居合わせたあなたが心肺蘇生をすることが救命の最低条件になります。

今回は心肺蘇生をより深く知ってもらうために、具体的な方法ではなく、中身について解説しました。

また近日中に「具体的な実施方法」についても記事を書きますので、合わせて読んでいただき、ある日突然訪れるその日のために予習をして下さい!

以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

🔗関連記事

コメント