はじめに

こんにちは!市川です!

今日のテーマは「登山中のケガの管理」です。

医学的に言うと「創傷管理」ですね。

ちょっと長くなるので前編・後編に分けました。

前編は

「登山中のケガに対する山中での応急処置」について

後編は

「受診すべきハイリスクな傷」と

「登山中のケガで知らないと危険な破傷風という感染症」

のお話です。

登山をたくさんされている皆さんなら一度や二度は「登山中の転倒で擦り傷を負った」なんてことはあるんじゃないでしょうか?

そんなときに皆さんはどうしていますか?

「とりあえず消毒して絆創膏」…そんな対応をしていませんか?

今の医療では“消毒は意味がないどころか逆効果”とされています。

創傷管理の基本は「止血+洗浄+湿潤環境を保つ」です。

この記事では、登山中にできる正しい傷の手当て(応急処置・創傷管理)について解説します!

なお、様々な文献・ガイドラインに準じて記事を作成していますが、医療の世界に絶対はありません。

コチラの記事に記載された通りに処置をされても、傷が感染してしまった・・・というような残念な自体を100%防ぐことはできません。

また、山中での処置を想定した創傷処置のエビデンスも限定的で、一部に僕個人の意見も入っています。

相対的に考えて正しい知見をお伝えしますが、必ずしも傷の治癒を保障するものではありませんので、その辺はご了承下さい。

ところで山岳ガイドの笹倉孝昭さんが書かれた「完全図解 山岳セルフレスキュー教本」をご存じですか?

実はこちらの本のファーストエイドの章を僕が執筆させていただいています。

今回の話はこちらに書かれたものを膨らませた内容になっています。

笹倉さんの本はとてもわかりやすいので、ファーストエイドに限らず是非ご覧下さい!

擦り傷、切り傷ではすぐに死なない。まずは落ち着いて全身を観察。

さて、本題の「ケガの管理」に入る前に大前提を1つ。

擦り傷や切り傷で死ぬことは稀です。

処置を誤ったせいで傷の治りが悪かったり、化膿(感染)してしまったりということはあっても、それは下山後の話です。

例えば、5mぐらい滑り落ちるように滑落して、膝や肘を大きく擦りむいた場合。

擦り傷は痛いし、人間は血を見ると興奮してしまうため、意識がそこに集中してしまいますが、まずは冷静になって、命に関わる重大な臓器損傷がないかどうかを把握しましょう。

本来はとても大事な話なのですが、今回は本題ではないので、サクッと行きます(またいつか別記事で詳細に扱いますね)。

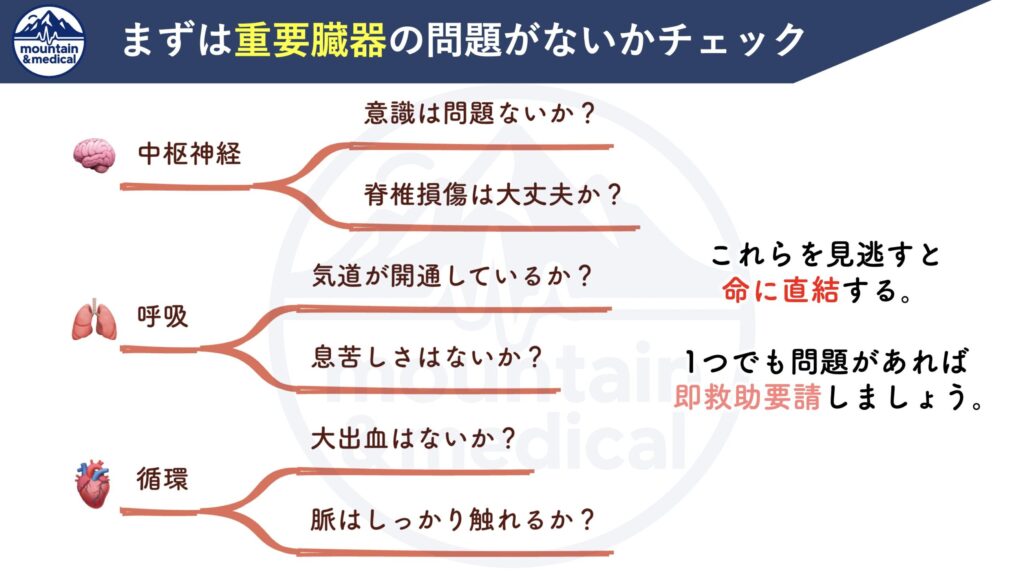

これらに1つでも問題があれば命に直結する可能性があります。

ケガの処置を始める前にまずはこれらをチェックして、命に問題がないか確認しましょう。

そして、1つでも問題があれば、すぐに救助要請を行うべきです。

はい。

というわけでこの前提が大丈夫だと仮定した上で本題の傷の処置についてお話ししていきます。

消毒は意味がないどころか逆効果です

日本人は昔から消毒が大好きです。

かつてのオキシドールや赤チン、最近ではマキロン(一般名:ベンザルコニウム塩化物)などなどケガをみたら消毒した方が化膿(感染)が防げるような気がしませんか?

「なぜ傷に消毒する」という文化が根づいたのでしょうか?

なぜ傷に消毒する文化が根強いのか?

19世紀後半までは外科手術を行うと非常に死亡率が高い状況でした。

それまではあまり細菌感染という概念がなかったんですね。

手術をした部分(創部)が膿んで壊疽になり、全身に細菌が回って(敗血症といいます)、命を落とすことが珍しくなかったそうです。

1866年イギリスのジョセフ・リスター(Joseph Lister)は傷口の化膿が細菌によって起こることに気づき、外科手術の際に石炭酸(フェノール)による消毒の導入したところ、術後の死亡率が劇的に低下し、当時の外科手術後の感染制御に劇的な効果をもたらしたそうです。

その結果として、

「傷=細菌だらけ → とにかく消毒すれば安全」という神話が生まれました。

戦時中や昭和期の日本では、オキシドールや赤チンが一般家庭でも常備されるようになり、擦り傷・切り傷には「消毒するのが当たり前」という文化が形成されたようです。

これらの薬剤は「泡が出る」「赤く染まる」など“効いてる感”もあり、心理的に安心を与える要素が強かったのではないでしょうか。

しかし、実際には・・・

《消毒の有効性》

⭕️「術者の手や切開部分を消毒して細菌を持ち込まない」:手術前の消毒、術野の清潔には有効

❌「傷を消毒する ≠ 化膿を防ぐ・治す」:誤解、迷信

手術をする際に手術創部に細菌を持ち込まないようにする消毒には有効性があります。したがって、現在でも手術で切開する皮膚には消毒(主にイソジン)をしっかりと行います。

つまり、ケガをした際にも傷を消毒すると化膿(感染)を防ぐ効果はあるのですが、外科手術と違い内臓まで見えるほど大きく損傷しているわけではないので、そこまでする必要がないというのが真実です。

消毒は傷の治りを悪くする

多くの消毒薬(オキシドール、イソジン、マキロンなど)にはもちろん細菌を殺す作用があります。

しかし、それだけでなく、皮膚や創傷治癒に関わる自分自身の細胞(線維芽細胞、白血球など)にも毒性を持ち、ダメージを与えるため、結果的に傷の治りは悪くなります。

そもそも「感染(化膿)」とはなんでしょうか?

感染(化膿)とは、傷口に細菌が存在することではありません。

感染(化膿)とは、傷口の細菌が増殖して、炎症を起こすことです。

細菌は少量であればいてもいいのです。

そもそも、消毒をしても完全な無菌状態にはできません。

正しい管理をすれば、多少の菌がいても人の免疫力で十分治癒できます。

傷の感染が成立する要因は?

それではどういうときに「傷が感染=細菌が増殖する」のでしょうか?

創部(傷口)に異物があるときに細菌は増殖して感染が成立します。

異物とは、汚れや砂、木片など人体以外のものですが、血液やかさぶた、壊死組織なども感染源(細菌が増殖する温床)になります。

創傷管理の基本は止血+洗浄+湿潤環境を保つ

止血はどうやればいいのか?

活動性出血とは?

ケガをすると、通常は出血します。そうすると血を止めないといけないですね。

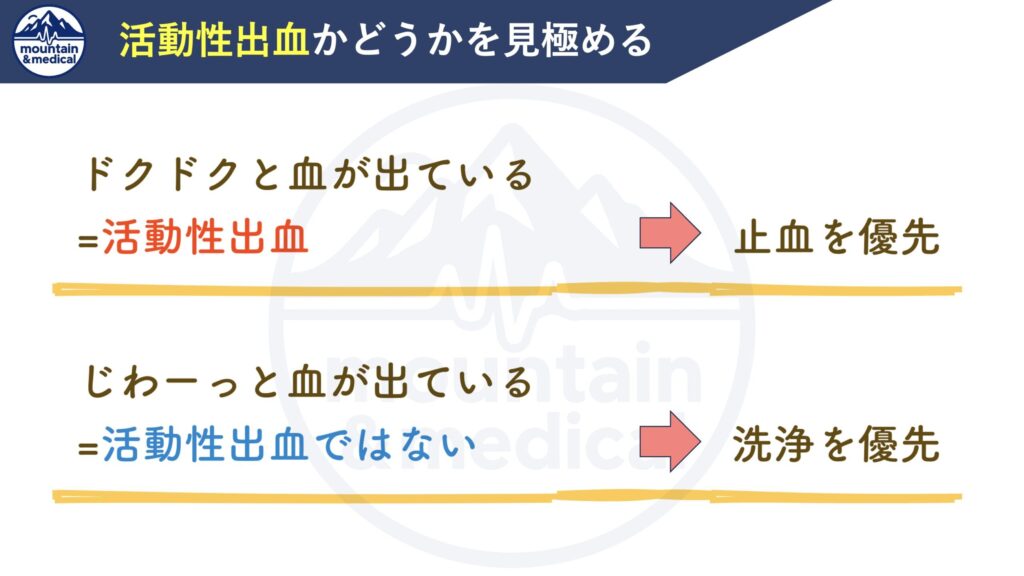

その前に活動性出血かどうかを判断しましょう。

活動性出血であれば、血がドクドク出ています。

動脈からの出血の可能性が高く、すぐに止血しないと大量出血によって生命の危機となります。

そういう場合には、感染のことは二の次でかまいません。

一方でじわーっと血が出てくる場合。

こちらは静脈性の出血であり、放置してもあまり問題はありません。

止血しても結局、この後で洗浄するとまた出血してくることもあるので、まずは洗浄を優先して異物をしっかり除去した上で止血をしましょう。

止血の基本は直接圧迫止血

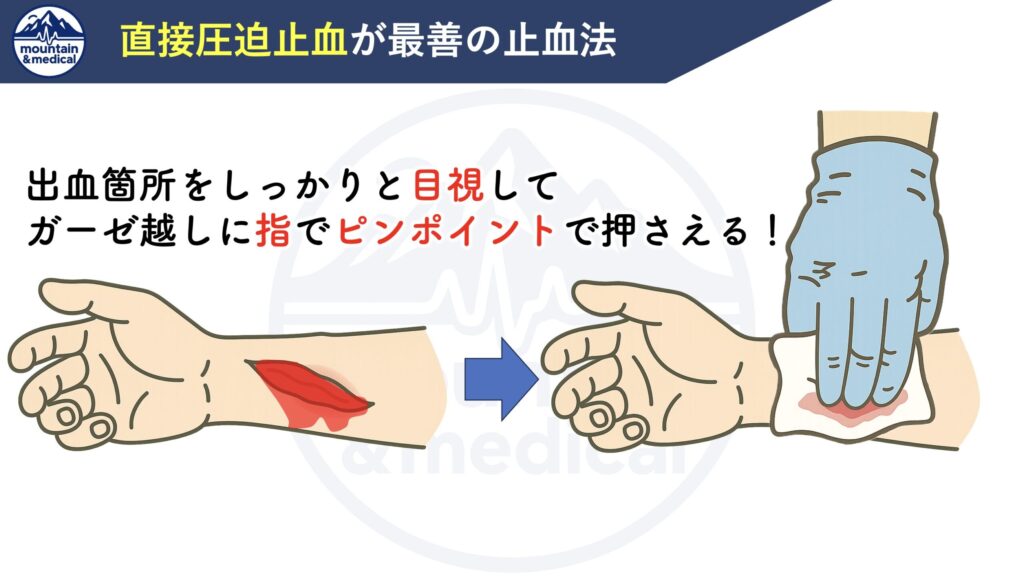

止血の基本は直接圧迫止血です。

血が出ている場所をしっかりと目視して、出血している部分をガーゼなどで直接圧迫します。

出血場所を直接目視するためにも、活動性出血=命の危険がある出血でなければ、先に洗浄をした方が止血はしやすいです。

🚫間接圧迫止血や止血帯の使用は推奨しません。

災害時や登山のファーストエイドで間接圧迫止血や止血帯(ターニケット)の使用が説明されることがありますが、医師としてはオススメできません。

理由は1つ

「止血も管理もめちゃくちゃ難しいから」

間接圧迫止血とは、出血部位よりも中枢側(心臓に近い)の動脈を圧迫して止血しようという方法です。

止血帯(ターニケット)は間接圧迫法の手段の1つですね。

こういうやつです↓

そもそも手で押さえて(用手的に)間接圧迫止血をしようとすると動脈の走行を正確に把握していないとかなり難しいです。

動脈の走行を正確に把握している僕ら循環器内科医が間接圧迫止血をしても、それだけで完全に止血するのはほぼ不可能です。

カテーテル治療の止血の際に「まれに一時的に間接圧迫止血をすることがあります」が、まあ血は止まりません😅。

基本は全て直接圧迫止血で止血します。

経験的には素人が用手的に間接圧迫止血で止血をするのは100%不可能と断言できます。

一方で、止血帯(ターニケット)を正確に使用すれば間接圧迫止血をできる可能性はあります。しかし、その際には血流を完全に遮断するので、適切に使用しないと圧迫部分より先が壊死してしまいます。

直接圧迫止血でほとんどの出血は止まります。間接圧迫止血は不要です。

もし間接圧迫止血(止血帯)を使用するとすれば、足を切断してしまったときぐらいですね。

さすがにそんな状況までは想定する必要はないと思います。

ケガの管理で最重要!〜洗浄について〜

止血はもちろん大事ですが、「ケガ(創傷)の管理」つまり「感染予防の観点から最も大切なのは洗浄」です。

「殺菌」ではなく「洗浄による異物の除去」が感染予防に最重要!

繰り返しになりますが、感染とは「細菌がいること」ではなく「細菌が増殖すること」です。

細菌が増殖するにはその温床となる異物(砂・泥・木片など)が必要です。

血液やかさぶたも感染源(温床)になるため、それらも含めてしっかりと洗浄して洗い落とすことが重要です。

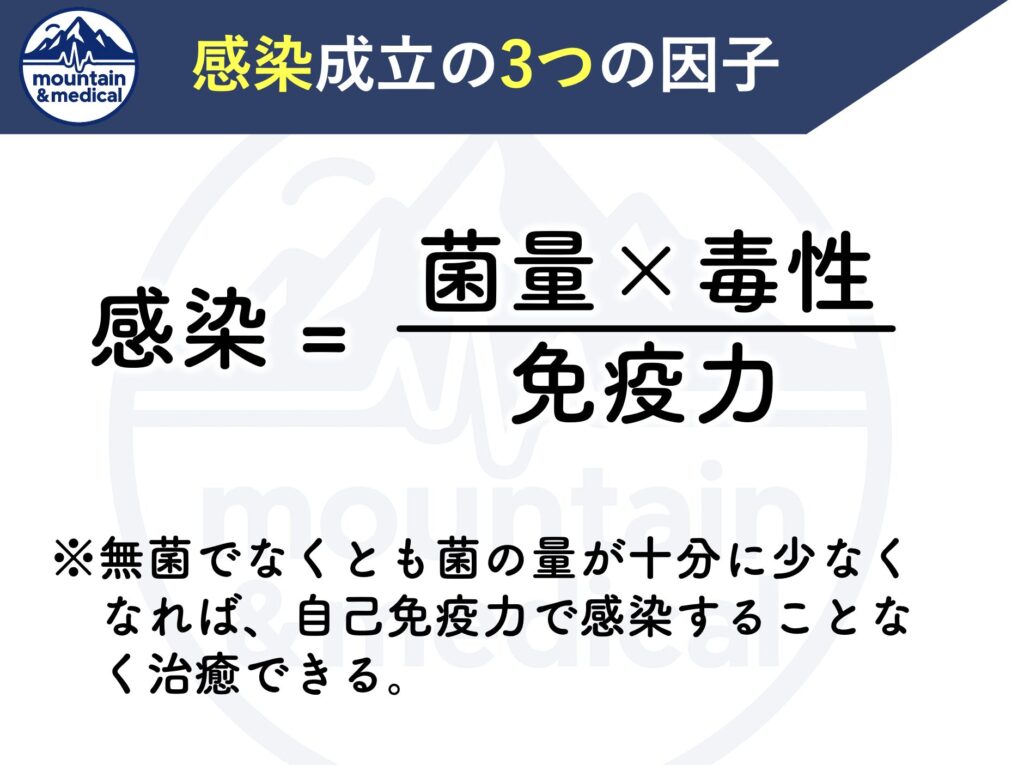

こちらの式は感染制御、感染症医学で使用される「感染が成立するのに必要な3つの因子」を表したものです。

細菌の毒性は選べませんし、免疫力もいきなり上げるのは無理ですが、「洗浄で菌量を十分に減らす」だけでも自己免疫力で自然に治癒できます。

洗浄に使う液体は飲めるものなら何でもOK

現在は病院であっても消毒はせずに、水道水を使って洗います。

これは創傷治療ガイドラインでも推奨されている方法です。

ガイドラインでは「創傷部の感染予防には水道水による洗浄が有効であり,消毒薬や生理食塩水を洗浄に用いることは必ずしも必要ではない。」と明記されています。

つまり、滅菌された水を使って洗う必要はないんです。

まさしく「ちょっとぐらい菌が残るのは問題ない」ということですね。

大事なことなので、何度もいいますが、「洗浄の目的は異物の除去」です。

この先はガイドラインを僕が拡大解釈した形になりますが・・・

洗浄に使う液体は飲めると思う液体なら何でもOKです。

沢の水、お茶、ジュース、ビールでも

※できれば口をつけてないものがいい(口腔内には細菌がたくさんいるから)

そもそも「洗浄の目的は滅菌(細菌をゼロに)することではなく、異物を除去して細菌の量を減らすこと」です。

多少の細菌は残っていてもかまわないのです。

さすがに泥水では余計に異物(砂・泥)を付着させてしまうのでダメですが、飲めるレベルの液体なら理論上はOKです。

ジュースやビールはべとつくし、カロリーがあるものは感染源になりうるので、あらかた異物が除去できたら最後には水道水で仕上げた方がいいと思います。

洗浄の実践ポイント

実際の洗浄には水圧があった方が異物(泥や砂)を除去しやすいです。

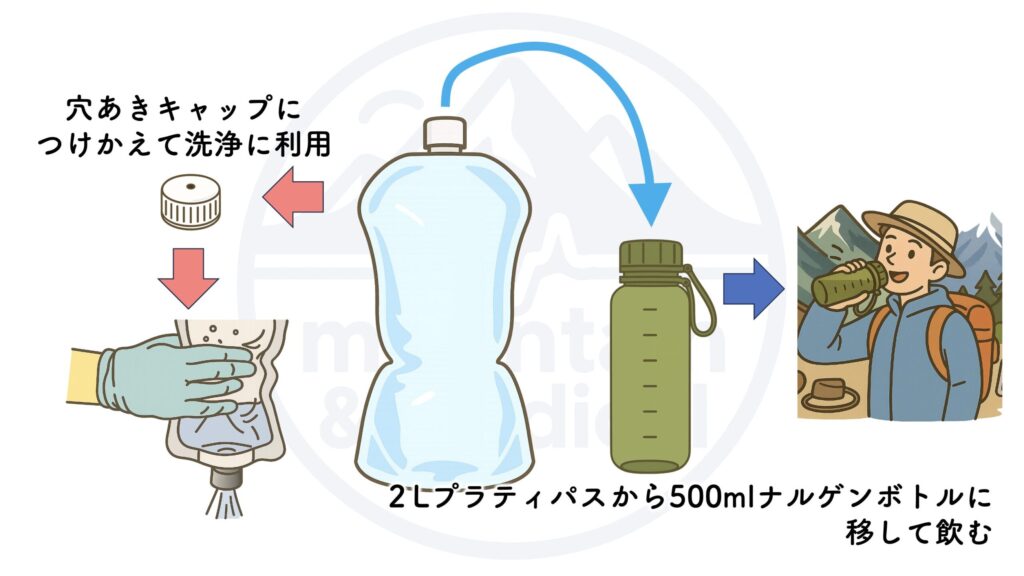

穴あきペットボトルキャップ+プラティパスが最適です。

山で貴重な水の節約にもなります。

僕は日頃から2Lのプラティパス+500mlぐらいのボトルを登山に持って行きます。

2Lプラティパスにはその日の行動に必要な量の水+非常用として500mlぐらい入れておきます。

自分で口をつけて水を飲むのはボトルからなのでプラティパスの水は汚染されません。

人間の口には細菌がたくさんいますからね。

めちゃくちゃ余談ですが、ここ数年は僕は水ボトルとしてRiversのスタウトエアを愛用しています。

飲みやすいし、蓋も開けやすいし、登山以外でも日常的に割と使っています。

そして、傷を洗浄しないといけない事態になった場合には、プラティパスのキャップを穴あきペットボトルキャップに変更して、圧力をかけて傷を洗います。

目に見える汚れは全て落としましょう。痛くても指も使ってゴシゴシ洗いましょう。

医療現場では歯ブラシで擦ることもあります。

ゴシゴシ洗うと血が出ることもありますが、きれいに異物を全て除去してから改めて直接圧迫止血で止血すればいいだけです。

洗浄のゴールデンタイムは6時間以内

洗浄のゴールデンタイムは6時間以内とされています。

細菌は時間経過とともに増えていくので洗浄は早ければ早いほどいいです。

3時間以内に洗浄して完全に異物が除去できれば、通常の免疫力を持っている人ならほぼ心配はいりません。

一方で、洗浄までに時間がかかり、6時間以上傷口が汚い状態であった場合には感染リスクが高くなるので、下山後に受診をお勧めします。

湿潤療法のすすめ

湿潤環境は治癒を促進する

創部(傷口)の湿潤環境を保つことが創傷治癒を促進します。

ケガをすると出てくるジュクジュクした透明の液体のことを滲出液といいますが、この滲出液のなかに細胞成長を促す因子や免疫細胞が存在するので、傷の治癒を促進します。

したがって、乾燥させてしまうと、傷の治癒が遅延します。

昔からある「ガマの油」は傷の湿潤環境を保つのに有用で、実は現代でも通用する医学だったんですね😊

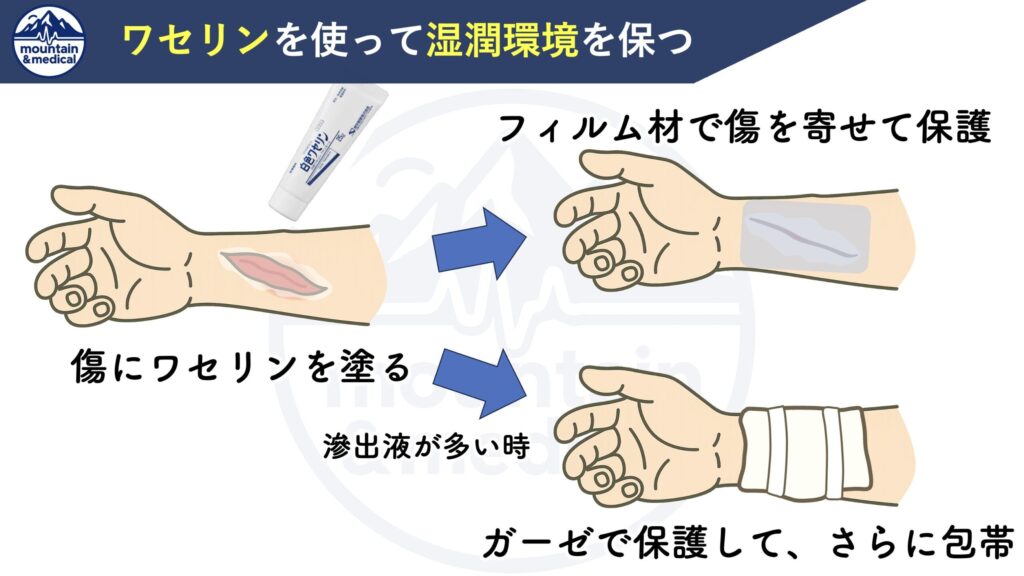

現代ではガマの油は入手困難なので、「ワセリンをオススメ」します。

しっかりと洗浄して異物が完全に除去できたらワセリンをたっぷり塗ってフィルム材で閉鎖して保護しましょう。

下図のような裂傷の場合には、

✓比較的傷が浅い(深さ1cm未満)

✓受傷してすぐに洗浄ができている

✓異物が完全に除去できている

のであれば、直接創部にワセリンを塗って、ビニールテープやフィルム材で傷を寄せると出血も滲出液も出づらくなって、痛みも軽減します。

滲出液が多い場合にはワセリン+ガーゼ保護がいいですが、隙間から砂などの汚れが入らないように包帯で覆うなど工夫しましょう。

包帯は自着性伸縮包帯がオススメです。

止血も兼ねて圧迫できるし、テープいらずで簡単に固定できます。さらには血液で汚染されなければ、再利用もできます。

以下のリンクからお試ししてみて下さい。

山中で湿潤環境は感染を悪化させるのでは?

山の中のような衛生的ではない環境で湿潤療法をするのは感染しやすくなっちゃうんじゃない?

こういう考え方をする方もいると思います。

しかし、

湿潤環境は乾燥させるよりも感染リスクが下がることが示されています。

Jones J. J Wound Care. 2005;14(6):273–276

湿潤環境、つまり創部から出てくる滲出液には上皮化を促し、疼痛も軽減して、白血球などの免疫細胞も誘導されるため感染リスクはさがります。

一方で、過剰な滲出液は感染リスクを上げますし、異物が残存していれば感染リスクは上がります。

「湿潤療法を行うかどうかは洗浄ができたかどうか」で決めて下さい。

ついで「下山後に医療機関を受診するかどうか」のポイントは3つです。

いずれにしても下山後にはあらためて水道水でしっかり洗浄して、ワセリン+フィルム材で保護し直しましょう。

その際に、

という場合には早めに医療機関を受診しましょう。

まとめ

まとめです!

「ケガをしたら消毒する」は間違いです。

遙か昔にその有効性は否定されています。傷口が消毒液で損傷してしまうので、治りは悪くなります。

創傷管理の基本は「止血+洗浄+湿潤環境を保つ」です。

これら適切な処置をしたとしても、「ほんのわずかな異物がもとで感染する」「たまたま細菌の毒性が強かった」「自分の免疫力が落ちていた」などの理由で下山後に悪化する可能性はあります。

下山後には再度傷をしっかり洗浄して、おかしいなと思ったら早めに医療機関を受診しましょう。

後編は、以下の2つをテーマにお話しします。

是非、今回の前編と合わせて「登山中のケガ管理マスター」になりましょう!

最後まで閲覧いただきありがとうございました!

後編もよろしくお願いします!

コメント