はじめに:登山中に「呂律が回らない・・・」

こんにちは!市川です!

自己紹介はコチラです

【実例報告①】

70歳代男性。風越山を登山中。

いつも通りに登山を楽しんでいたが、下山中に呂律が回らないことに気がついた。

うまくしゃべれないことにかなり焦りを感じたが、幸いにも歩行はできるため、自力下山して、病院へ。

「脳梗塞」と診断され、即日緊急入院。

入院中のモニター心電図で「心房細動による脳梗塞」と診断された。

【実例報告②】

60歳代男性。もともと毎週のように登山を楽しんでいた。

1ヶ月ほど前から急に登山中に息切れが強くて、友人のペースについていけなくなった。

念のため病院を受診すると、「心房細動による心不全」と診断された。

【実例報告③】

56歳男性。富士山を登山中。

8合目でいきなり昏倒。居合わせた医師が対応するも心肺停止状態。 8合目救護所からAEDで「心室細動」と判断され、電気ショックで脈と呼吸が再開した。

麓の病院まで搬送され、緊急カテーテル検査で狭心症による心室細動と診断された。

前田 宜包ら. 日救急医会誌 2010; 21: 198-204.

1、2例目は僕自身の自験例です。

心房細動に対して適切な治療をすることで、現在はお元気に山登りを楽しまれています。

「心房細動」というのは不整脈の一種で、心不全や脳梗塞を引き起こします。

しかも、厄介なことに心房細動自体は症状がなく、心不全や脳梗塞を起こしてはじめて発覚することもあります。

ということで、

今日のテーマは「登山に関わる不整脈」です。

実例報告のように登山中に起こる体調の変化の裏には、心臓のリズム異常=「不整脈」が関わっていることがあります。

一口に不整脈といっても種類はすごくたくさんありますので、「心房細動」と「心室細動」、名前は似ているが全く異なる2つの不整脈を登山者の視点で解説していきます!

心室細動に関しては登山中の突然死の最大の原因であり、以下の記事でも説明しているので、こちらもご参照下さい。

【基礎知識】不整脈とは?心臓が電気で動くしくみ

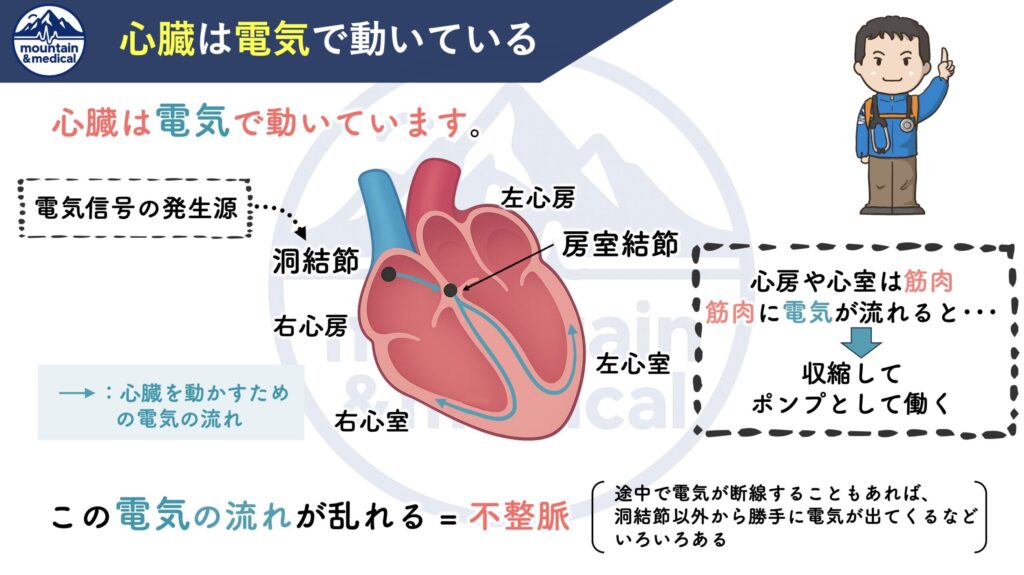

心臓は「電気信号」で動いています。

右心房の上の方にある「洞結節」という発電所から電気が発生し、その信号が心臓全体に伝わっていきます。

心房も心室も筋肉の塊です。

電気信号が心房や心室に流れることで筋肉が収縮してポンプとして働きます。

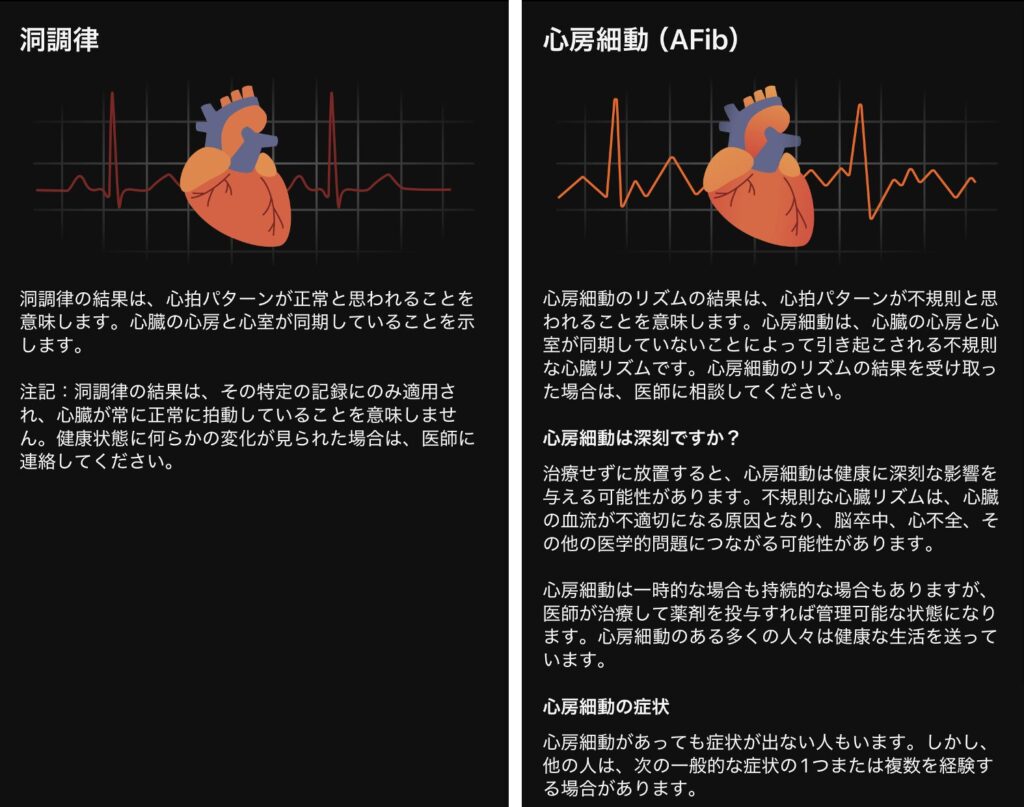

これがいわゆる「正常な心拍(洞調律といいます)」です。

しかし、電気信号が乱れたり、異常な場所から発生したりすると、心拍が不規則になったり、速すぎたり、遅すぎたりします。

これが「不整脈」です。

途中で断線すれば電気信号が来ないので、脈が極端に遅くなります(徐脈性不整脈)。

➡️治療としてはペースメーカー植え込みになります。

(今回はペースメーカーまで触れると複雑になるので、ペースメーカー患者さんが山に登れるかどうかは後日別の記事で取り扱います。)

電気信号が乱れて旋回したり、異常な場所から勝手に電気信号が発生すると、脈が速くなり動悸がします(頻脈性不整脈)。

頻脈性不整脈には様々な種類がありますが、登山者にとって特に重要なのが次の2つです:

それぞれの違いを見ていきましょう。

心室細動と心房細動の違いとは?

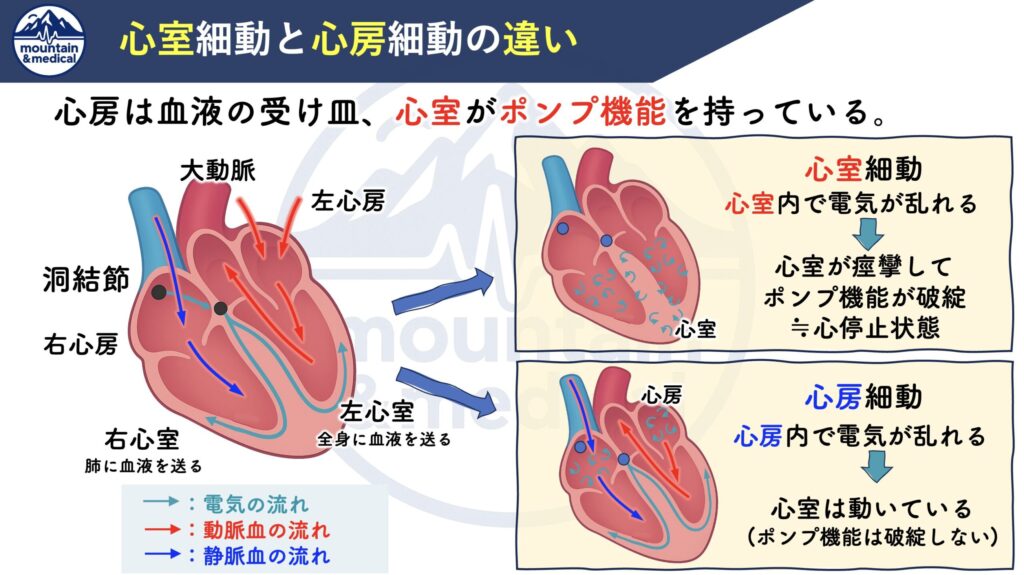

心室細動と心房細動、この2つの違いは「電気が乱れる場所≒心臓の筋肉が痙攣してしまう場所が違う」ということです。

心臓は全身に血液を送るポンプ機能を持った臓器ですが、

心房はポンプ機能はありません(厳密に言うとちょっとだけはある)

心室がポンプ機能を持っています。

したがって、

✔️心室細動(心室が痙攣する)は事実上の心停止であり、突然死の原因になります。

✔️心房細動は心房が痙攣するだけで、ポンプ機能をもった心室は動いているので突然死することは原則ありません。

これだけ聞くと、「心房細動は怖くないのでは?」と思うかもしれませんが、心房細動には心房細動特有の怖さがあります。

🫀心房細動:静かに進行する“隠れ脅威”

心房細動は心室細動のように即座に命に関わるわけではありませんが、以下のようなリスクを持ちます:

心房細動を発症すると、一般的には「心臓があぶるような動悸」や「息切れ」を自覚します。

中には「動けなくなってしまう」ぐらい症状が強い方もいます。

一方で、心房細動の約40%は無症状で進行します。

本人が気づかないまま、ある日突然「脳梗塞」や「心不全」で倒れることもあるのです。

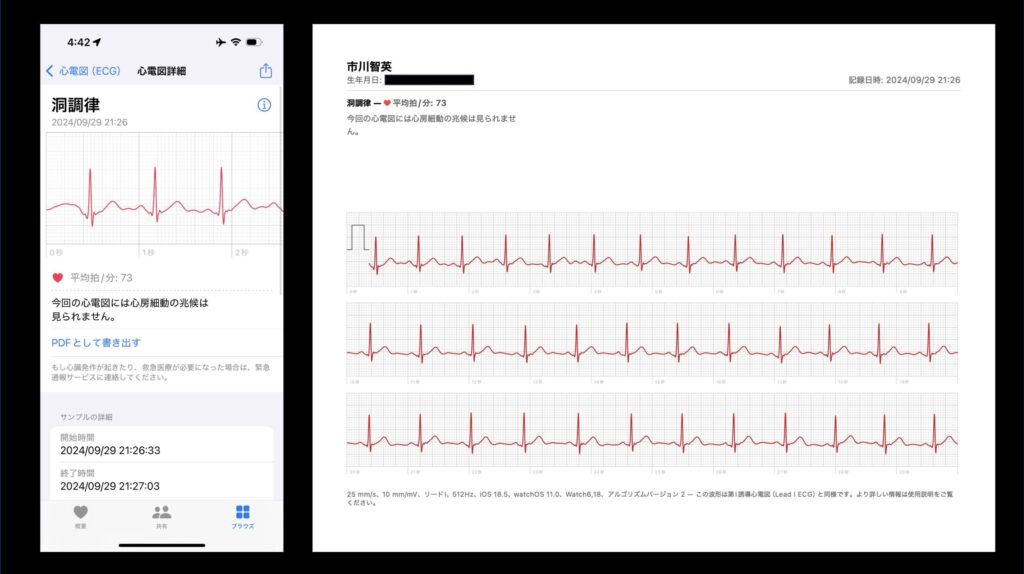

Apple watchは「隠れ心房細動を自動検出する機能」がついています(詳細はこちら)。

無症状の隠れ心房細動があっても見つけられる可能性が高いので、不整脈専門医・山岳医としては中高年登山者にはApple watchがオススメです。

【心室細動と心房細動の違いまとめ】

| 不整脈名 | 発生部位 | リスク | 症状 | 対応 |

|---|---|---|---|---|

| 心室細動 | 心室 | 突然死のリスク | 意識消失・心停止 | AED+心肺蘇生 |

| 心房細動 | 心房 | 脳梗塞・心不全 | 動悸・息切れ (約40%は無症状) | 薬やカテーテル治療で管理 |

登山と不整脈の関係:登山が心臓に与える影響は?

登山は一般的には健康によいとされていますが、その一方で身体的にも環境的にも心臓にとってストレスの多い活動です。

登山が心臓に与える急性負荷と慢性負荷に分けて解説します。

登山による急性負荷:身体ストレス(高所・寒冷・脱水・過労)

- 高度による低酸素、脱水、寒冷、過労などが身体に加わることで、それに対応するために心臓は心拍数を上げて全身へ血液を供給します。心拍数が上がっている≒心臓へ負担をかけているということです。

- 心拍数が上がると心臓そのものにも負担がかかりますが、冠動脈(心臓の血管)にもストレスを加えます。その結果、冠動脈プラークが破綻して急性心筋梗塞を発症しやすくなります。

- 急性心筋梗塞を発症したまま、無理な行動を続ければ、「心室細動」を引き起こして、 突然死に繋がります。

登山による慢性的な負荷

長年の登山習慣による「心房リモデリング」

✔️持久系アスリートは一般人と比べて心房細動の発症率が5.29倍

Abdulla J, et al: Europace 2009; 11: 1156-1159.

✔️登山者は運動負荷による心房細動発症リスクが15.6倍

市川智英ら: 登山者における心房細動発症リスクの検討. 登山医学 2024.(in press)

持久系スポーツを長期間行う → 心房が拡大する(≒リモデリング) → 心房細動の発症リスク上昇

意外かもしれませんが、持久的な高強度運動を長期間続けると、心房が拡大したり、壁が硬くなる「線維化(リモデリング)」が進みます。

これが「心房細動の温床」になります。

簡単に言えば、登山のような比較的強度が高い運動を日常的に長期間にわたって続けていると、心房細動になりやすい心臓になっている可能性があります。

中等度の運動で予防!“頑張りすぎない登山”のすすめ

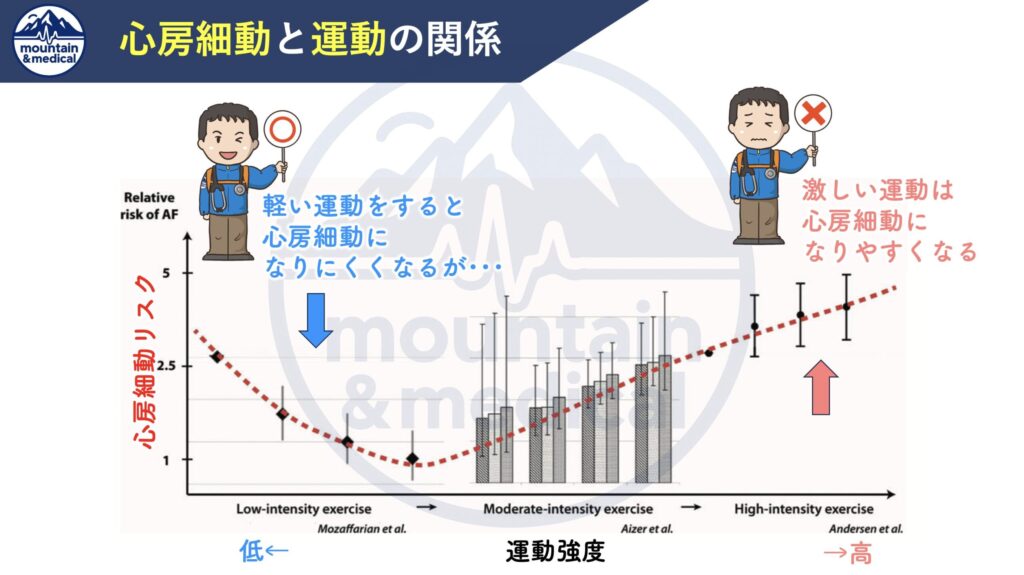

心房細動と運動との間にはU字曲線の関係があるとされています。

運動不足も運動のやりすぎも心房細動の原因になります。

そこで目安となるのが「中等度の運動」

これが最も心房細動のリスクが下がります。

登山における中等度とは、以下の通り

- 息が軽く上がるペース(長い会話ができる程度)

- 一般的には標高差150〜350m/時の登高ペース

- 3〜6METsに相当する運動

ただし②登高ペースについては個人差・体力差で大きく変わるので、僕としては「心拍数を目安にした登山」つまり、スマートウォッチ(Apple watchやGarmin)の使用をお勧めします。

頑張りすぎず、継続的な運動・登山が心房細動の予防につながります。

症状から不整脈を考える 〜こんな症状があったら要注意!〜

普段から脈が良く飛ぶ感じがする・・・

という人は心房細動ハイリスクかもしれません。

心房細動の原因となる上室性期外収縮が多いと、頻繁に脈が飛ぶことがあります。

急に胸があぶることがある。

しばらくすると自然と落ち着くんだけど・・・。

動悸症状の始まりと終わりをしっかり自覚できる人は不整脈の可能性が高いです。

これらの症状がある方は病院での精密検査をオススメします

症状がない心房細動こそ怖い

心房細動の怖さは「無症状」でも進行することです。

実際に患者さんの約40%は心房細動そのものには動悸症状を感じないとされています。

さらには症候性心房細動(症状あり)と比べて、無症候性心房細動(症状なし)の方が予後が悪いという報告もあります。

健康なつもりで元気に登山を楽しんでいると、ある日突然、心不全を発症したり、脳梗塞を起こす可能性があるのです。

不整脈専門医のオススメ 〜スマートウォッチで「不整脈の見える化」を〜

「病院で検査を受ければ、無症候性心房細動を診断できるのか?」というと実はけっこう難しいです。

不整脈は、「不整脈が出ているときに心電図をとれれば一発で診断できます」が、「不整脈が出ていないときに心電図を取っても全くわからない」のです。

無症候性心房細動の人も心房細動の時もあれば正常の脈(洞調律)のときもあります。

症状もないような方だと、いつ心電図をとれば診断できるのか分からないのです。

そこで最近活躍しているのがスマートウォッチです。

不整脈を診断するための「スマートウォッチ外来」というのがいろんな病院で開設されてきています。

松本協立病院でも実施しています。

登山向けの心電図機能に対応したスマートウォッチ

【Apple】

・Apple watch series 4以降

(Apple watch SEは非対応なので要注意)

・Apple watch ultra series

【Garmin】

・fenix 8 AMOLED/Dual Power

・Enduro 3

・epic Pro

・tactix 8

【HUAWEI】

・HUAWEI WATCH GT 5 Pro

※2025年7月記事作成時点でHUAWEIが心電図機能に対応していたことを知りました😅

HUAWEI WATCHは使ったことがないので、使い心地は不明ですが、値段の選択肢が広がったのはいいことですね😊

時計のようにいつでもどこでも身につけているデバイスで気軽に心電図を記録できるというのは心房細動の診断感度を著しく向上できます。

これらのスマートウォッチで毎日の血圧測定のように朝昼晩と心電図を計測して、病院でみてもらえば診断率はかなり上がります。

Apple watchもHUAWEI WATCH GT Pro5も自動診断可能。

「心房細動」と判断されたら、病院を受診して医師にスマホを見せるか、スマホを見られたくない場合にはPDF印刷して持参すればOK。

不整脈自動検出機能があるのはApple watchだけ⁉

前述の心電図機能は使用者自ら能動的に心電図を記録する必要があります。

自動で常に心電図を記録してくれているわけではありません。

一方で、Apple watchにはさらに「不規則な心拍の通知」機能があります。

これは自動で不規則な心拍≒不整脈の可能性が高い場合には通知してくれる機能になります。

スマートウォッチは手首で光学式センサーを用いて心拍数を計測しています。

これはスマートウォッチをつけている限りずっと計測を続けています。その機能を応用して、脈が不整かどうかを常にモニタリングしてくれているのです。

この機能のおかげで無症状の心房細動であっても、Apple watchの方から「心房細動かもしれないから心電図を記録して下さい」のような感じでアナウンスしてくれます。

そして、実際に心電図を記録することで、心房細動なのかどうか判断ができます。

✔️ Apple watchでの不規則な心拍の通知アラート→心房細動の陽性的中率84%

Marco V. Perez et al: N Engl J Med. 2019;381:1909–1917.(Apple Heart Study)

✔️ 心電図測定機能も合わせると感度94.5%、特異度95%で心房細動が診断可能

Shahid S, et al: JACC Adv. 2025;4(2):101538.

上記のようにApple watchに関しては医学論文の世界でもいくつも検証したデータがあり、「不規則な心拍の通知」機能+「心電図」機能によってかなりの精度で心房細動の診断が可能です。

僕自身もApple watchの力を借りて、心房細動と診断し、治療につなげたケースがいくつもあります。

GarminやHUAWEIに関しては「不規則な心拍の通知」機能はホームページ上では確認できません。

(「高心拍通知:安静時なのに脈が速い、低心拍通知:脈が極端に遅い」はいずれのメーカーもあります)

その点では、Apple watchが先駆者だけあって一歩先をいっている感じはありますが、全ての人が心房細動のためだけにスマートウォッチを買う必要はないので、他の機能との比較でスマートウォッチを選択してもらえばいいと思います。

(循環器内科&山岳医の視点でのスマートウォッチ比較記事も作るかもしれません)

いずれにしても、登山中のようにすぐに病院にかかれない状況では心電図機能に対応したスマートウォッチは強い味方になりますので、是非ご検討下さい!

2025年時点で山岳医・循環器医視点でみた市川オススメのスマートウォッチについてはこちら👇

不整脈があっても登山はできるのか?

一口に「不整脈」といってもいろいろな種類があるため、まずはどんな不整脈なのか診断する必要があります。

不整脈に関しては近年、治療選択肢も増えています。

などなど。

一口にペースメーカー治療といっても、多種多様なペースメーカーがあります。

様々な治療を組み合わせることで、登山中の発病リスクを軽減することもできますので、安易に自己判断せずにまずは病院・主治医と相談していただければ幸いです。

まとめ

まとめです!

「登山は健康にいい運動」です。

その一方で、「過剰な負荷は不健康」であり、「登山は過剰な負荷になりがち」という側面もあります。

その結果として、不整脈を抱える登山者は決して少なくありません。

「自分の心臓に合った登山」を意識することで、突然死や心不全・脳梗塞から身を守る登山者になれます。

不整脈は高齢者や持病のある人だけの問題ではありません。

登山という“特殊な環境”では、どんな人でもリスクにさらされる可能性があります。

医療資源の乏しい山中では不整脈の影響で行動不能になってしまうこともあります。

きちんと学んで実践して、何歳になっても登山を楽しめる健康な体を維持しましょう!

以上です!最後まで閲覧いただきありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (5件)

市川先生、不整脈について記事にして頂きありがとうございます。

心室細動と心房細動の違い、痙攣か電気信号の誤作動かが理解できました。

心室細動の方が命に係わる危険な不整脈と言われるのは痙攣により血液が送り出せないからなのですね。知り合いが最近手術を受けました。

不整脈に関しては他にも色々複雑なイメージがありますが、幾つか質問がありまして

発作性上室性頻拍は心房細動の一つだと思うのですが、上室とは具体的にどの部分なのでしょうか?また今は心房細動の領域ですが将来心室細動の不整脈を起こす可能性もあるのかないのか? 何事もゼロではないでしょうが。

同時に違う不整脈も起こり得たりもあるのでしょうか?

例えば頻拍と徐脈が同時にや頻拍と期外収縮が時間差で起こったりなど。

また、無症状の心房細動の人は共通した既往歴か自覚のないの疾患やリスク要因が隠れていたなどの傾向があるのでしょうか?

色々と質問してしまいましたが、またお時間のある時で結構です

ご教授頂けましたら幸いです。

遠藤さん

コメントありがとうございます。

①発作性上室頻拍について

発作性上室頻拍と心房細動は全く違う不整脈です。

今回は長くなりすぎるので取り扱いませんでしたが、基本的には発作性上室頻拍は脳梗塞は起こしません。心不全はあり得なくはないですが、ほぼありません。

上室≒心房という意味です。

正確に言えば上室=心室より上≒心房という意味になります。

ただし、ややこしいのは発作性上室頻拍とは別に心房頻拍という不整脈もあります😅

発作性上室頻拍の人が心房細動になりやすいということはないので、ご安心下さい。

②同時に違う不整脈を起こすのか?

起こします。

よくあるのが、徐脈頻脈症候群という病態で洞不全症候群(徐脈)と心房細動(頻脈)が両方出てきます。

それ以外にも頻脈同士で複数発症するケースもあります。

③無症状の心房細動に共通したリスクは?

症状の有無に限らずですが、心房細動になりやすいリスクはあります。

高血圧、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、肥満、飲酒あたりがよく言われるリスクになります。

あとは今回取り上げたように持久系運動をたくさん長期間にわたってやっている方も心房細動リスクがあります。

症状があるかないか、その理由はよく分かっていないと思います。

以上です。いつも閲覧いただきありがとうございます!

早速回答頂きありがとうございます!

発作性上室性頻拍は心房細動とは全く別の不整脈との事、誤った認識でしたのでご指摘ありがとうございました。

同時に違う不整脈が起こったり、頻脈同士で複数発症、心房頻拍は初めて知りました。

やはり不整脈は複雑ですね。

心房細動に共通したリスクは一般的によく耳にする生活習慣病が要因との事でここに関してはどれも当てはまらないのと「発作性上室頻拍の人が心房細動になりやすいということはないので、ご安心下さい。」で安心しました(笑)

「持久系運動をたくさん長期間にわたってやっている方も心房細動リスクがあります。」

これはアスリートの方に当てはまりそうですが、たまにアスリートの方の競技中の突然死などのニュースを見ると体力的にも健康面にも気を使っているであろう人達なのに・・と疑問に

感じていましたのでもしかしたら心房細動だったのかな?と今回思いました。

また質問になってしまい恐縮ですが、私の場合は緊張感の時よりもリラックス状況の時の方が断然発作が起きる確率が高かったので、その当時の循環器内科のドクターに不整脈と自律神経の関係を言われた事がありまして

交感神経も影響するが副交感神経が優位になりすぎても不整脈が起こる事がある。と言われました。どちらかが極端に優位になりすぎるのも要因なのでしょうか?

実際に登山の行動中に発作が起きた事はなく、下山してホッとした頃などに発作の予兆があった事は何度かありました。あ、来る!と思い毎回息ごらえで治まっていましたが。

自分が不整脈持ちなので色々と気になってしまいます。

遠藤さん

まず前提として競技アスリートは健康的ではないです。

彼らの目的は「健康」ではなく、「勝利」です。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」であり、運動は薬にも毒にもなります。

健康にいいレベルの運動をしていては勝利は得られないのです。

そこは目的の違いですので、別にアスリートが間違っているなんて言うつもりは毛頭ありません。

アスリートが突然死するケースはほぼ「心室細動」なので、「心房細動」ではありません。

でも前述のとおりアスリートは心房細動になりやすいです。

有名どころでは、巨人の長嶋さんやサッカー元日本代表監督のオシムさんはお二人とも脳梗塞になっていますが、いずれも「心房細動による脳梗塞」です。

交感神経緊張も副交感神経緊張もいずれも不整脈発症のきっかけになるのは、その通りですね。

どちらのパターンが多いのかは人に寄りますが、ただし、副交感神経優位で起こる場合でも、遠藤さんがおっしゃるように緊張状態からの緩和のタイミングで起こることが多いですね。

先生、度重なる質問にお答え頂きありがとうございました。

突然死→心室細動の方でしたね。

副交感神経も引き金になるのが不思議でした。緊張感から不整脈が起こるのは何となく想像できましたが、リラックスしてるのに?何で今なん!?と一人突っ込みを入れておりました😅

いつもありがとうございます。

お陰さまで少しずつ理解が深まっています。