はじめに:高山病の判断基準、わかりますか?

こんにちは!市川です!

今日のテーマは「それって高山病?登山中の体調不良」です。

僕の自己紹介はコチラ

頭が痛くて気持ち悪い・・・

高山病かな・・・?

久しぶりの北アルプス。

登山中に「頭が痛い」「吐き気がする」「体がだるい」と感じたとき、どうしますか?

「高山病かも・・・」と考える人も少なくはないのではないでしょうか?

「高山病だから大丈夫。様子を見よう。」

「高山病は危険だ、下山しないと・・・」

その後の対応も様々でしょう。

確かに「頭が痛い」「吐き気がする」「体がだるい」は高山病の典型的な症状です。

しかし、実際には同じような症状を示す病気や状態がいくつも存在します。

高山病と決めつけてしまうと対応を誤り、改善しないばかりか、より悪化して逆に命を危険にさらしてしまう可能性もあります。

自助努力が基本になる登山において大切なポイントは、以下の2つ。

①まずは命の危険が迫っているのかどうか判断すること

②その上で適切に病態を把握して対応できるようにすること

山岳診療所運営をしていると、①命の危険が迫っているのかどうか判断ができなくて、途方に暮れている登山者によく遭遇します。

もちろん本当に危険なこともありますが、多くの体調不良は現場での対応で元気に回復します。

本記事を読んでいただければ、体調不良について自ら判断・対応できるようになるので、格段に安全に登山を楽しめるようになります。

パルスオキシメータ(SpO₂)で高山病って診断できるよね?

また、よくある誤解として「パルスオキシメータ(SpO₂)で高山病を診断できるのでは?」というものがあります。

しかし、

多くの研究結果では

SpO₂と高山病の症状に明確な相関は認められていません。

この点については記事後半で詳しく解説しますので、ぜひ最後まで読んでください。

この記事では、山岳医としての経験と最新のエビデンスをもとに「体調不良が本当に高山病なのか、あるいは別の原因か」を見極めるための実践的なチェックリストを紹介します。

是非、最後まで閲覧いただき、自立した登山者を目指しましょう!

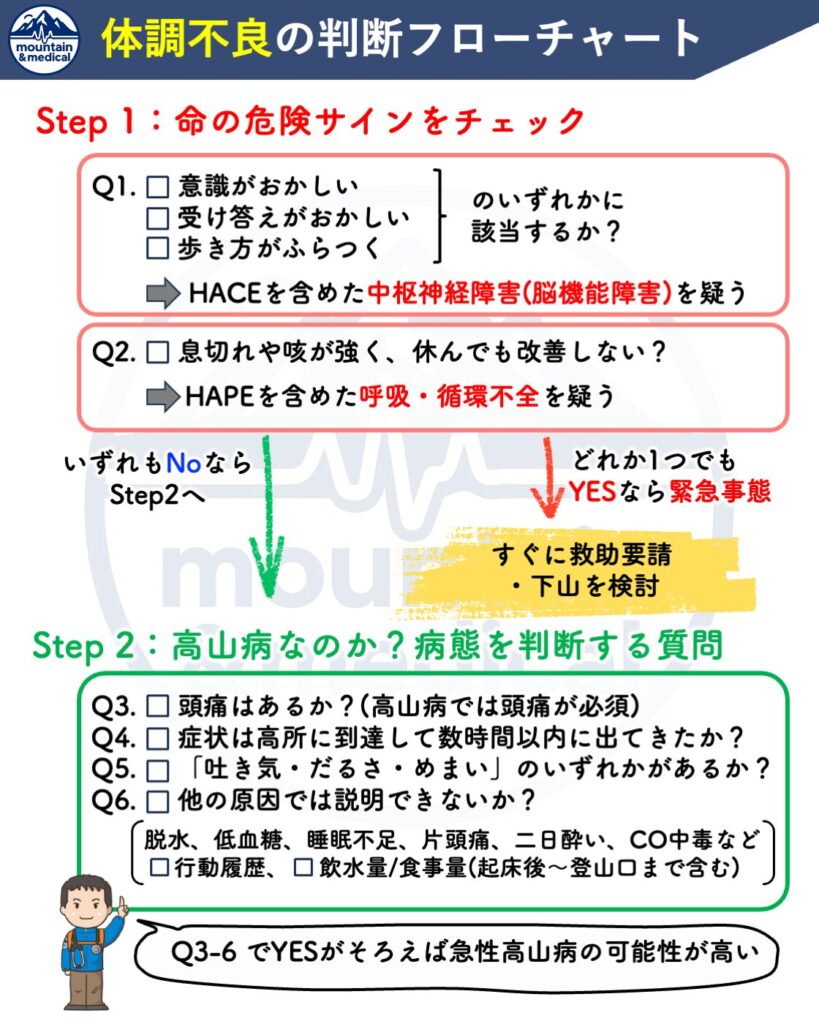

登山者向け「高山病?体調不良フローチャート」

登山中の体調不良は「高山病」だけではありません。

まずは命の危険があるかどうかを最優先で確認し、その上で高山病を含めた病態・原因を判断しましょう。

高山病・体調不良の判断に役立つ“6つの質問”

人間が生きていくためには、

✅ 中枢神経:脳と脊髄

✅ 呼吸:肺と気道

✅ 循環:心臓と血液

この3つの重要臓器がきちんと機能していく必要があります。

→これらの障害はすぐに命に直結します。

STEP1:命に危険がないか(重要臓器の障害)をチェック

- ✔️意識がはっきりしているか?

✔️おかしな言動はないか?

✔️歩行がふらついていないか?

意識障害や歩行異常(運動失調)がある場合は、急性高山病の中でも重症の高地脳浮腫(HACE)になっている可能性があります。

それ以外にも脳卒中や低体温症、低血糖、熱中症、CO中毒なども考えられます。

いずれにしても中枢神経が障害=命に関わるサインと判断します。

_ - 咳や息切れが強く、休んでも改善しない?

高地肺水腫(HAPE)を含め、心不全・気胸・喘息などの可能性もあります。

これらも呼吸や循環が障害されているサイン=命に関わるサインと判断します。

👉 1、2は病名に関わらず「中枢神経・呼吸・循環のいずれかが障害されている=生命の危険」と判断してください。

STEP2:高山病かどうか?病態を把握しよう

- 頭痛はあるか?

→ 急性高山病(AMS)の症状は頭痛が主体です。

頭痛がなければAMSの可能性は低くなります。 - 高所に到達してから数時間以内に症状が出たか?

→ 高所とは2500m以上を指しますが、高所に弱い人だと1500mぐらいでも高山病になります。 - 頭痛に加えて、「吐き気・倦怠感・めまい」のいずれかがあるか?

→ 高山病の4大症状は「頭痛、吐き気、倦怠感、めまい」です。

頭痛+他の症状で高山病の可能性が高まります。 - 他の理由で説明できないか?

→ 脱水・低血糖・睡眠不足・CO中毒など・・・、高山病と似たような症状を認める病態はたくさんあります。

行動履歴や飲水量・食事量をしっかり振り返りましょう。

Q6.については次の章で詳しく解説します。

👉 Q3〜6に当てはまれば「急性高山病の可能性が高い」と判断します。

体調不良フローチャートのポイント

まずはSTEP1で「命に関わる状態なのかどうか」を判断するのが大切です。

これに該当しなければ、つらくても落ち着いて対処すれば大丈夫です。

僕ら山岳医も山岳診療所で診療していると顔面蒼白でふらふらになって受診する登山者は多くいます。

吐き気も強くて、嘔吐を繰り返す方も。

そんなときに僕らがまず考えるのがSTEP1です。

ここさえ問題がなければ落ち着いて病態を把握して(STEP2)、具合を悪くしている原因を取り除いていけば、1-2時間もすれば笑顔で元気に帰って行きます。

それではSTEP2、特にQ6の他の原因はないか?というところをもう少し掘り下げましょう。

“高山病っぽいけど違う”よくある病態と見分け方

登山中の体調不良は多岐にわたり、「高山病に似ている」ため誤解されやすい病態があります。

✅頭痛

✅吐き気・食欲不振

✅倦怠感・体のだるさ

✅めまい・ふらつき

✅意識障害(進行した場合)

が出現するような病態です。

以下に代表的なものを整理します。

低血糖

言わずと知れた「カロリー不足」「シャリバテ」ですね。

意外かもしれませんが、客観的にみれば明らかにシャリバテなのに、本人は気づいていないケースも多いです。

✔️頭痛がメインではないのが一つの特徴です。

✔️倦怠感、ふらつき、吐き気などが全面に出てきます。

多くは状況・行動履歴を把握すれば鑑別できます。

✅ 長時間行動後

✅ 食事量が少ない

✅ 糖尿病治療中(血糖を下げる薬を飲んでいる)

これらのエピソードがあれば「低血糖」を疑いましょう。

また当然ですが、高度に依存しません(つまり低山でも起こる)

【対処法】

糖質を摂ることで速やかに改善します。

吐き気が強くて食べると吐いてしまうことも多いので、甘い飲料がベストです。

本当はブドウ糖タブレット10gを水100mlで溶かして飲むのがいいですが、なかなか持ってないと思うので甘い飲料なら何でもOKです。

少量ずつ飲みましょう。

脱水・熱中症

2025年の夏は本当に暑くて、従来なら3,000m峰での熱中症ってほとんどみませんでしたが、2025年は割とみかけます。

熱中症とまではいかなくても脱水で体調不良を来している方は少なくありません。

こちらも状況や行動履歴から推定することはさほど難しくありません。

✅ 暑熱環境

✅ 発汗過多

✅ 飲水量:脱水量=5×体重×時間(暑いときには5→6〜8にすべき)

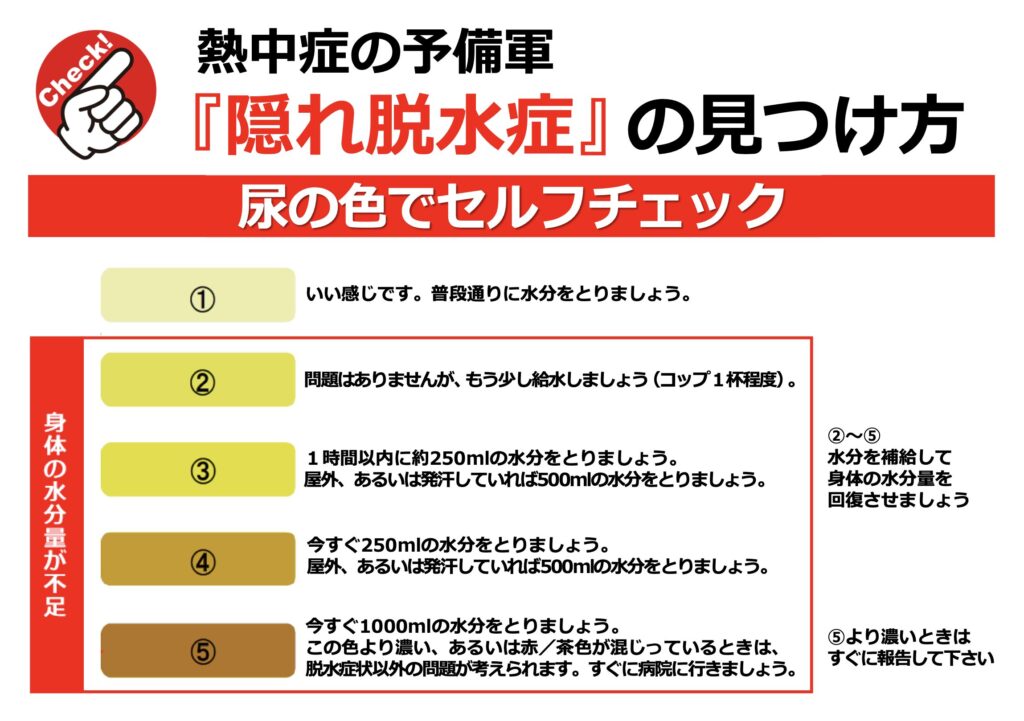

✅ 登山前・登山中の尿の回数

✅ 尿の色

尿の色については厚生労働省の「熱中症の予備軍『隠れ脱⽔症』 の⾒つけ⽅」を参考にしてください。

【対処法】

対処法はもちろん水分・塩分の摂取です。

ポカリスエットやOS-1のような塩分も含んだ水分をゆっくりと飲むようにしましょう。

▼登山中の水分管理についてはコチラの記事も参考にして下さい▼

片頭痛

片頭痛はストレス・疲労で発生しますので、日常と異なる登山という環境で発症してしまうこともあります。

状況確認で多くは推測できます。

✅ 既往歴:若年女性に多い

✅ ストレス・睡眠不足・月経周期が誘因になる

✅ 光や音に過敏になる

【対処法】

鎮痛薬を持っていればそれを内服して、静かな場所で休むことです。

疲労の回復とともに頭痛も治まることが多いです。

感冒(風邪)

意外と見過ごしがちですが、登山中であっても風邪は引きます。

山岳診療所に受診した人が新型コロナだったというケースだってあります。

ちなみに高山病でも微熱は出るので意外と見分けにくかったりします。

✅ 高山病では出にくい呼吸器症状(咳・のどの痛み・鼻水)があれば風邪を疑います。

そして、やはり状況の確認は必要です。

季節(流行期)や直前に感染者との接触があれば可能性が高くなります。

【対処法】

風邪が治るのは早くても1-2日はかかります。

風邪薬を飲んで一時的に症状が緩和しても登山を続行すれば悪化する可能性が高いので原則下山をオススメします。

他の人にうつさないように注意も必要です。

一酸化炭素中毒

登山中の一酸化炭素(CO)中毒は侮れません。実際に死亡例も出ています。

基本的には密室空間での火器の使用が原因となりますし、同行者がいれば複数人が同時に発生します。

典型的には、「雨の日でテント内で食事を摂ったあとで頭痛がする・・・」と言うパターンですね。

一酸化炭素(CO)は無臭なので、CO中毒というワードを知らないと全く気づかず、そのままテント内で亡くなってしまうケースがあるのです。

こちらも状況から疑うことが大切です。

✅ 密室での火器の使用

✅ 同行者も同時に発生

【対処法】

酸素をたくさん取り込むことで、血液中の一酸化炭素がとれてきます。

病院であれば高濃度酸素吸入をしてもらいますが、山ではできないので、外に出てしっかりと深呼吸・口すぼめ呼吸をしましょう。

※一酸化炭素中毒はその場で一旦症状が改善しても、数日後に後遺症(記憶障害、性格変化、意識障害など)が出ることがあります。そのような場合には速やかに病院を受診しましょう。

体調不良の原因・病態を見分けるコツは「状況把握」

ここまで見てきたように、どんな原因・病態で体調不良になっているのか見分けるコツは「状況把握」です。

これらをきちんと把握すればなんとなく体調不良の原因がみえてきます。

医師の格言で「問診(病歴)で診断の8割は決まる」という格言があります。

僕ら医師は問診(病歴、状況確認)だけで頭の中ではほぼ診断は確定していて、診察や検査はその裏付けのためにやっているのです。

つまり、皆さんだって知識があれば医師が行うような診察も検査もしなくても大体分かるのです。

この大体分かると言うのがポイントです。

正確に分からなくてもいいのです。

山中での対応:山中で正確に病態を見分けるのは困難

✅登山者向け「高山病と体調不良フローチャート」

✅“高山病っぽいけど違う”よくある病態と見分け方

これらを活用してもらえれば、

命の危険があるのかどうかはわかりますが、山の中で原因・病態まで正確に把握するのは限界があります。

語弊を恐れずに言えば「よくわからん」ということもあります。

でも大丈夫です。

本当に大切なのは、

⭕️STEP1:命の危険があるのかどうかを適切に判断する

⭕️STEP2:ある程度でいいので病態を推定する

この2点です。

「命の危険がある」のであれば、すぐに救助要請です。

おそらくそのときには自力下山という選択肢はとれないでしょう。

あとは救助が来るまでの間にいかに命を繋ぐかになります。

命を繋ぐためにはやはり病態・原因の推測は大切です。

「命の危険はとりあえずない」のであれば、慌てることはありません。

でも、低体温症なのか、低血糖なのか、脱水なのか・・・

原因が分からないとどうしようもないのかと言えばそんなことはありません。

そして、多くの体調不良に陥っている登山者は単独の病態ではなく、病態が重複しています。

✔️低血糖+脱水

✔️脱水+高山病

など・・・

つまり、

詳細に原因を特定する必要はなく、

疑わしい原因・病態をすべて潰していくつもりで対応すればいいのです。

多くの場合には、これだけで1〜2時間経過を見て改善します。

それでも全く改善がなければ、無理に行動を続けず下山や救助要請を検討しましょう。

じゃあ、病態を見分ける必要なんてないじゃん

と思うかもしれませんが、そうではありません。

などいくつか「やってはいけない逆の処置」もあります。

完璧ではなくてもある程度病態を推定して対処することで、救助者自身も自信をもって対処できますし、実際に回復する可能性も高くなります。

「自分がどういう意図で何をしているのか分かっている」というのが大事なのです。

おまけコーナー:よくある誤解「SpO₂で高山病を診断できる?」

高山病ならSpO2が下がるはずだから、パルスオキシメーターで診断した方が確実じゃないの?

冒頭でも触れたように「パルスオキシメータを使っても高山病は診断できません」

確かに高山病ではSpO2は低めになる傾向はありますが、

❌ SpO2が低いから高山病

❌ SpO2が低くないから高山病ではない

とは言いきれないのです。

なぜでしょうか?

A:高所ではSpO2の値は非常に個人差が大きいためです。

(詳細は「高所での酸素飽和度の正常値は?」の記事をご参照下さい)

✔️ SpO2と急性高山病は相関しない

Netzer NC et al. Front Physiol 2017; 8: 81.

✔️ 急性高山病の診断基準(Lake Louise Score)にSpO2は含まれていない。

Robert CR et al. High Alt Med Biol. 2018; 19(1):4–6.

✔️ SpO₂の低下は診断に使うべきではない。急性高山病は臨床症状によって診断されるべきである。

Luks AM, et al. Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness: 2019 Update.

上記のように様々な文献やガイドラインでもSpO2はあくまで参考所見となっています。

高地肺水腫(HAPE)の場合には、SpO2が過剰に低下して、口すぼめ呼吸をしても改善しないという特徴があるので、より参考にはなります。

(通常の高山病の場合には、口すぼめ呼吸をすれば数秒〜10秒ぐらいでSpO2は上がります)

「SpO₂はあくまで参考所見。診断は症状で行う。」

パルスオキシメータは僕ら山岳医にとっては山でも使える数少ない医療機器の1つなので大切な相棒ですが、それだけを根拠に「高山病だ/違う」と決めてはいけません。

まとめ

まとめです!

登山中に体調不良に見舞われることはめずらしくありません。

そんなときに自分の中で判断基準を持っておくことは重要です。

📝登山中の体調不良対応まとめ

登山は自然の中で自分の体と向き合うアクティビティです。

原因が何であれ、体調不良は放置すればドンドン悪化して、最悪「命を脅かす事態」になり得ます。

「ただの疲れ」「高山病のはず」と思い込むのではなく、できるだけ早期に介入することで、早期に回復します。

医療機関に簡単にアクセスできない山の中だからこそ、適切な判断基準を学んで、安全に楽しく自然を堪能しましょう!

以上です!最後まで閲覧いただきありがとうございました!

コメント