はじめに

こんにちは!市川です!

僕の自己紹介はコチラ

今日のテーマは「筋肉痛」です。

山から帰宅した翌朝、布団から起き上がろうとした瞬間に「うっ…!」と声が漏れる。

太ももにズキンと走る痛み、階段を降りるたびに足が笑うあの感覚──。

登山経験者なら一度は味わったことがあるでしょう😅

久しぶりの登山だと翌朝の筋肉痛が怖い・・・

筋肉痛は医学的には遅発性筋肉痛(Delayed Onset Muscle Soreness:DOMS)というらしいですが、僕も今回調べて初めて知ったので、知らなくても全く問題はありません😅

登山では多くの場合に太ももの前面の筋肉(大腿四頭筋)が筋肉痛になりますよね。

太ももの筋肉痛は多くの登山者が経験する登竜門だと思っている方も多いかもしれません。

しかし、もしあなたが登山翌日に筋肉痛になっていたとしたら、それは遭難予備軍といっても過言ではありません。

筋肉痛になるということは「登山中に筋肉が損傷している=筋力低下を来している」ということです。

警察庁による令和6年における山岳遭難の概況等によると、「遭難理由の37.6%が転倒、滑落」です。

これらの背景に足の筋力低下があることは想像に難くありません。

登山に伴う筋肉痛は医学的な知識と少しの準備でかなり予防できます。

今回は、山岳医として最新の研究と実体験をもとに、登山前・登山中・登山後の筋肉痛対策を解説します。

今回の記事を読んで実践してもらえれば、明日からあなたも筋肉痛知らずになれるかも⁉

ぜひ、最後まで閲覧して下さい!

筋肉痛のメカニズム

登山における脚の筋肉痛の原因は2つ

✔️伸張性収縮

✔️着地衝撃力

この2つが作用して翌朝に筋肉痛になるのです。

そもそも筋肉痛って何でしょうか?

身近すぎてあまり考えたことはないですよね。

筋肉痛とは、筋⾁に通常以上の負荷(特に伸張性収縮)を伴う運動後8時間ぐらいで出現し、24〜72時間後にピークを迎える筋肉の痛みです。

その原因は、筋肉が微細な損傷を繰り返すことで、その修復のための炎症による痛みとされています。

修復による痛みだから、遅発性筋肉痛(DOMS)というように、痛みが遅れてくるんですね。

特に登山では、下山時の伸張性収縮が大きな原因となります。

伸張性収縮とは、筋肉が引き延ばされながら力を発揮する動きを指します。

例えば階段を降りるときや、急坂で踏ん張るときの「ブレーキ動作」がこれに当たります。

本来は筋肉は短縮することで筋力を発揮します。

力こぶを作るときに腕を曲げますよね。

伸張性収縮という動作は筋肉本来の短縮性収縮に比べて筋線維にかかる負担が大きく、微細な損傷を生じやすいのです。

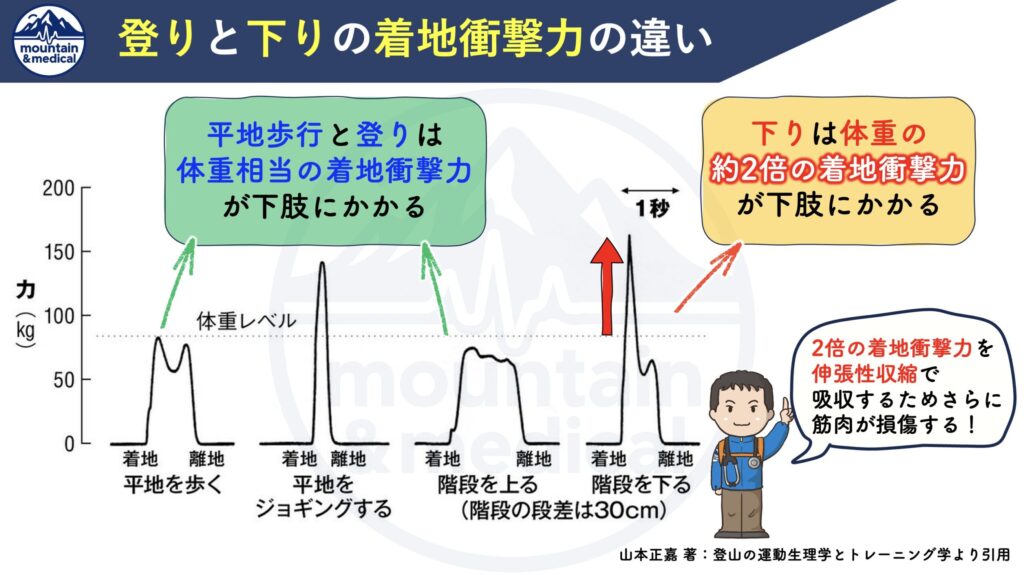

下りでは体重の約2倍の着地衝撃力が下肢にかかる

筋肉痛のもう1つのポイントが着地衝撃力でしたね。

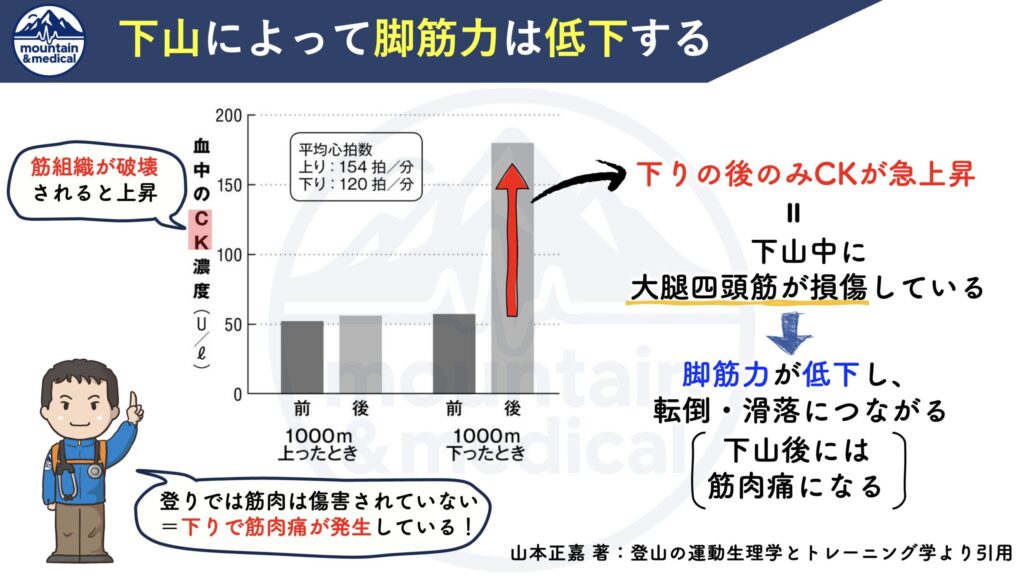

損傷した筋肉は一時的に筋力が低下するため、下山後半では着地衝撃力を吸収しにくくなり(筋力でブレーキをかけづらくなり)、さらに損傷が広がるという悪循環に陥ります。

ここまでややこしくいろいろと話してきましたが、端的に言えば

下山によって脚筋力は低下する=筋肉痛が発生する

ということです。

遭難の8割が下山で起こるといわれる所以の1つは下山時の筋力低下ですね。

オススメ図書

余談ですが、今回の記事では山本正嘉先生が書かれた「登山の運動生理学とトレーニング学」という本がよく出てきます。

過去記事でも引用させていただいてます。

この本は、登山の体力づくりについて、科学的根拠に基づくトレーニング法をわかりやすく解説してくれる一冊です。

著者の山本正嘉先生自身も登山家で、長年にわたり登山者の体力測定・トレーニング指導を行ってきた登山運動生理学の第一人者です。

本書では、

「登山のための科学的トレーニングの決定版」ともいえる内容で、初心者からアルパイン志向のベテランまで万人にお勧めできる役立つ情報が満載です。

僕自身も何度も愛読して、僕の登山運動生理学の基礎になっています。

興味がある方は是非以下のリンクから購入して下さい。

単行本だと「漬けもの石か⁉」ってくらい分厚いので(褒め言葉です😅)、Kindle版がオススメです。

スマホにいれておけば山小屋泊などで暇な時間にも読めますからね。

もちろん僕は単行本もKindleも両方持っています😊

それでは次の章から具体的に「筋肉痛対策」を解説していきます!

登山前の予防策

反復効果(RBE:Repeated Bout Effect)の活用

登山前に筋トレしておくのがベスト

正論過ぎて元も子もない対策ですね😅

そんなことは分かっているよ。

それができないから困ってるんじゃないか⁉

こんな声が聞こえてきそうです。

でも、もう少し読み進めて下さい。

希望がみえてきますから。

筋肉には面白い性質があります。

一度、伸張性収縮を経験すると、次の同じ動作では損傷が大幅に減るというものです。

これを反復効果:Repeated Bout Effect(RBE)と呼びます。

例えば、大腿四頭筋を使うスクワットや階段を降るような運動を一度やっておくと、その後は同じ動作である登山で筋肉痛が起きにくくなります。

しかも・・・、

チートじゃないですか?😅

要するにちょっと筋トレしておくだけで、けっこうな効果が数週間もつづくんです。

もちろん登山中が負荷が大きければ(重装備で長時間登山など)、軽い筋トレぐらいでは筋肉痛になるかもしれません。

でも、「登山中の負荷と同程度のトレーニングは筋肉痛予防という観点からは不要」ということです。

「これぐらいならやってみよう」という方もいるんじゃないでしょうか。

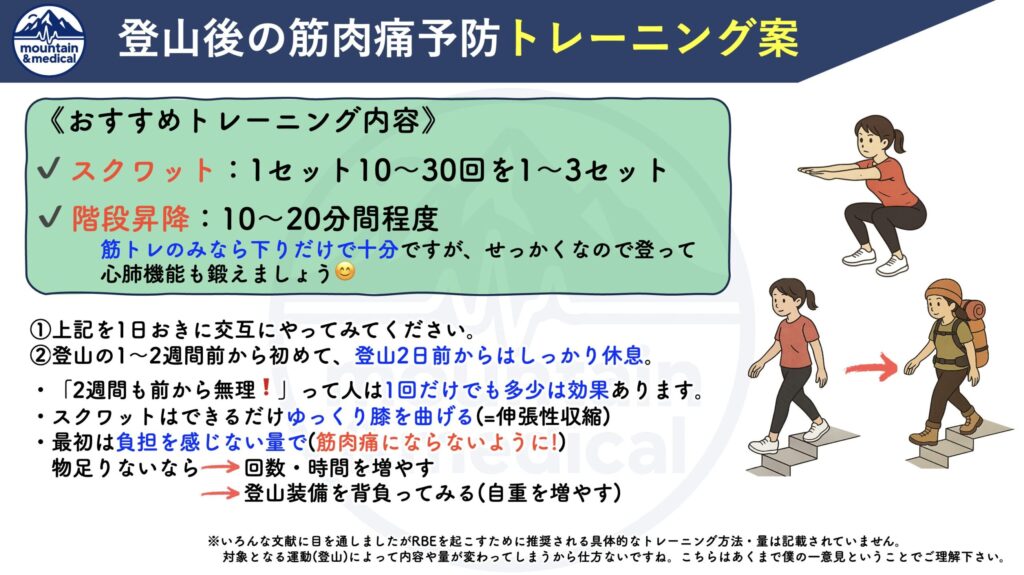

提案できる実践トレーニング方法

いろんな文献に目を通しましたがRBEを起こすために推奨される具体的なトレーニング方法・量は記載されていません。当然、対象となる運動(登山)によって量が変わってしまうから仕方ないですね😅

そうはいってもなんとなく指標がないと分からないと思うので、文献内に記載されている内容を参考に僕の経験を踏まえて、登山前の筋トレ実践法を提案します。

図にまとめるとこんな感じ👆です。

こちらを参考に、

無理のない範囲から実践してみて下さい。

(登山直前に筋肉痛になったら元も子もない・・・)

やっている内に慣れてきたら、

✔️徐々に回数や時間を増やす

✔️当日背負う予定の登山装備を背負ってトレーニングしてみる

なども試して下さい。

登山中にできる筋肉痛対策

登山中の筋肉痛対策は以下の2つ

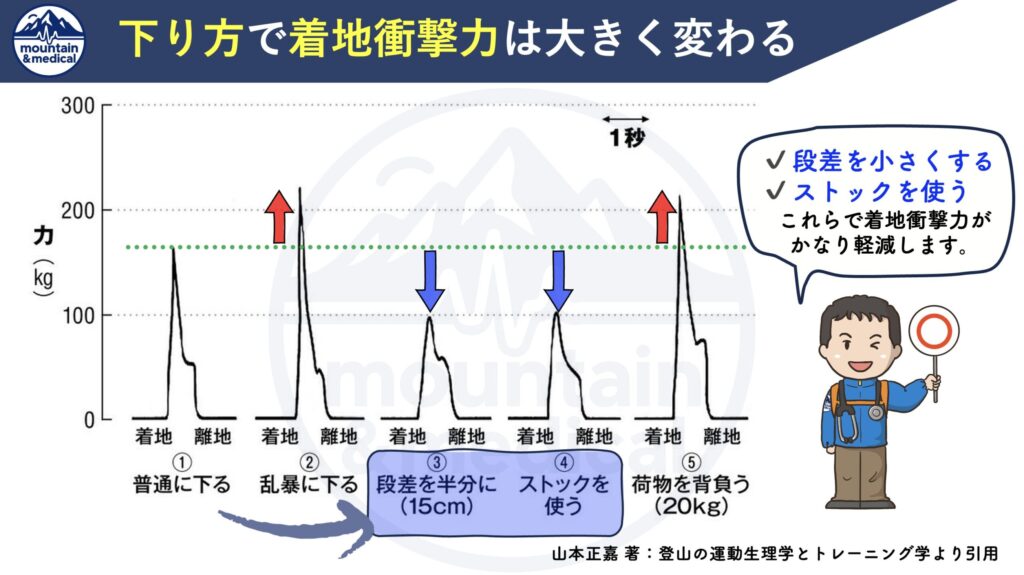

✔️ 下りの段差を小さくする

✔️ トレッキングポールを活用する

上図の通り、

✔️ 段差を小さくする

✔️ トレッキングポールを使う

だけでかなり着地衝撃力を減らして、大腿四頭筋(太ももの前面の筋肉)への負担を減らせます。

段差がなくてダラダラ下るような道では、歩幅を小さくするというのも≒段差を小さくするような効果があります。

ゆっくり下るでは足の筋力低下・筋肉痛は防げない

ゆっくり下ればいいんじゃない?

こう思う方もいるかもしれません。

登りの場合はそうですね。

登りの場合にはゆっくり登れば登るほど心肺機能への負担は軽減できます。

でも、下りではゆっくり下ろうとしても足の筋力低下・筋肉痛は防げません。

厳密に言えば「ゆっくり下るには筋力が必要」なのです。

登山慣れした人の下り方は軽やかですよね。

一方で、登山初心者の方はドスンドスンと一歩ずつやたら重たそうじゃないですか?

特に下りの終盤が近づけば近づくほど・・・

- 下りでは大腿四頭筋の伸張性収縮が繰り返される

- 大腿四頭筋が損傷する

- 筋力が低下するため、踏ん張れないのでより強い着地衝撃力がかかる

- さらに大腿四頭筋が損傷する

もともと大腿四頭筋の筋力がない人はゆっくりと足を降ろしたくても、踏ん張れないからついついドスン!と強い着地衝撃力をかけて降りてしまうのです。

1つ前の図でいうところの「乱暴に下る」となってしまいます。

1歩と1歩の間はすごく遅くなるので、ある意味ではゆっくり下っていますが、そうではなくて、1歩をゆっくり降ろすこと(熟練者のように軽やかに下ること)が重要なのです。

でも、そもそも筋力がないとこういう芸当はできないんですよね・・・。

登山後の対策・回復法

山を下りた後の行動でも筋肉痛を軽減したり、回復を早めることはできます。

実践している人も多いのではないでしょうか?

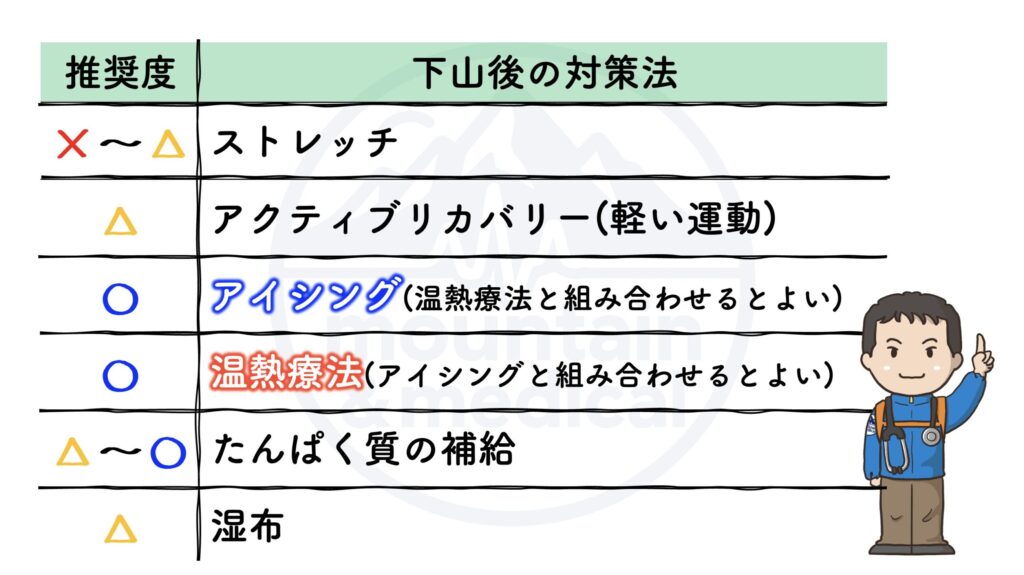

一般的に言われている下山後のリカバリー対策と推奨度は以下の通りです。

下山後のストレッチは意味がない⁉

おそらく多くの人がやっているであろう「ストレッチ」

僕もやってました😅

実は「ストレッチで筋肉痛が軽減したり、ケガ予防につながるエビデンスはない」んです。

そもそも筋肉痛は伸張性収縮による筋肉の微細損傷が原因

→さらに引き伸ばすことで筋損傷が悪化するリスクがあります。

実験的にも運動後にストレッチをすることで血中CK濃度(筋肉損傷のマーカー)が上昇することが示されています。

Nikos CA et al. Appl Physiol Nutr Metab. 2018 Aug;43(8):806-815.

少なくとも強い痛みを伴うようなストレッチは避けるべきです。

ストレッチは筋肉痛が和らいできた回復期に行いましょう。

アクティブリカバリー

アクティブリカバリーとは軽いウォーキングやジョグなど軽度の有酸素運動のことですね。

理論的にはアクティブリカバリーは、血流促進による代謝産物の除去と、筋内温度上昇による柔軟性向上を介して筋肉痛を軽減する可能性はありますが、近年のレビューでは有効性は示されていません。

Shuting Li, et al. Sports Med Open. 2024 May 16;10(1):55.

有害だというわけではないので、登山翌日に20〜30分ぐらいの軽いウォーキングやサイクリングはやってもいいと思います。

アイシング&温熱療法

アイシング&温熱療法は有効性が示されています。

ただし、タイミング、順番が大切です。

- 下山直後はアイシングで筋肉の炎症を抑える

1時間以内に実施して、10〜15分程度、冷水浴または氷パックで筋肉を冷却しましょう

(氷パックを同一部位に当て続けると凍傷になるので注意!)

- 冷却後 or 炎症ピークを過ぎた後(数時間後以降)に入浴などの温熱療法を加えると効果がアップ

血流促進による酸素・栄養供給増加と老廃物除去が促進が目的になります。

下山後に温泉に入るときには、汗を落とした後は「先に水風呂に入れ」ってことですね。

ただし、登山直後の長時間入浴は炎症を悪化させる可能性があるため注意が必要です。

栄養補給

下山後のリカバリーを支えるもう一つの要素として「栄養補給」があります。

「アミノ酸を補給して、筋肉の回復を促す」とよく聞きますね。

アミノ酸やたんぱく質の補給は直接的に筋肉痛予防や軽減には繋がりませんが、筋肉の回復を早める効果は期待できます。

過去のブログ「登山中のカロリー不足が招く3つの危機」でも解説しましたが、

かつてはアナボリックウィンドウという理論があり、「運動後30〜60分以内にタンパク質を摂取することで筋タンパク合成が最大限に高まる」という考え方がありましたが、今は否定的です。

運動後24時間内に十分なタンパク質(1.2~2.0g/kg/日)を数回に分けて摂取できていれば、筋タンパク合成はしっかり進む。

Schoenfeld BJ, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15:10

Thomas DT, et al. Med Sci Sports Exerc. 2016;48(3):543–568.

こちらの考え方が今は一般的で、「適切な量のたんぱく質を24時間以内に食べておけば大丈夫」というざっくりした感じになっています。

楽でいいですね😊

ちなみに、

アミノ酸の方がたんぱく質よりも吸収が早いから良いのでは?

こういう意見もありますが、

「運動後の筋回復に関しては、アミノ酸を摂る場合とたんぱく質食品やプロテインで摂る場合の両方が研究されていますが、現状ではどちらが優れているという決着はついていません」

これも「どっちでも良い」というでざっくりした感じが楽でいいですね😊

余談ですが念のため

アミノ酸・たんぱく質の関係を建築に例えると・・・

・アミノ酸は建築に使う個々の部材(木材・鉄骨・ネジ・釘など)

・たんぱく質は部材が組み合わさってできた壁や柱

・筋肉が建物

という感じになります。

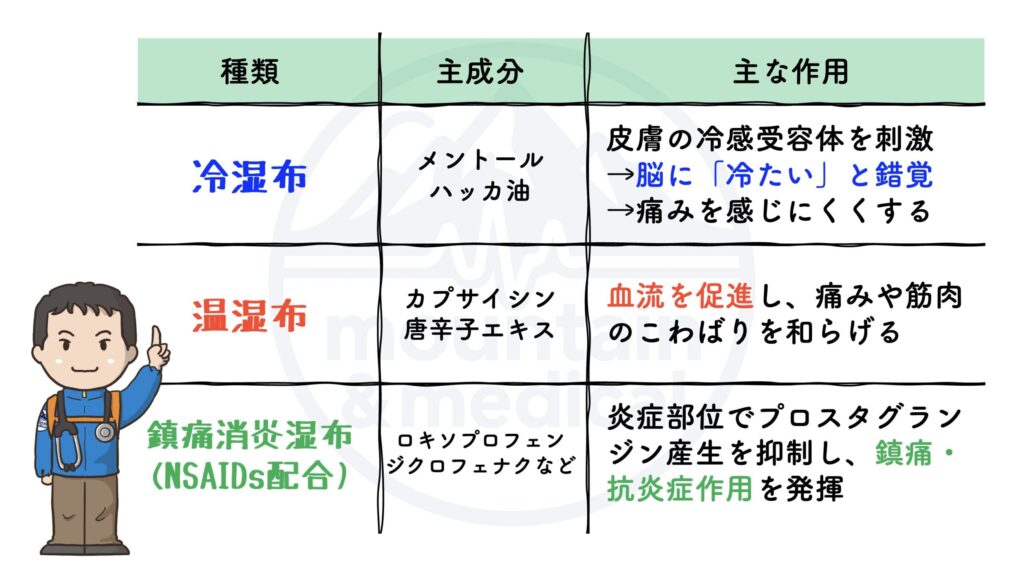

湿布は効果ある?

筋肉痛に湿布って効くんでしょうか?

結論:あまり効果はない

湿布は主に3種類あります。

その種類と特徴は以下の通りです。

冷湿布やNSAIDs湿布は

「プラセボ効果も含めて冷たい感じが痛みの緩和には効果がある」が「筋肉の修復速度は変わらない」という報告がほとんどです。

温湿布については温熱療法と同様で、

✔️急性期(下山直後の炎症期)には使用しない方がいい

✔️回復期(数時間以降)であれば、血流促進効果でこわばりの軽減が期待できるが効果は限定的

という感じです。

いずれにしても害はないし、痛みが和らぐ感じもしますのであるなら使ってもかまいません。

わざわざ買ってまで使うかというと微妙ですね。

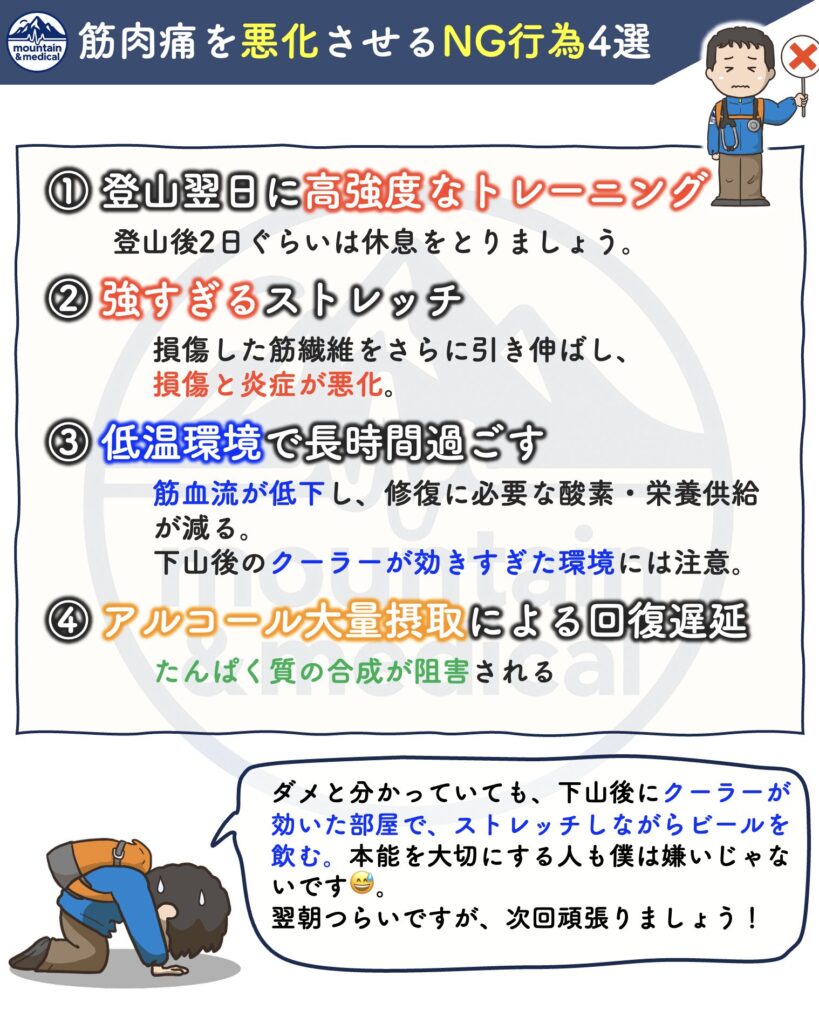

おまけ:筋肉痛を悪化させるNG行為4選

下山さえしてしまえば所詮は筋肉痛・・・

いつかは治りますので、絶対にNGというわけではないですが、参考までに😅

下山後に温泉で汗を流して、クーラーが効いた部屋で、ストレッチしながらビールを飲む

こういう本能を大切にする人も僕は嫌いじゃないです😊

まとめ

まとめです!

筋肉痛は「登山につきもの」ではなく、知識と工夫次第でかなり軽減できる病態です。

そして、「登山翌日に筋肉痛になった」ということは「登山中に足の筋力が低下していた」という証拠でもあります。

冒頭でも解説したとおり「筋肉痛≒遭難予備軍」と心得て、次回からは筋肉痛にならないようにしっかり対策しましょう!

一番大切なのは「登山前の筋トレ」ですね。

そして、

幸せな翌朝を迎えましょう!

以上です!最後まで閲覧にいただきありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (4件)

わかりやすく、頭が整理された感覚がありました!タンパク質とアミノ酸も!

ありがとうございました!

久保さん

閲覧&コメントありがとうございました。

コメントもらえると読んでもらえてるんだなぁと思って執筆の励みになります😊

引き続きよろしくお願いします。

今回も長年のテーマの筋肉痛と前回の冠攣縮性狭心症も興味深く拝読させて頂きました。

そして山本先生の「漬け物石か!?」も

持っています(笑

山本先生の著書に、月1回2000m~3000m級の山に行くより、600m程度の低山に毎週登る方がトレーニングになる。と言った事が書かれてあり、その頃の私は目からウロコでした。

累積標高と毎週登る事が登山の身体作りに適している。との理由だったかと記憶しています。

丁度私のホームマウンテンが標高600mだったので、毎週せっせと通いました。結果確かに筋肉痛にはなりにくく心肺機能も向上し、余力がついたと実感しました。

高負荷じゃなくても日常の中で出来る事

は本当に沢山ありますね。

私の筋肉痛予防は事前に低山になるべく登る。それが出来なければ低負荷トレーニングで回数こなす。会社の昼休みにスクワットとか(笑

下山後はアミノバイタルゴールドを流し込みひたすらアイシングと焼き肉を食す!です(笑)

遠藤さん

コメントありがとうございます。

「私のホームマウンテンが標高600mだったので、毎週せっせと通いました。」

→いいですね。やはり、何事もコツコツ積み上げるのが大切ですね。

山本先生の著書は本当に名著だと思うので、是非皆さんに読んでほしいですね。

下山後は肉食べたくなりますよね😁。分かります。