はじめに

こんにちは!市川です!

僕の自己紹介はコチラ

今日のテーマは「低体温症の初期症状とは?」です。

山岳診療活動をしていると低体温症の方の多くが「自分が低体温症と気づいていない方が多い」と感じます」。

今日のテーマは「低体温症の初期症状とは?」です。

山岳診療活動をしていると、低体温症の方の多くが「自分が低体温症であると認識できていない」と感じます。

登山は天候による気温変化が激しく、気象条件によっては真夏であっても低体温症が発生することがあります。

実際、2025年8月7日には北アルプス・白馬岳で低体温症による死亡事故が発生しました。

秋山登山は紅葉が見頃で空気も澄んで気温も高すぎず快適に登れるシーズンですが、一方で秋雨で体が濡れると一気に体温を奪われ、低体温症のハイリスクシーズンでもあります。

山岳遭難死因の第2位が低体温症です。

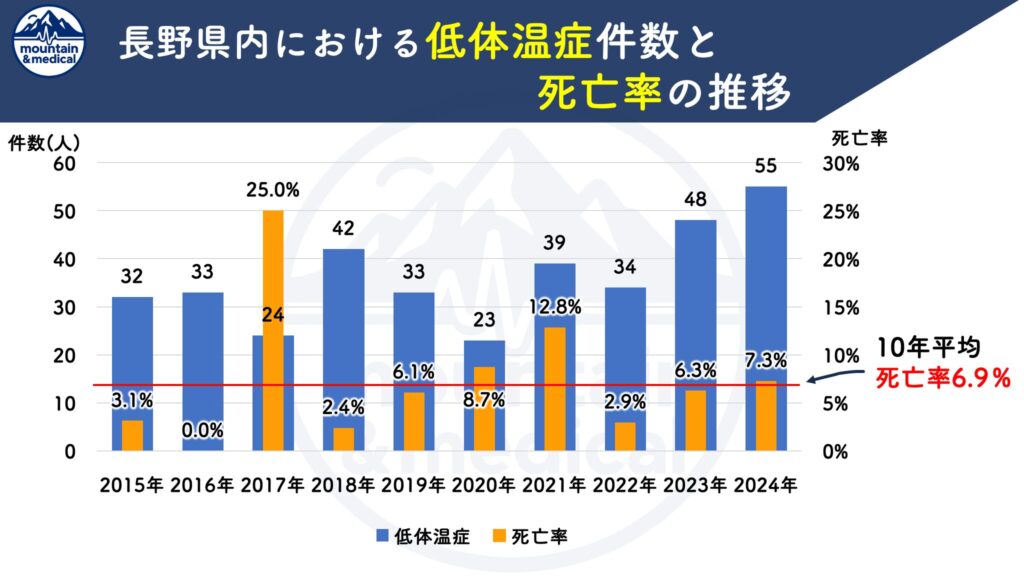

上記は長野県内における低体温症の発生件数と死亡率を示しています。

救助隊が動いたものだけを扱っていますので、実際の発生件数はもっと多いと推測されます。

低体温症は他の遭難と異なり、同時に多数の人に発生し、時として多くの命を奪うことになるのが最も厄介なところです。

2009年のトムラウシの大量遭難などは典型的ですね。

この事例でも紹介されていますが、低体温症で亡くなった方の中には防寒着を持っていたにもかかわらず着ていなかった方もいることが指摘されています。

低体温症になると意識がおかしくなると言うからそのせいなのかな?

確かにその可能性もありますが・・・、

実は低体温症の方の多くが「自分が低体温症だと認識できていない」ことが問題です。

低体温って寒いし震えるでしょ。

気づかないなんてことあるのかな?

実は「震えない」低体温症は意外と多いです。

低体温症の初期症状は「運動障害」です。

今回の記事では、

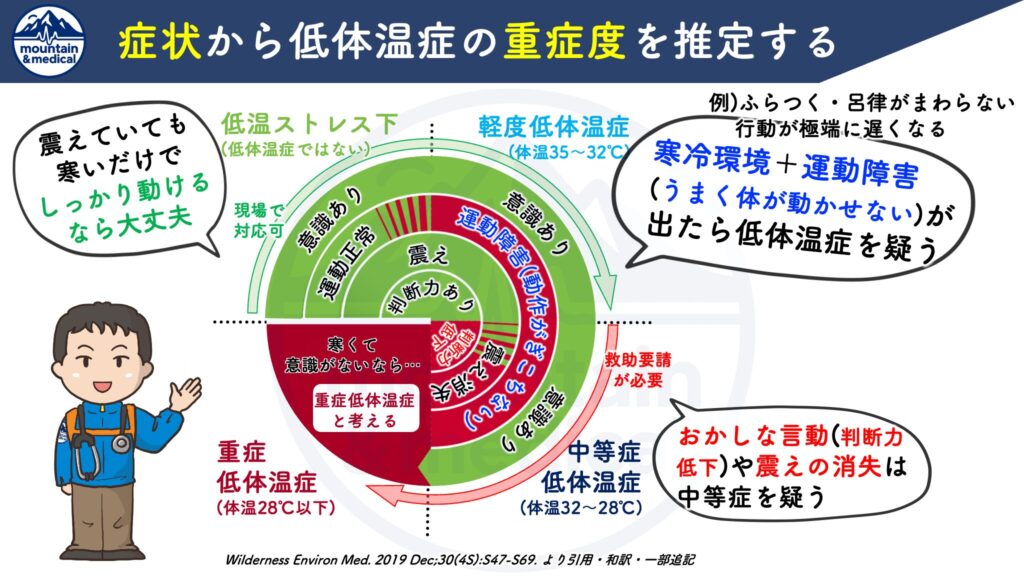

上記に関して、Wilderness medical society(WMS)が推奨している「Cold Card」をもとに解説します!

低体温症は命に直結する山の病気です。

「初期サインに気づけるかどうか」で生死が分かれます。

初期段階で低体温症と認識して対処すれば、山中であっても回復可能ですが、気づかぬうちに中等症まで進行してしまうと、もはや自力ではどうすることもできません。

適切な知識を身につけて、いち早く低体温症を疑いましょう!

白馬岳での低体温症死亡事故(2025年8月)

【SBC信越放送】

北アルプス白馬岳で7日、低体温症と見られる症状で意識不明となっていた男性が9日朝、県警のヘリで救助されましたが、死亡が確認されました。

死亡したのは78歳の男性です。

警察によりますと、男性は7日、北アルプス白馬岳の山頂付近で低体温症とみられる症状で動けなくなり近くの山小屋に運ばれました。

8日は山頂付近の天候が悪かったため救助することができず、警察が9日朝からヘリコプターで向かい、午前6時すぎに男性を救助しましたが死亡が確認されました。

今年の8月は猛暑で長野県内でも連日35℃を超える猛暑日が続いていました。

そんななかでも一時の気候の変化で上記のような悲しい事故がおきてしまいます。

ニュース記事をまとめると、以下のような状況であったようです。

- 8名パーティーが7日に蓮華温泉から入山。

- 3名が先に山小屋(白馬山荘?)へ到着。

- 残り5名のうち3名が白馬岳の山頂付近で行動不能。

- 同行者2名が山小屋を通じて午後6時25分頃に救助要請。

- 低体温症で行動不能となった3名は山小屋に収容。

- 当時は一時的に弱い冬型の気圧配置となり、北アルプスの稜線では気温10℃以下と急速に冷えて、風速20m以上の暴風雨であった。

- 翌8日は悪天候で救助できず、翌々日9日にヘリで山小屋に向かい、午前6時過ぎに収容されたが死亡が確認された。

どういうルートをたどったのかは不明ですが、

蓮華温泉から白馬大池経由で白馬岳を越えて白馬山荘に向かうのが一般的だと思います。

その場合の標準コースタイムは6時間30分です。

出発時間もわかりませんが、救助要請があった時刻が午後6時25分ということを考えると、かなり行動が遅くなり長時間にわたって登山していたことが想像されます。

白馬大池まではいいとして、船越ノ頭を超えたあたりからはおそらくかなりの風雨にさらされたのではないでしょうか?

長時間行動での体力低下+稜線での風雨で低体温症になってしまった思われます。

詳細な情報がないので、あくまで想像になってしまいますが、

もともと体力がなくて長時間行動になってしまった可能性もありますが、

低体温症のせいで行動時間が極端に長くなってしまった可能性もあります。

この事故はどうすれば防げたのか?

上記は全て重要ですが、

僕が最も大切だと考えているのは、「低体温症は初期症状の段階で気づき、対応する必要があった」ということです。

体力も装備も天候判断もすべて大切です。

でも仮にこれらを兼ね備えていたとしても、低体温症に気がつけなければ対応できずに行動不能に至ってしまいます。

予定通りに行動できていない ≒ 低体温症の可能性

に気がつくことが最も大切ではないでしょうか?

登山中の低体温症はどのように死に至るのか?

低体温症の病態を解説

低体温症とは、「熱産生」と「熱放散」のバランスが崩れることです。

✔️疲労・カロリー不足で熱産生↓

✔️濡れ・風・低温で熱放散↑

低体温症になると、以下のような状態になります。

中でも多くの死亡原因となるのが心室細動など致死的不整脈です。

心室細動って何だろうという方は以下の過去記事を是非読んでください!

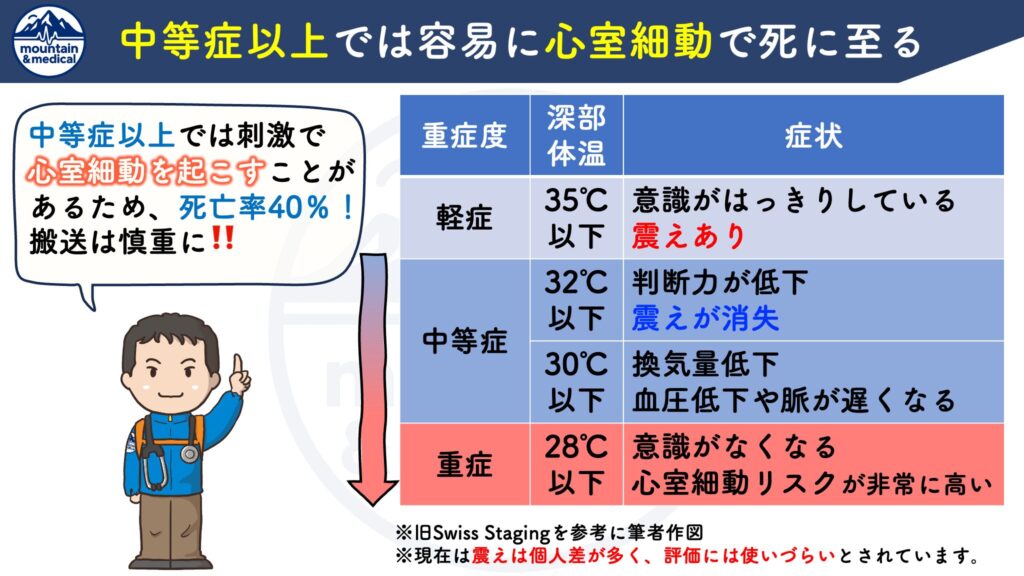

中等度以上の低体温症では心室細動を起こしやすい

上図に示したとおり、低体温症は中等症以上になると心臓の電気活動の不安定性が悪化するため、ちょっとした刺激で心室細動を発症して死に至ります。

一般的に野外での中等症以上の低体温症の死亡率は30〜40%程度とされています。

ちょっとした刺激というのは、

「座らせるなど体幹を垂直にする」

ことを含むため、搬送や体位変換にも要注意です。

中等症ではすでに判断力が低下していますし、体を起こすことさえリスクになるため、登山者が自助・共助できる範疇を超えています。

つまり、

軽症の段階で自分もしくは同行者は低体温症だと認識する必要があります。

低体温症の初期症状は「運動障害」

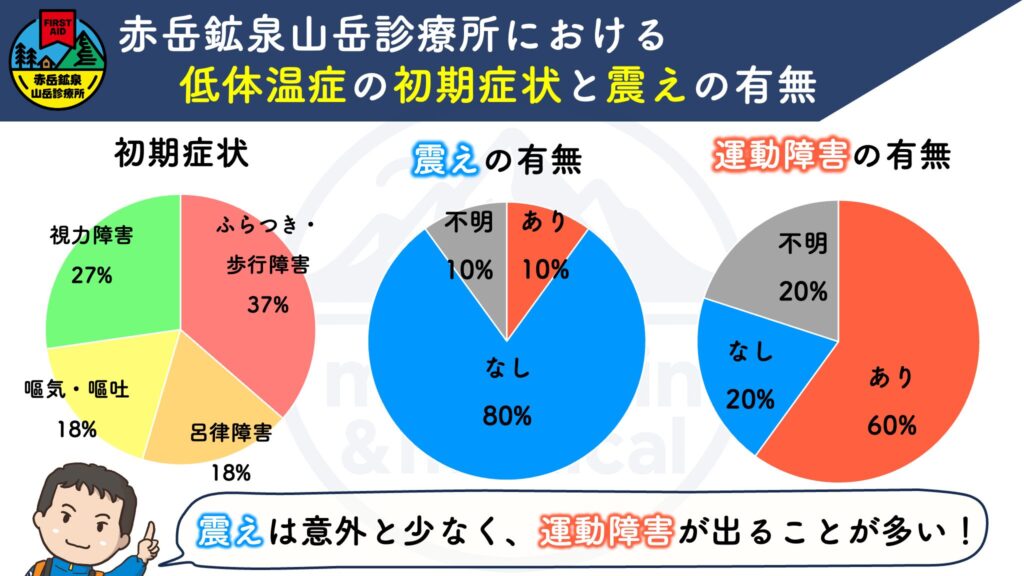

多くの人が「低体温症=震え」と思っていますが、実は震えが出ないケースも多く報告されています。

赤岳鉱泉山岳診療所の事例でも、「震えがなかった症例は80%」にのぼります。

2021年度〜2024年度までの赤岳鉱泉山岳診療所における低体温症のまとめが以下になります。

低体温症といえば「震える」と思っている方は多いのではないでしょうか?

意外と震えが出る方は多くありません。

低体温症の初期症状は、

「運動障害≒動作がぎこちなくなる」とされています。

WMS低体温症ガイドライン2019. Wilderness Environ Med. 2019 Dec;30(4S):S47-S69.

山岳診療所を受診した方の多くも運動障害を伴っており、自分が低体温症とは認識していないケースが多いです。

受診者のほとんどが保温・加温・カロリー摂取を促して山小屋で温まることで、数時間後には元気に回復します。

救助者が使う「RSS:改訂版Swiss System」とは?

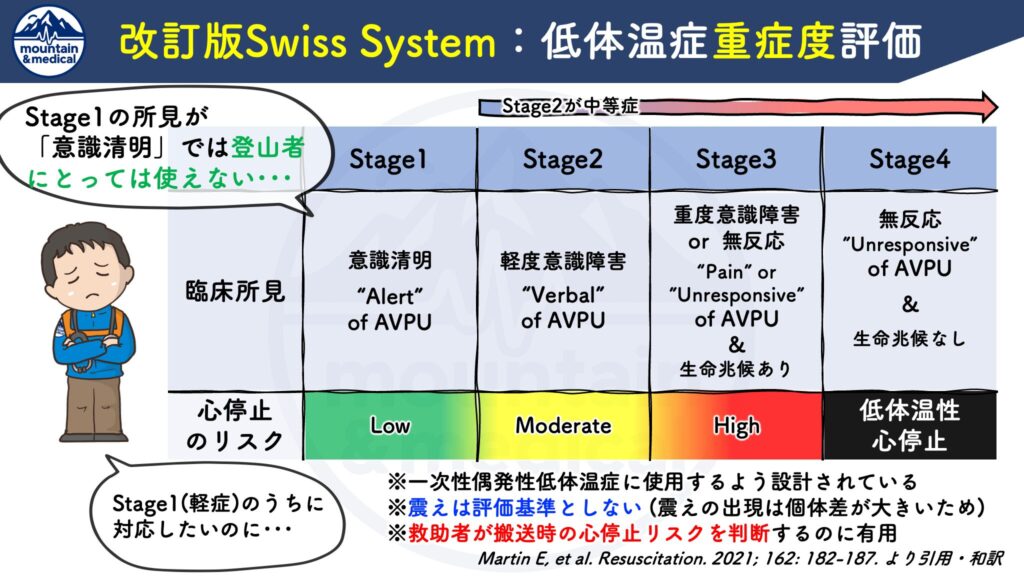

現在、低体温症の重症度分類は2021年にICAR Medcom(国際山岳救助連盟 医療部会)で発表されたRevised Swiss System (RSS) が用いられています。

- AVPUスケールで意識レベルを評価

Alert:意識清明

Verval:声かけに反応あり

Pain:痛み刺激に反応あり

Unresponsive:刺激に全く反応なし - Stage2以降は心停止リスクを意識

- AVPUで簡便に心停止リスクが分かるので、救助・搬送の判断に有用

RSSは上記のような特徴があり、「搬送時の心停止リスク」という救助者視点のツールになっています。

AVPUは簡便でいいのですが、簡便すぎて悪く言えば大雑把…😅

本来、自己回復が可能なStage1の評価が「意識清明」では評価になっておらず、登山者が自分自身や仲間の初期症状に気づくためには不十分といえます。

登山者に役立つCold Card

そこで登山者にこそ知っておいてほしいのが、Wilderness Medical Society 低体温症ガイドライン2019で提示された「Cold Card」です。

2019年に発表されているため、RSS(2021年発表)ではなく、旧Swiss Staging(1990年代)を元に作成されていますが、僕としては登山者に使ってもらうなら、旧式のこちらをオススメします。

Cold Cardの特徴

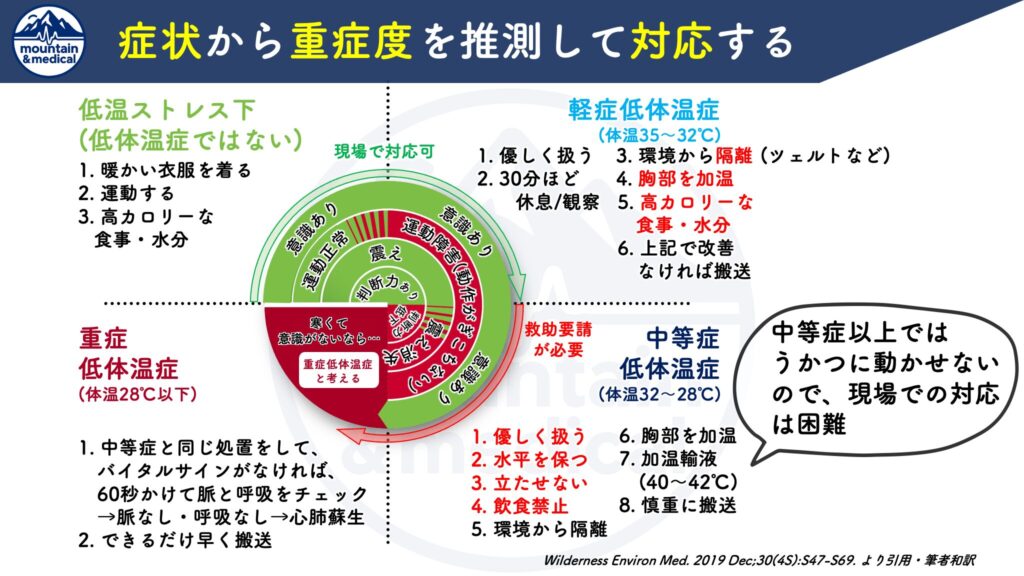

Cold Cardでの低体温症対応

さらに各ステージごとの対応方法も整理されています。

低温ストレスもしくは軽症低体温症であれば、野外現場で対応することで十分回復できる可能性があります」。

そして、自分もしくは同行者が低体温症かもしれない・・・と疑う根拠になるのは、

「運動障害≒動作がぎこちない」です。

寒冷環境下でこれらの運動障害を認めた場合には低体温症を疑いましょう!

登山者が取るべきアクション

もし自分や仲間に「運動障害」を認めたら、それは低体温症の始まりと考え、即座に対応しましょう。

具体的なアクション

- 野外からの隔離(防風・防水)

- 野外で風雨にさらされるとドンドン消耗します。

- ツェルトをかぶってまずは雨風を凌ぎましょう。

- 風雨から逃れるだけでも冷静な対応ができるようになります。

- その上で2.〜4.の対応をして下さい。

LIFESYSTEMSのUltralight Survival Shelter 2はツェルトよりも簡便に風雨から身を守れるのでオススメです!(Ultralight Survival Shelter 2の説明動画)

安いものもありますが、旧型で収納サイズ・重量が全然違うのでご注意下さい。

上記リンクは2018年発売の新型です。

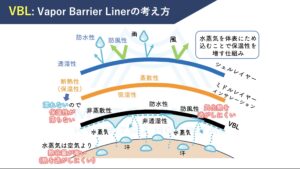

- 濡れた衣服を着替えるorVBLを活用

- テントや山小屋などのシェルターで隔離できたら着替えましょう。

- 行動中・ツェルト内では着替えても、すぐ濡れるので、VBL(ベイパーバリアライナー)の活用が有効です。

具体的にはアルミシートを体幹に巻くことでVBL+輻射熱が期待できます。

- 栄養補給・飲み物

- 糖分を含む行動食や飲料で体内から発熱をサポート。

- カロリーを補給すれば約10%が熱産生に利用される。

- 残り90%も運動を継続するエネルギー源になる

→運動は熱産生の最も重要な要素

- 状況によっては下山・撤退を判断

- 想定外の悪天候であれば、まだ動けるうちに下山を決断するのが生死を分けます!

VBL(ベイパーバリアライナー)って何?という方は以下の過去記事を是非ご一読下さい!

濡れを維持することで保温するという逆転の発想です。

まとめ

まとめです!

「低体温症の初期症状 ≠ 震え」

「低体温症の初期症状 = 運動障害」

をぜひ覚えておいてください。

2025年時点で最新の低体温症の重症度分類であるRSSは救助者視点では有用ですが、登山者の自助・共助を考えるとあまりに簡便すぎて使えません。

登山者視点ではCold Cardが有用です。

「運動障害という初期サインに気づいて、軽症のうちに対応する」ことが命を守ることに繋がります。

多くの場合、山中で低体温症になるのは悪天候が原因です。

「悪天候の中でどのように低体温症から回復させるか?」

そういう視点での知識・準備・装備が必要です。

- 野外環境(風雨)からの隔離

- VBLを利用した保温(野外での着替えは非現実的)

- 十分なカロリー摂取

- 撤退判断

起点になるのは①風雨からの隔離です。

暴風雨のなかでは①なくして、②③④はできません。

Ultralight Survival Shelter 2は非常に簡単に風雨から隔離ができるのでオススメです。

ホントにつらいとき、手間がかかる方法を人間は嫌います。

「いつでも簡便に風雨から隔離できる」というのは非常に重要です。

ぜひ、いつ・どんな山でもザックに忍ばせておいてください。

(山岳医療救助機構からDKシェルターという同様の製品が出ており、こちらもオススメです。)

ぜひ知識と装備を備えて、秋山登山を満喫して下さい!

最後まで閲覧していただき、ありがとうございました!

余談

ヤマケイ文庫:トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか

2009年7月16日、北海道のトムラウシ山で15人のツアー登山パーティのうち8人が死亡するという夏山登山史上最悪の遭難事故が起きました。

こちらの書籍は生存したガイド、ツアー客からの詳細な証言をまとめて、「気象遭難」、「低体温症」、「運動生理学」それぞれの分野の専門家が執筆している名著ですので、是非ご一読下さい。

コメント