はじめに

こんにちは!市川です!

僕の自己紹介はコチラ

今日のブログテーマは「アナフィラキシーの新しい味方!ネフィー®点鼻薬」についてです。

登山ではハチ刺されや食べ物によるアナフィラキシー発作が少なくありません。

特に8〜10月はスズメバチの攻撃性が最も高まる時期であることが知られています。

アナフィラキシーは数分で命に関わる事態になってしまうため、医療機関へのアクセスが悪い登山者にとって「いかに早くアドレナリンを投与できるか」が最大の鍵になります。

つまり、病院での治療<アドレナリン自己注射が重要になります。

これまで唯一のアドレナリン自己注射製剤として「エピペン®」が長年多くの命を救ってくれました。

しかし、

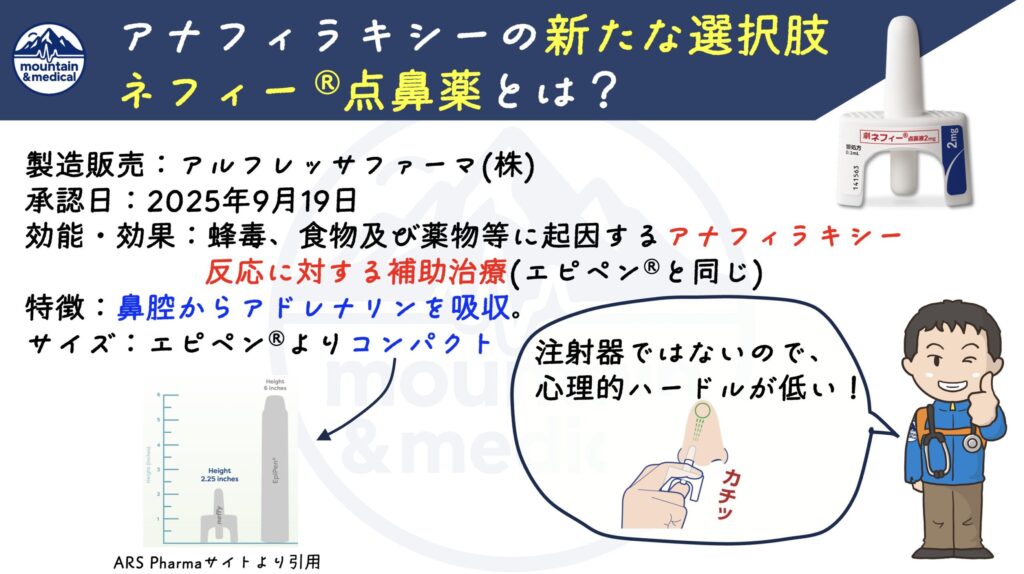

2025年9月に新たなアナフィラキシー自己治療の選択肢として

点鼻型アドレナリン製剤「ネフィー®点鼻薬」 が承認されました!

この記事では、

✔️ネフィー®点鼻薬の特徴

✔️エピペン®との違い

を整理して、登山者にとっての使い分けを考えます。

《注意》

ネフィー点鼻薬はまだ承認されたばかりで市場には出回っていません。

また、医師の処方が必要ですが、処方する医師も講習をうける必要があり、現時点では処方可能な医師も少ないと思われます。

そのような状況であり、エピペン®と比較するとエビデンスとしてはまだまだ蓄積されていないため、あくまで2025年10月時点の情報としてご理解下さい。

登山とアナフィラキシー 〜なぜ備えが必要か〜

登山中に多いアナフィラキシーの原因として、

✔️食物アレルギー

✔️食物依存性運動誘発アナフィラキシー

✔️ハチ刺され

が考えられます。

登山中の食物アレルギーについてはあまり気にしてない方も多いかもしれません。

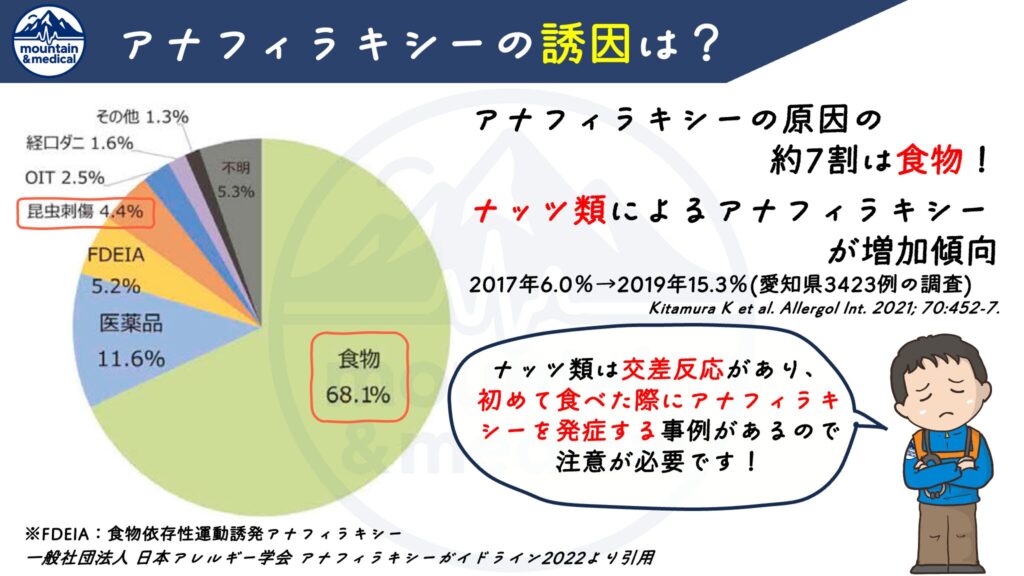

しかし、実際にはアナフィラキシー全体の7割を食べ物が占めています。

昆虫刺傷(大半はハチ)はわずか4.4%ですので、アナフィラキシー全体でみれば圧倒的に食べ物が原因で発症することが多いため注意が必要です。

Kitamura K et al. Allergol Int. 2021; 70:452-7.

特に近年は、ナッツ類によるアナフィラキシーが増加傾向であることも指摘されています。

食習慣の欧米化でナッツ入りスナックやトレイルミックスが普及したことが原因といわれていますが、登山でもトレイルミックスを導入している方は少なくないのではないでしょうか?

ナッツ類は初めて食べた際にもアナフィラキシーを発症することがあるので注意が必要です。

(通常のアナフィラキシーは2回目以降の曝露で発症するのが一般的です)

これはナッツ類に交差反応があるため、母乳や皮膚を介した環境曝露、あるいはナッツ同士の交差反応によって初回摂取でも重篤な反応が起こるケースが報告されています。

食物依存性運動誘発アナフィラキシーについては語り始めると長くなるので、今回は割愛します。

ごく簡単に説明すると「特定の食べ物を食べる+その後に運動する」の2つの条件がそろうとアナフィラキシーになってしまう病態です。

登山とも関係があるので、またいずれ別記事で取り扱えればと思います。

ハチ刺されについては、過去記事でも取り扱いました。

🐝ハチ刺傷の19.2%がアナフィラキシーを発症する

🐝5分以内にアナフィラキシーを発症することが多い

🐝アナフィラキシーから心停止までは15分

つまり、

「ハチに刺されると約2割の方がアナフィラキシーを発症し、その大半は20分後には心停止してしまう可能性が高い」と言うことです。

食物によるアナフィラキシーの場合にはもう少し猶予がありますが、それでも発症から30分でおよそ半数は心停止してしまうとされています。

当然、救助は待っていられません。

したがって、自己防衛の手段としてアドレナリン自己投与が必須になるのです。

これまでの第1選択 ー エピペン®の役割と限界

エピペンは長年、アナフィラキシーに対する唯一の自己投与手段でした。

そもそも「エピペン®とは何か?」という話をしておくと、

自己注射型のアドレナリン製剤です。

アナフィラキシーに対する国際的な標準治療は、

体重1kgあたり0.01mgのアドレナリンを筋肉内注射することです。

現時点でコレが最良の治療であることは長年のエビデンスの蓄積で確定しています。

しかし、前項で解説したとおりアナフィラキシーは発症から急激に進行するため、病院まで到着できない可能性が高い病態です。

さらには、アドレナリン投与までの時間が短いほど重症化が防げることがわかっており、発症後即時に投与することが望まれます。

そこで生まれたのがエピペン®です。

これまで長年にわたり世界のアナフィラキシー患者を多く救ってきた薬剤で、日本国内では唯一の自己投与可能な製剤でした。

ただし「注射への心理的抵抗」「使用方法の不慣れ」という課題は指摘されていました。

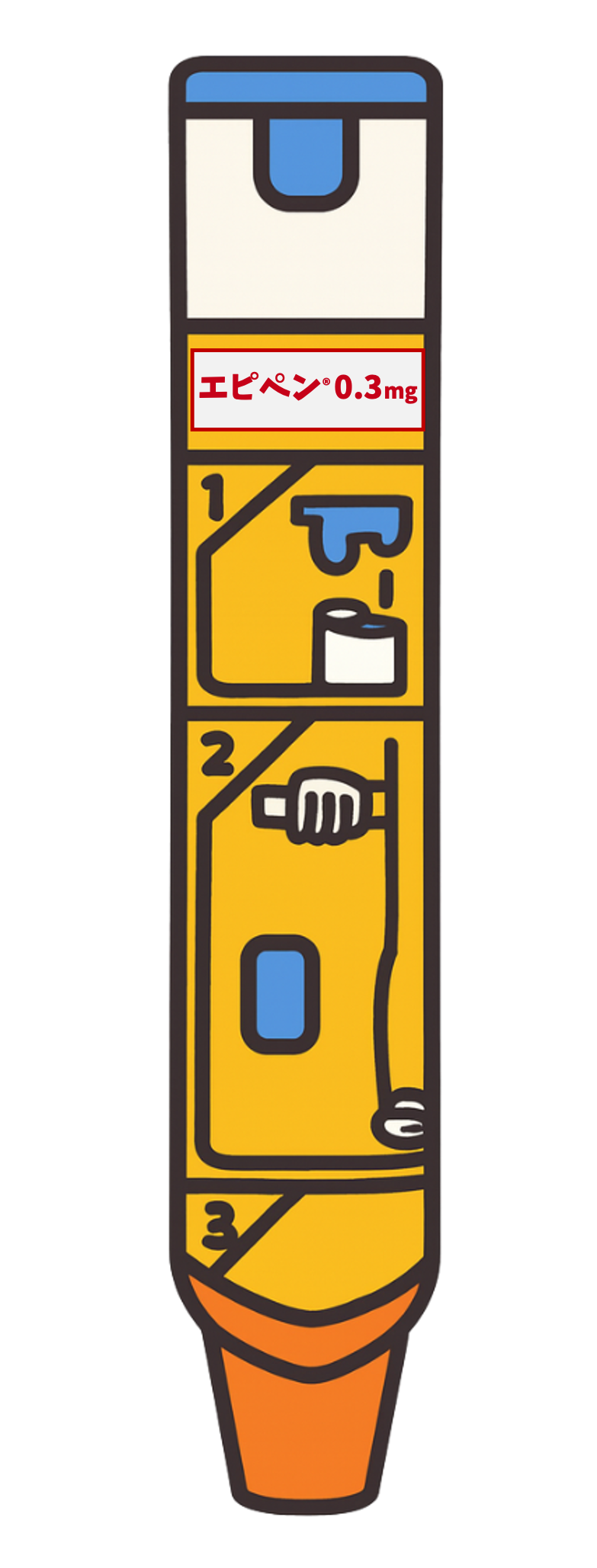

エピペン®の使用率はかなり低い

エピペン®処方歴がある屋外作業者(森林業者・電設業者など)1,220人を調査。

処方後にハチに刺された551人のうち、アナフィラキシーを起こした65人中エピペン使用は24人(36.9%)にとどまった。

Hirata H et al. Allergol Int. 2018; 67:153-55.

日本国内の大規模調査でも、院外でのエピペン®使用率は21.6%と報告

Sato S, et al. Allergol Int. 2023; 72: 437-443.

エピペンの処方率は徐々に上がっているものの、使用率に関しては決して高くはありません。

なぜでしょうか?

理由は5つぐらいあると考えています。

- そもそもエピペン®を携行していない

- アナフィラキシーと認識できていない

- 筋肉内注射という手技への不安・誤打の懸念

- 使い方が分からない

- ②③④を乗り越えて使ったけど、投与タイミングが遅い

①は本末転倒ですが、日常的に常に携行するというのは意外と難しいと思います。

アナフィラキシーなんてしょっちゅうなるもんでもないので、忘れた頃にやってくる・・・というやつですね。

気持ちは理解できます。

コレを解消するには気軽に持ち歩けるような工夫が必要ですね。

②については是非コチラの記事をご覧いただき、適切にアナフィラキシーと認識できるようになりましょう。

③④が一番の心理的ハードルですね。

処方された本人はもちろん練習キット含めて練習します。家族も同様です。

企業側も努力していて、注射には見えないような形になっています。

しかし、実際に筋肉内注射をしたことがある人は医師・看護師を除けばほとんどいないはずです。

自分もしくは他人に対して針を刺すという行為が心理的ハードルになってしまうのはやむを得ないのかなと思います。

新しい選択肢「ネフィー®点鼻薬」とは?

これまでアナフィラキシーに対して個人でできる治療薬はエピペン®が唯一の選択肢でしたが、ネフィー®点鼻薬が出現したことで新たな選択肢が生まれました。

一番の違いは投与方法:点鼻

という点です。

新薬だけど大丈夫?エピペン®と効果は同等?

確かに新薬ではありますが、中身は一緒です。

エピペン®もネフィー®点鼻薬も「アドレナリン」が入っています。

違いは投与方法のみですので、副作用なども基本的には同じになります。

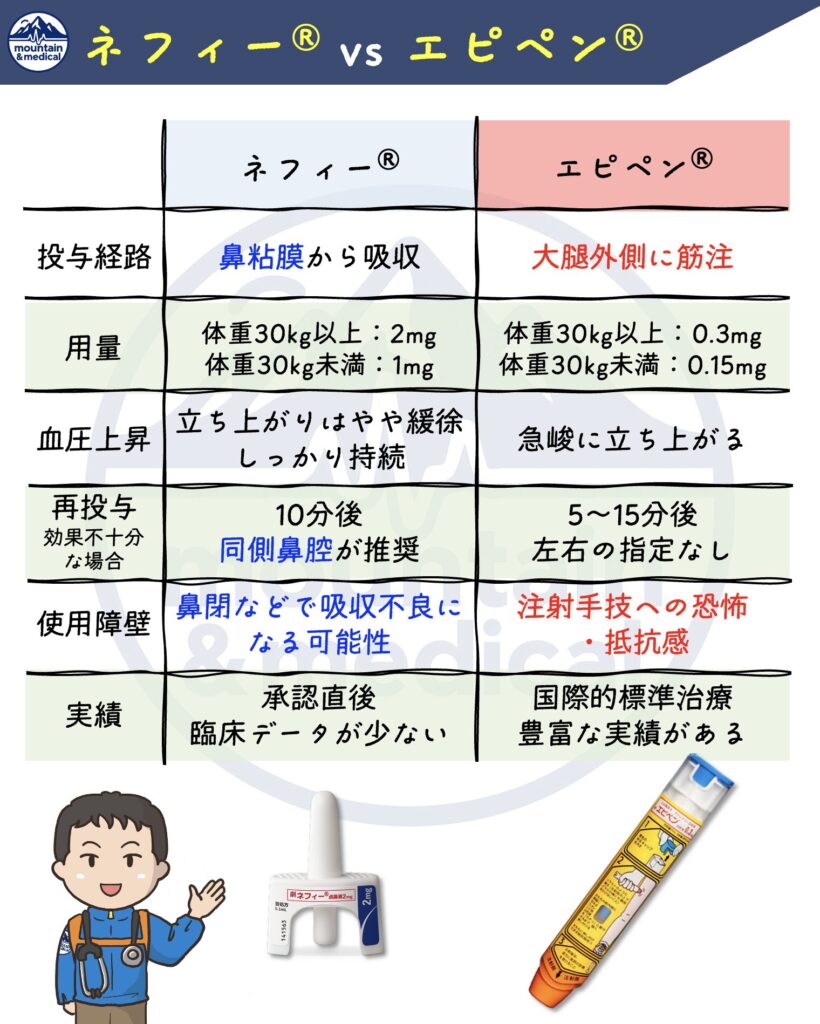

しかし、投与方法が違うため(厳密には量も違う)薬理効果の速度や程度には多少の違いがあります。

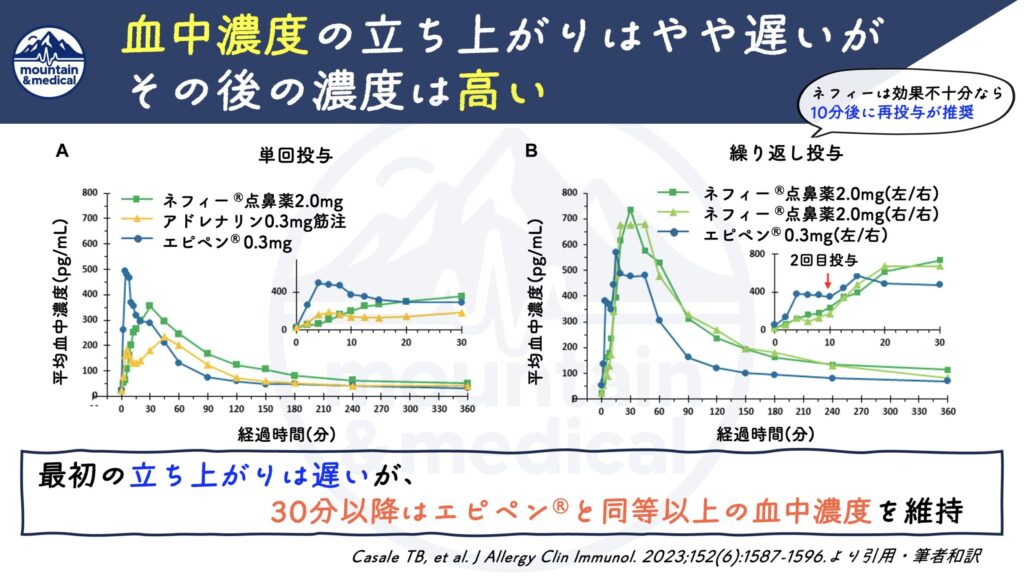

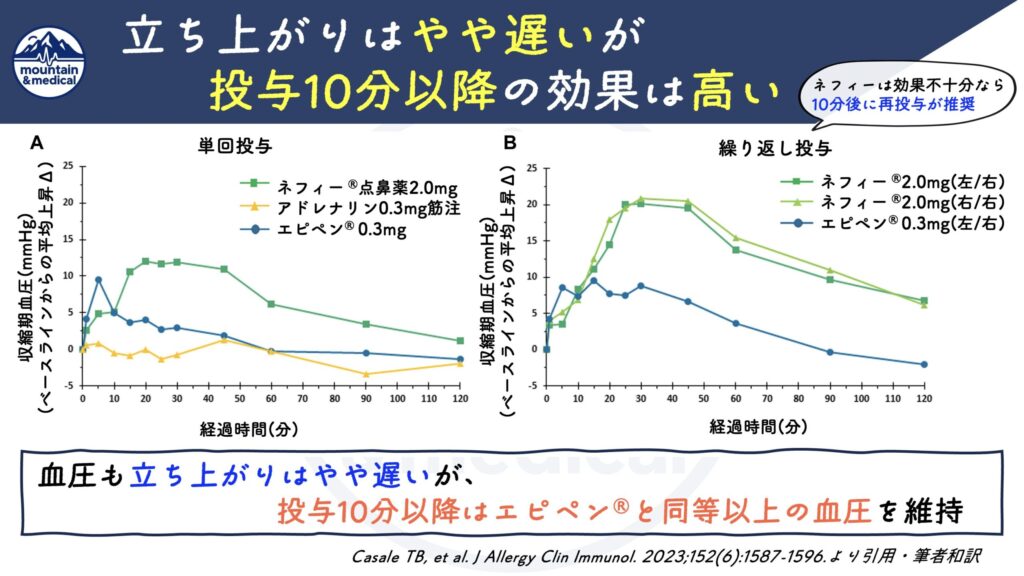

ネフィー®点鼻薬はエピペン®筋注と比べて立ち上がりはやや遅いがその後は血中濃度は高いという特徴があります。

では、実際の効果はどうか?

効果も同様ですね。

収縮期血圧でみた場合にも、ネフィー®点鼻薬は投与直後の立ち上がりはエピペン®よりもやや緩やかですが、投与10分以降は同等以上に血圧を維持しています。

注意点

ネフィー®点鼻薬の第3相試験は症例数が15例と極めて少数です。

同じアドレナリン製剤ではあるもの、新薬でもあるため、歴史があるエピペン®と比べると検証された研究が遙かに少ないので、エビデンスが確立しているとはまでは言えないところがあります。

ネフィー®点鼻薬とエピペン®、どう使い分けるべきか?

サイズ・携行性

ネフィー®のメリット・デメリット

心理的障壁が低い:注射をためらう人でも使いやすい。同行者でも介助しやすい。

簡便さ:ワンプッシュで投与でき、操作ミスのリスクが低い。

携帯性:サコッシュに外付けできるレベル

鼻の状態に左右される:鼻閉・鼻血・外傷があると吸収が落ちる。

エビデンスがまだ少ない:登山という低温・低湿・標高環境での実使用データがない。

他者使用のコンセンサスがない:現時点で保育士・教職員・救急救命士の方が、本人に代わって使用できるという見解は当局から通達されていない(エピペンは可能と通達あり)

(※他者使用のコンセンサスに関しては今後解消される見込みあり)

エピペン®のメリット・デメリット

実績:重症アナフィラキシー時に最も信頼できる自己投与手段

他者使用のコンセンサスが確立している:第3者であっても救命のために本人の代わりに使用することが可能と厚生労働省が見解を出している

心理的抵抗:刺すのをためらい使用が遅れることがある。

誤作動・誤使用リスク:反対向きに使ってしまい親指に刺さる事例がある

接種部位:肥満+冬山装備や厚着では大腿四頭筋まで針が届かない可能性がある(針の長さは14.7mm)

登山環境での実際的な使い分け(案)

登山環境での使い分けを考えてみました。

何度も言い訳しているように、まだ承認されたばかりで僕も使用したことがなく、臨床使用データも不十分なので、あくまで現時点での情報を元にしている点はご了承ください。

《重症アナフィラキシーの既往歴がある方》

・エピペン®をオススメ

・ネフィー®も補助的に併用はあり

理由:完全に循環動態が破綻した場合には鼻粘膜よりも大腿四頭筋の方が血流が維持されて吸収されやすい可能性があります。実際にエピペン®は超重症に対する使用実績もあるため安心。

《注射に抵抗がある人・小児》

・ネフィー®をオススメ

エピペン®も針が見えないような構造にするなど工夫はされていますが、やはり針への恐怖は拭えません。

ネフィー®であれば鼻腔へ投与するだけなので、先端恐怖症であっても問題ありません。

《高所・寒冷環境》

・エピペン®をオススメ

特殊な環境ではネフィー®の臨床実績の少なさによる不安が拭えません。

血流が不安定であったり、鼻汁などで鼻粘膜からの吸収がされにくい可能性もあります。

《肥満+寒冷環境》

・エピペン®とネフィー®の二刀流

寒冷環境でズボンが厚手の場合、それだけであれば通常はエピペンでもズボンの上から問題なく大腿四頭筋まで針先が届くはずですが、加えて肥満があると皮下脂肪内に投与されて効果不十分となる可能性があります。

ネフィー®であれば鼻腔への投与は簡単ですが、前述の通り鼻粘膜の状態も不安。

ちょっとずるい回答ですが、両方持っているほうが安心でしょう。

《使い分けまとめ》

ネフィー®は「使いやすさ」と「心理的バリアの低さ」という点では画期的です。

一方で、「新薬であるがゆえのエビデンス・実績の少なさ」に関してはエピペン®が勝ります。

信頼と実績のエピペン®ですね。

使えるのであればエピペン®で十分ですが、実際に使用率が低いというデータからは、使いやすくなったネフィー®にも大きな意味があります。

登山者にとって最適なのは、

👉 “エピペンを軸に、ネフィーを補助・予備として組み合わせる” 戦略かなと思います。

少し話がそれますが、

登山の場合にはエピペン®であれ、ネフィー®であれ、2本持ちをオススメします。

アドレナリンを使用して一旦アナフィラキシーが治まったとしても、そこから救助搬送までには数時間かかることが想定されます。

数時間もかかれば、2相性反応によって再度アナフィラキシーに陥る可能性があります。

※2相性反応:一旦改善したのちに数時間後に再度アナフィラキシーになること。

コレは意外と多く、20%ぐらいの方に2相性反応がみられます。

したがって、エピペン®とネフィー®を両方持っていると安心ですね。

ずるいですかね😅

同行者がアドレナリン自己投与をサポートできるのか?

登山中にアナフィラキシー既往の同行者がアナフィラキシーになってしまうシーンに出くわすこともあるでしょう。

本人がエピペン®ないしはネフィー®を使えれば問題はありませんが、アナフィラキシーは急激に進行して自分で自己投与できないような状態になってしまうことも少なくありません。

そのようなときに同行者としてはどうしたらいいのか?

あるいは救助隊はどう対応したらいいのか?

この辺に関してはハチアナフィラキシーの記事で紹介していますので、是非参考にして下さい👇

まとめ

まとめです!

医療機関へのアクセスが悪い登山中にはアナフィラキシーに対して自分たちで対処するしかありません。

救助を待っていては救命できない可能性が高いです。

したがって、

✔️アナフィラキシーの既往がある人

✔️アナフィラキシーのリスクが高い人(頻繁にハチに刺される可能性が高い人)

はあらかじめエピペン®もしくはネフィー®を処方してもらいましょう。

僕のオススメは「エピペン®2本持ち」です。

しかし、ネフィーについては、まだまだ新薬なので信頼できる情報が得られれば、今後は「ネフィー®2本持ち」に変わるかもしれません。

これまではエピペン®しかありませんでしたが、これからはネフィー®という新たな選択肢が加わりました。

それぞれの特性をきちんとつかんで自分に合った薬剤を主治医とともに選択してください!

最後まで閲覧いただきありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (4件)

こんにちは。お世話になります。

今までアナフィラキシーに関しては全くノーマークでした。

過去ハチに刺されたのは子供の頃に1度だけで、ハチの種類は分かりませんが刺された所が赤くプクッと腫れたものの特にその後重症化する事もなかったので、今まで気にして来なかったのと、食物アレルギーも特に顕著に症状が出る物もなく、唯一、お造りの甘エビで喉がイガイガするぐらいだったのですが、顕著なアレルギー体質ではない私でも持っていた方が良いのでしょうか?

また、アレルギー検査をした事がないので自覚のなアレルギーかもしれませんが

もし今後処方してもらうとしたら、アレルギー検査を行った結果の処方となるのでしょうか?

お疲れ様です。

ネフィーにしろ、エピペンにしろ適応になるのは

①アナフィラキシーの既往がある方

②アナフィラキシーのリスクが高い方

になります。

①は非常にわかりやすいですが、②の基準はあいまいで医師のさじ加減次第になります。

ネフィー、エピペンの処方にアレルギー検査は必須ではありません。検査を行うかどうかも医師のさじ加減になります。

アレルギー検査は参考にはなりますが、絶対というわけでもないので(陰性なら大丈夫、陽性なら必ずアナフィラキシーなるというわけではない)。

アレルギー体質も同様ですね。参考にはなりますが、絶対ではありません。

おそらくですが、遠藤さんのコメントを聞く限りでは、遠藤さんに対してエピペンを処方する医師はかなり少数派だと思います。

少なくとも登山者全員が携行すべきというわけではありません。藪漕ぎ大好きで良くハチにさされるなら処方してもらった方が良いと思いますが・・・(^_^;

林業関係者はかなり高率でハチアレルギーを持っていることが知られているので、処方してもらえる可能性が高いと思います。

市川先生

返信ありがとうございます。

アレルギーの有無はさほど関係ないなど

アナフィラキシーとは中々複雑なのですね。

まずアナフィラキシーの既往歴はないのでそこはクリアーです。

リスクが高いかはドクターのさじ加減となると判断は難しいですが

多分今の所大丈夫なのでしょう^^;

ありがとうございました。

アレルギー体質が関係ないわけではないです。やはりアレルギーが多い人の方がアナフィラキシーはなりやすいです。

ただし、アレルギーが全くない方がアナフィラキシーにならないわけではないということです。

だからと言って、全人類がアナフィラキシーを恐れても仕方がないので、ハイリスクの人は対応しましょうということになってます。

遠藤さんは普通に生活されればいいと思います。