はじめに|「登山中に足が攣った」経験ありませんか?

こんにちは!市川です!

今日のテーマは「足の攣り(つり)」です。

皆さんは「攣」という字を書いたことありますか?

僕は何度もあります(^-^)。多分、医者ぐらいしか書かない文字じゃないでしょうか。

登山中に突然ふくらはぎや太ももがつって動けなくなった——そんな経験がある方も少なくはないと思います。中にはかなり困っておられる方もいるんじゃないでしょうか?

「足が攣る」、「こむら返り」は医学的には有痛性筋痙攣(ゆうつうせいきんけいれん)といいます。

さらにその中でも運動に関連して起こるものを運動関連筋痙攣もしくは運動随伴性筋痙攣(EAMC: Exercise-Associated Muscle Cramps)と呼びます。

運動関連筋痙攣という日本語の方はあまり浸透していないので、今回は「登山中に足が攣る=EAMC」と呼称していきます。

足が攣った時に、

「脱水のせいだ。水分を摂った方がいい。」

「塩分が足りないのがよくない」

「マグネシウムを補給した方がいい」

いろいろ言われると思います。

しかし、EAMCの原因が脱水や電解質不足というのはもう古いです。

この記事では、最新のスポーツ医学レビューに基づき、EAMCの原因・予防法・対策をわかりやすく解説します。

EAMC(足が攣る)とはどういうことか?

結論から言うと、

EAMC(足が攣る)とはどういうことか現在の医学でも模索中です。

つまり、はっきりは分かっていません。

したがって、その予防法や対策についても画一的なものはありません。

残念ながら、コレをやっておけばEAMC(足の攣り)は確実に防げるというものはないんです。

なぜ確実な予防法がないのか?は順を追って説明します。

「Q:じゃあ、どうしたらいいんだ?」

「A:原因を見極めて対策しましょう」

ということになります。

これではあまりにざっくりしているので、キチンと説明していきます。

✔️ 定義

EAMCは、「運動中もしくは運動直後に起こる、不随意かつ持続的な痛みを伴う筋痙攣」のことです。

不随意というのは「意識せずに起こってしまう」という意味ですね。逆に言うと抑えようとしても(随意)、抑えられないのが厄介なところです。

登山中の場合にはふくらはぎ・大腿四頭筋(太もも前面)・ハムストリングス(太もも後面)などによく起こります。

🔍なぜ足が攣る?|3つの主要メカニズム

なぜ足が攣るのか?については昔から多くの研究がされています。

その代表的な流れは上記の通り。

冒頭で語った「脱水が原因だ」「塩分不足だ」というのは①電解質喪失・脱水説に基づいた理論ですね。

結論を言ってしまうと、最新理論としては③多因子モデルです。

ざっくり言えば、「いろんな原因が複合的に関与して攣ってるんだよ」ということですね。

①〜③のそれぞれの理論を理解していった方が、最終的な予防法の理解が深まるので、以下はそれぞれの理論を説明していきますが、面倒な方はスキップして下さい(^_^)

① 電解質喪失・脱水説

従来から指示されてきた、いわゆる定説というやつですね。

特に暑熱環境下での長時間運動において多く観察され、塩分補給で改善する例もあり、その支持材料になっています。

従来から言われている定説なので、なんとなく皆さんがイメージしているのはコチラではないでしょうか?

🔍 ただし、4つの前向きコホート研究では、EAMCを起こした選手とそうでない選手の間で血中電解質濃度や脱水状態に差がなかったことが示されています(M. P. Schwellnus. Br J Sports Med 2009; 43(6): 401-8.)。

・局所的に起こるEAMCを、全身の電解質異常で説明するのは難しい。

EAMCは局所で起こる、つまり、「右足のふくらはぎだけ」とか起こりますが、そもそも脱水や電解質異常は全身(体全体)の話なので、全身に異常を来しているのに、右ふくらはぎだけ痙攣するのは説明ができないんですよね。

脱水や電解質不足がEAMCの一因であることは確かだと考えられますが、それが全てではないということです。

② 神経筋制御異常説

書いてあることがちょっと難しいですね(^_^;

簡単に言うと、筋紡錘と腱紡錘とは「筋肉の伸張や張りの程度をモニター」する受容器官です。

筋肉は伸ばしすぎればちぎれますので、そうならないようにモニターがついていて、常に脳にフィードバックしているんです。

脳は無意識下でそれらのフィードバックを受けて、体が壊れないように無意識で筋肉の収縮・弛緩を調整しています。

このような「筋肉の調整機構が筋疲労によって破綻して、過剰収縮状態になってしまう」ということですね。

この説は、

✓電解質の状態に関わらず痙攣が起こるケースがある

✓よく使われる筋(例:ふくらはぎ、ハムストリングなど)に限局する

といったことが説明できる点で、EAMCの理解を「水分・塩分補給」から「神経筋制御・筋疲労のマネジメント」へとパラダイムシフトさせました。

一方で、

❌よくトレーニングを積んでいて疲労に対しての耐性があるアスリートであっても足を攣ることがある

❌トレーニング歴とEAMCの発生との関連がない

とする研究報告(M.P. Schwellnus, et al. Br J Sports Med 2011; 45(14): 1132-6. ;Gavin Shang, et al. Clin J Sport Med 2011; 21(3): 204-10.)もあり、「疲労に起因した運動神経の興奮と抑制のアンバランスだけでは、EAMCの説明はつかない」という意見もあります。

③ 多因子モデル

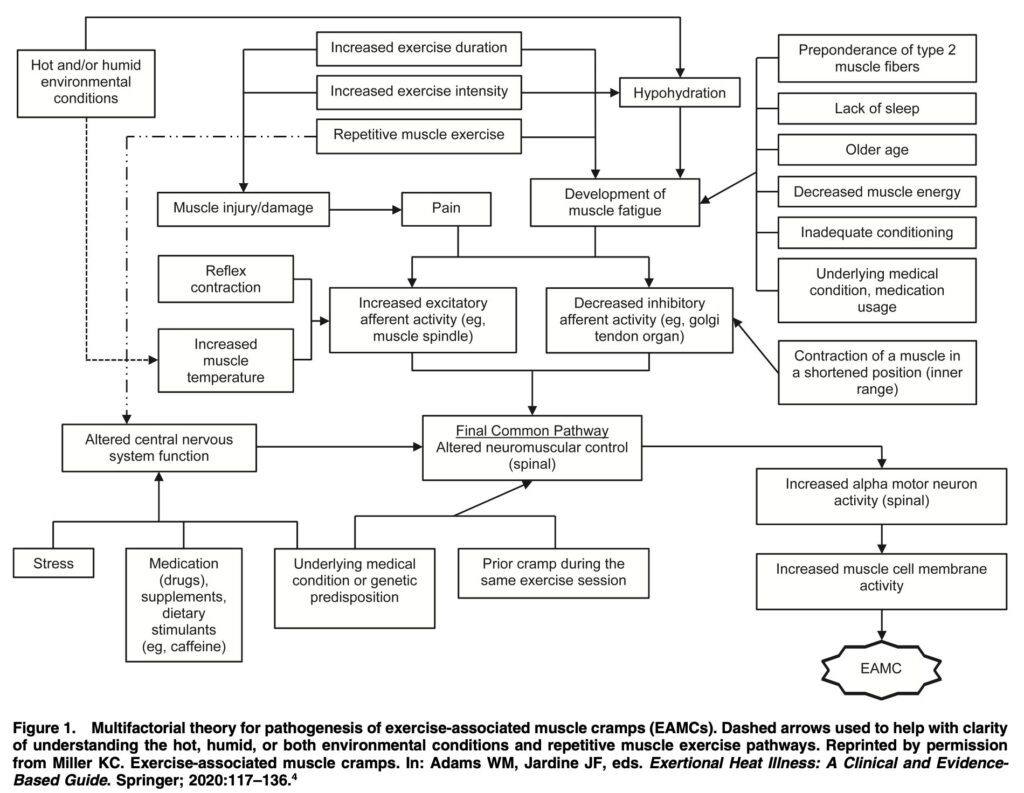

そんななかで2022年にKevin C. Millerが次のような多因子モデルが提唱しました。

- 脱水、電解質、薬剤、筋疲労、筋損傷、精神的ストレス、睡眠不足、環境要因など複数の要因が閾値を超えるとEAMCが発生。

- EAMCは1つの原因ではなく、複数の因子の相互作用によるとする新しい枠組み。

その概念図が、コチラです!

賢い人の頭の中は複雑ですね(^_^;

上図を翻訳しようかと思いましたが、日本語に直しても複雑なのでやめました(^-^)

要約すると、

「従来言われていた脱水、電解質不足、筋疲労は全部正しいけど、それぞれ単独で起こるわけではなく、それ以外にも筋損傷、睡眠不足、精神的ストレス、環境要因などいろんな要因が複合的に関与して攣ってるんだよ」ということです。

わかったようなわからないような複雑な気持ちになりますね。

では次の章でもう少し解説します。

🏔登山向け改訂版「EAMCリスク評価質問票」!

Kevin C. Millerらの論文では、多因子をそれぞれ評価するために、EAMCのリスク評価を16項目の問診票で評価しています。

それを僕が独断と偏見で登山向きに勝手に作り替えましたのでご紹介します!

※基本的には原本の内容は変えていません。登山とは関係ない項目を減らしたり、文言を調整しただけです(^_^;

| 質問内容 | リスク因子 | 解説・臨床的意義 |

|---|---|---|

| 1. 持病、アレルギー、薬の使用歴は? | 薬剤、内因性疾患 | 実はEAMCを誘発しやすい病気(糖尿病・甲状腺機能低下など)や薬剤があります。よく攣る方は病院を受診して、これらを確認してもらいましょう。 |

| 2. 新たな薬やサプリメントを変更/開始後にEAMCが発生した? | 薬剤性副作用 | β刺激薬や利尿薬など、神経興奮性に影響を与える薬が原因の可能性があります。 |

| 3. 普段から運動中に足が攣ることはあるか? | 多因子 | EAMCの既往は最も強力な危険因子のひとつ。EAMCは遺伝的要因があり、再発する傾向があります。攣りやすい人は攣りやすいという残念な事実ですね。 |

| 4. 登山中のどの時点(開始・中間・終盤)でEAMCが起きたか? | 筋疲労 | 終盤での発症が多く、筋疲労との関連が強い。 |

| 5. EAMCが起きた登山前夜の睡眠時間は? | 早期疲労 | 睡眠不足は筋グリコーゲン低下を招き、疲労しやすくなる。 |

| 6. EAMC発症時の気温や湿度は? | 環境ストレス | 高温・多湿での脱水・体温上昇が関与することもあるが、主因ではない。 |

| 7. 登山中にEAMCを発症した際の過去3ヶ月間の登山回数は? | 過労/疲労 | 普段と異なる負荷や環境は、神経筋系への適応が不十分で痙攣を誘発しやすい。 |

| 8. EAMCの数日前からの食事内容は? | 栄養不足 | 炭水化物不足で筋グリコーゲンが枯渇し、疲労しやすくなる。疲労予防にタンパク質、脂質、炭水化物、電解質などをバランス良く摂取することが必要。 |

| 9. 登山前または登山中にカフェインやサプリは使用したか? | 神経過興奮 | 刺激性物質の摂取により神経筋興奮性が上昇することがある。エナジードリンクや脂肪燃焼系サプリにはカフェリン・タウリンが含まれており注意(特にカフェイン)。 |

| 10. 直近に怪我をしていないか? | 筋損傷/神経過興奮 | 筋損傷や痛みにより周辺筋の異常収縮が誘発されることがある。 |

| 11. 発症時の心理的状態(緊張、不安など)は? | 精神的ストレス | 緊張・不安による交感神経活性亢進はEAMCの一因になり得る。 練習より試合の方が攣りやすい。 |

| 12. 汗で失われた水分・電解質をどのくらい摂取していたか? | 脱水、早期疲労 水分・Naバランス | 多くの場合、発汗によるEAMCの影響は軽微だが、EAMC既往のある人には水分、電解質の摂取は有用。摂取量過多でもリスクになりうるので注意(希釈性低Na血症)。 |

| 13. 運動をやめると痙攣は止まるか? | 神経過興奮 | 運動中のみで消失する場合は、疲労による神経筋制御の破綻を示唆。 |

| 14. EAMCは最も使っていた筋だけに起こる傾向がある? | 筋過使用局在性 | 一定の筋群への負荷集中による局所的痙攣の可能性が高い。協働筋をうまく利用するトレーニングで是正される可能性が高い。 |

以上の表の様にいろんな原因でEAMC(登山中の足の攣り)は起こるんです。

したがって、闇雲に「水分を摂れ」「塩分を補給しろ」では解決しないどころか悪化することさえあります。

以下、少しだけ補則解説をします。

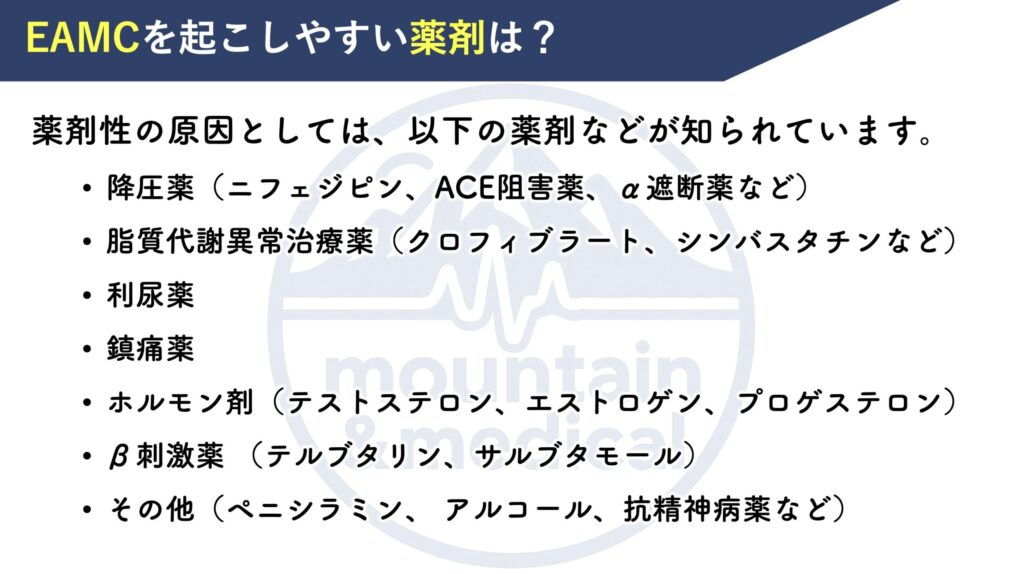

EAMCを起こしやすい薬剤は?

医師以外は詳細は知る必要もありませんが、EAMCを起こしやすくする薬剤は意外と多くあります。

もちろん理由があって飲んでいるはずなので、勝手にやめてはダメです。必ず主治医に相談しましょう。

予防的にストレッチするのはどうなのか?

「予防的ストレッチや柔軟性トレーニングがEAMCを予防できる証拠はほとんどない」

Evers-Smith JW, et al. J Sport Rehabil 2023; 33(1):49-52.

これも多因子モデルに当てはめて考えればわかりますね。

筋疲労が原因で起こる人にはストレッチはある程度効果があるかもしれませんが、睡眠不足や栄養不足、精神的ストレスには残念ながらストレッチの効果はほとんど期待できないでしょう。

登山前のストレッチそのものを否定しているわけではありません。

ケガ予防のためにもストレッチは必要ですので、是非行いましょう。

酷使されている筋肉が最も痙攣しやすい

多因子モデルが正しいとしても、②神経筋制御異常説、つまり、「筋疲労によるEAMC」が否定されたわけではなく、むしろ主因といえます。

上の質問票でも4,7,13,14と実に4項目が筋疲労によるEAMCに関する質問です。

つまり、事前に攣りやすい筋肉ならびにその協働筋(きょうどうきん)をトレーニングしておくことが予防に重要ということです。

協働筋とは、特定の動作を補助する筋肉群のことです。

「酷使された筋が痙攣を起こすのは当然。だからこそ、その筋肉だけで頑張らせずに、協働筋を適切に使えるようにトレーニングすれば、EAMCを防げるかもしれない」ということですね。

登山中によく使われる主動筋(メインで使う攣りやすい筋肉)と協働筋の関係を記載しておきます。

| 動作 | 主動筋 | 協働筋 |

|---|---|---|

| 登りで膝を伸ばす | 大腿四頭筋 | 中臀筋、腸腰筋 |

| 下山で膝を支える | 大腿四頭筋 | 大臀筋、体幹筋群 |

| 上りでつま先立ち歩行 | 下腿三頭筋(腓腹筋+ヒラメ筋) | 足底筋群や前脛骨筋 |

それぞれのトレーニング方法についてはジムなどでご相談下さい。

登山中の足の痙攣を防ぐ具体策5選

実際には登山向け改訂版「EAMCリスク評価質問票」から自分のEAMCの要因を探り、それに対する対策をしましょう。

筋持久力を高めるトレーニング

✅筋疲労対策

- 登山に使うふくらはぎ・大腿四頭筋・中臀筋などを重点的に鍛えましょう。

- 登山中の姿勢や歩行バランス(協働筋を意識したトレーニング)も重要です。

- 筋力ではなく、筋持久力が重要です。マッチョになっても登山では攣ってしまいます。

登山ペースと負荷の調整

✅筋疲労対策

- 急登や下山時に足が攣りやすい方は、ペース配分とこまめな休憩を意識しましょう。

- トレッキングポールも荷重分散に有効です。

適切な水分・塩分補給

✅脱水・電解質不足対策

- 「塩をとれば攣らない」は誤解です。

- 汗をかいた分に見合った適度な補給が大切で、飲み過ぎは低ナトリウム血症のリスクになります。

睡眠・体調・冷えの管理

✅睡眠不足・神経過興奮対策

- 前日の睡眠不足や冷えは、筋肉の緊張や反射バランスを崩します。

- レッグウォーマーやネックウォーマーで末端の冷え対策を。

EAMC経験がある人は特に注意

✅体質・薬剤/疾患チェック

- EAMC既往歴は最大のリスク因子。

- 体質は変えられませんが、他の因子を極力是正することで、登山前に対策を徹底しましょう。

- 病気や内服薬が背景にあることもあるので、一度、病院診察も検討しましょう。

実際に攣ってしまったときの対処法は?

最後に実際に攣ってしまったときの対処法を推奨度順に列挙します。

| 対処法 | 推奨度・効果 |

|---|---|

| その場でストレッチ | A:最も即効性があるとされています。 「攣っている=過収縮している」ので、筋肉を伸展させる方向にストレッチします。 |

| 酢やカプサイシン(ピクルスジュース等) | B:TRP受容体を刺激することで反射を抑制できるらしいです(僕は試したことありません)。文献的には比較的推奨度は高いです。2分以内に効果があるらしいので、2分経っても効果なければ別の方法を。 ネットでみるとけっこう高額ですね(汗) |

| 芍薬甘草湯(漢方) | C(個人的にはA〜B):発症後の応急処置として経験的に有効とされている。漢方なので海外の論文はなく、論文レベルでは有効性は確かめられていませんが、経験的にはかなり有効です。 予防には効果はありません。 |

| 水分・塩分補給 | C:回復促進には有効だが、即効性は低い |

| マグネシウム | D:予防・治療ともに効果なしと判断されています(Cochraneレビュー) |

まとめ|「足が攣る」は単純な塩分不足ではない

「登山中に足が攣る=水分と塩分が足りない」という通説だけでは、EAMCの本質を見誤ってしまいます。

これらの多因子のマネジメントこそが、最大の予防ポイントです。

中でも筋疲労は最重要ですので、予防には事前のトレーニングが最も効果的です。

また環境ストレスに関しても順応することで軽減できますので、夏に気温が上がる前に下界の高温多湿環境でランニングするなど暑熱順化しておくことも重要です。

「足が攣りやすい自分」に合ったリスク評価と対策を行うことで、安全で快適な登山を楽しみましょう!

以上です!

いつも長文になってしまいすみません。

もっと端的にわかりやすく書けるよう頑張ります!

コメント

コメント一覧 (6件)

市川先生、今回もタイムリーな情報で大変助かりました。

先日のGWに関西最難関と称されるルートに行った時、連続しての鉄梯子、おおよそ1500段以上の

終盤で両太ももが攣りました。以前より決まって大腿四頭筋の一つである内側広筋がピンポイントで攣りやすいので、ハードな山行の時は試行錯誤で挑んで来ました。

今回も常々疑問に思っていたことや、自分なりの足の攣りへの仮説的解釈の答え合わせが出来

大変参考になりました!

攣りの要因が複合的である事は常々感じつつも、それが具体的にどれほどあるかは当然ながら

判らないままでしたので、嚙み砕いて一つ一つ解説頂けた事で更に理解が深まりました。

ピクルスジュースなるものがあるとは知りませんでした!

少々お高いですが、機会があったら試してみます。

オマケにトレーニングで鍛えたら良い筋群までも記載されていたのはビックリでした(笑)

大殿筋群をもっと使えるようになったら太ももの負荷も軽減出来るので、只今地味にトレーニング中です(整体師兼トレーナーさんのアドバイスのもと)

私も複合的な要因で脚が攣るのですが、やはり筋疲労が一番大きく占めていると思われます。

芍薬甘草湯は常備し直ぐ飲めるようにしていますが、効きが弱い時もあり絶対ではないようです

ね。人によってはマグバーム、マグネシウムが入った軟膏が良いと言う人もいますがマグネシウムは効果なしだと言う事も知れましたが、ひょっとしたらプラシーボ効果はあるのでしょうか?

個人的には足攣り対策と称され、製薬会社が出しているウインゾーンジェルと言う経口タイプのジェル飲料も活用しています。自分がどんな状況の時に攣るかは明確なので、今回のブログの

内容を参考にこれからも試行錯誤してみたいと思います。残念ながら攣りやすい人なのですが(^^;

今回も長文コメント失礼しました。

追伸:長文を気にされていらっしゃるようですが、長文だからこそ疑問や不明点が明らかになり理解出来るのだと思います。ブログとは長文であるものですからこれからも長文で分かりやすいブログを希望します! ありがとうございました。

遠藤さん

ブログへの感想ありがとうございます。皆さんからいろいろフィードバックをもらえると今後のブログ構成にも役立つので助かります。

マグネシウムは確かに攣り予防に効果あるとよく聞きますよね。そういう謳い文句で売られていることが多いですし。

僕はそもそも攣らないので試したことないのですが・・・。文献レベルでいうと、マグネシウムは無効とされていることが多いようです。

ただし、多くのマグネシウム含有エナジージェルは糖質も多く含んでいるので、その部分で筋疲労緩和として効果を発揮している可能性はあります。

WINZONEの効果もまた教えて下さい!オレンジ味はカフェイン50mg配合らしいので、むしろ攣りやすくなるかもしれません(^_^;

50mgは割と少量なので悪影響はあまりないと思いますが。

市川先生、返信ありがとうございます。

マグネシウムは一概に効果なしとも言い切れないのですね。

WINZONEやはりご存じでしたか。私はオレンジではなくシークァーサー味を飲んでまして

効果のほどは・・正直わかりません。飲んでいたから攣らなかったのか?たまたまその時は筋疲労が軽かったのか? 一旦攣ってしまうとやはり漢方が一番即効性はある気がします。後はピクピクする筋肉に負荷がかからないよう騙し騙し負荷を分散させながら根性で歩くしかないですね(^^;

味はジェルがかなり濃厚なので、シロップの原液のように甘さが強烈です。

口直しに水を飲まないと喉にまとわりつきます(^^;

筋疲労には栄養面も影響するようですが、もしかしたらダイエットのために日常的に炭水化物(糖質)を減らしているのも原因の一つのような気がしてきました。

後一つ質問で、コメント欄に書いてよいものか迷いましたが

降圧剤も攣りの要因としてあげられていましたが、ロサルタンもその可能性はあるでしょうか? 高血圧でもなく糖尿でもなく蛋白尿から腎臓保護のために処方されているので

もしかして・・と思った次第です。

遠藤さん

WINZONEは飲んだことはありません。僕ももともとトレランはしないし、おっしゃるようにエナジージェル系は味の濃さ的にあまり好みではないです。

おいしい(飲みやすい)ものがあれば是非教えていただきたいです。

糖質ダイエットは一因になるかもしれないですね。

ロサルタンによるEAMCの報告は非常にまれですがあることはあって、薬理機序的にはあり得るとは思います。ただし、単一の薬剤のみでEAMCを起こすことは多くないので、

・多剤併用している

・高齢で薬剤代謝が悪い

・+αの要因(高温多湿、EAMCの既往など)がある

など複合的でないと、ロサルタンだけが悪いというわけではないのかなと思います。

当然、効果を期待して飲んでいる薬剤なので、安易な休薬はオススメできません。

一方で、ロサルタンは確かに糖尿病性腎症や高血圧性腎硬化症の進行予防に効果があるとはされていますが、そこまで劇的に効果があるわけではありません。

高血圧も糖尿病もないのであれば本当に必要かどうかは主治医と相談してもいいかもしれないですね。最近であれば慢性腎臓病に有効な薬剤も出てきているので、そちらに変更もありかもしれません。ただし、どんな薬剤にも副作用はあり、細かなことを気にしすぎると薬なんて飲めなくなってしまいます。

僕ら医師は薬にはデメリットがあることを理解しつつ、メリット>デメリットを判断して処方しています。デメリットばかり気にするとメリット(腎保護作用)を逃しますので、その辺は気をつけて下さい。

市川先生 早速のご返信ありがとうございました。

ドリンクでhttps://kojidrink.jp/blogs/blog/kojidrink_asport_athlete

こちらのスポーツ用に開発された甘酒は栄養補給として利用してます。

レモン風味で飲みやすいですが、元々甘めが苦手な方には不向きかもしれません

暑くて固形物が喉を通りにくい時など特に良い気がします。

個数が多すぎると重いですが(^^;

ロサルタンについて詳しくご教授ありがとうございました。

薬剤は当然ながら全く分からないので参考になりました。

血圧が下がりすぎてふらつくようなら考えましょう。と主治医から言われていましたが

最低容量を1日1回の服用なので、手間ではないことから続けていますが正直蛋白尿が

0にはなっていない状況なのでまた次の受診の際に相談してみます。

ありがとうございました。

遠藤さん

ご紹介ありがとうございます。送料考えると単品で買いにくいので、チャンスがあれば飲んでみたいですね。