- 当サイトではアフィリエイトリンクを使用しています。

はじめに

こんにちは!市川です!

今日のテーマは「VBL:Vaipor Barrier Liner」です。

もう厳冬期は過ぎてしまいましたが、最近、冬山で手袋の下にニトリルグローブをつけている方がいらっしゃいますよね。

けっこう昔からある考え方のようですが、VBL:Vaipor Barrier Linerという発想です。

あれ、ホントに暖かいのかな?

濡れちゃうって逆に凍傷になっちゃうんじゃないの?

こういった疑問を持っている方も少なくないと思います。

今回は、

- 冬山でのニトリルグローブの効果とは?

- VBLってなに?

- 手が濡れてしまうのになぜ暖かいのか?

そんな疑問にお答えしていきます。

🥶 冬山で手が冷える本当の理由とは?

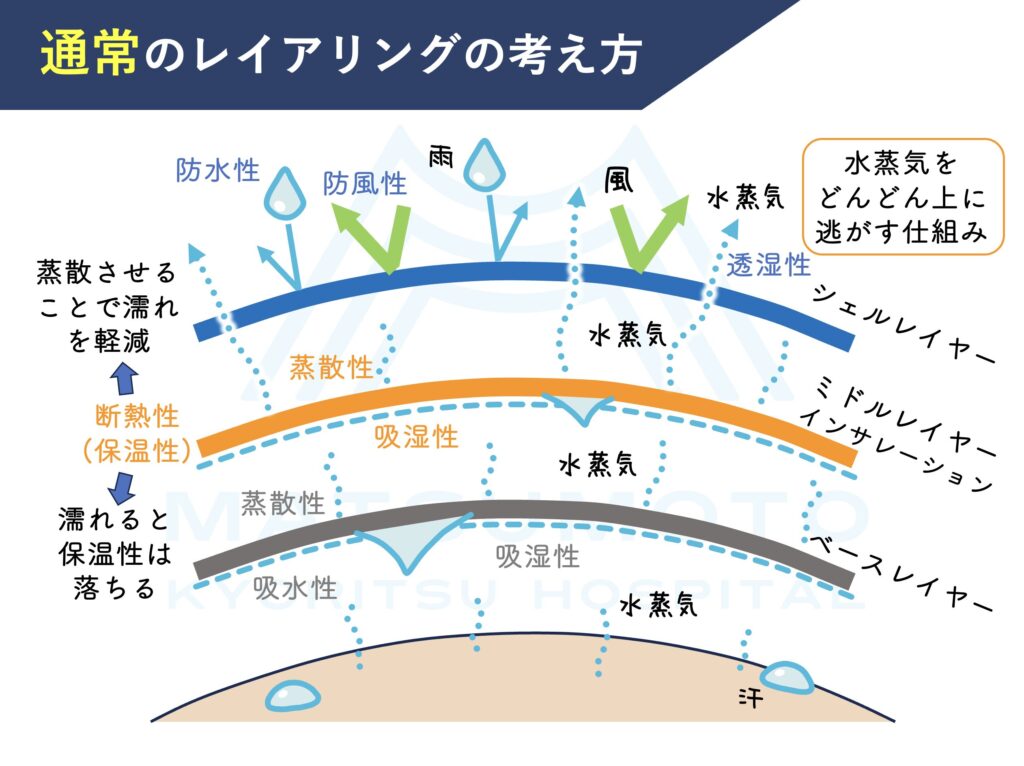

冬山でどんなに厚手のグローブをしていても、手が冷えることがあります。その原因のひとつが“汗”です。

- 手のひらから発せられた汗(水蒸気)が断熱層(ダウンやフリース)に到達し、濡れてしまう

- 濡れた断熱材は空気を含めなくなり、保温力が低下

- 冷えた湿気がさらに熱を奪う

この“濡れによる冷え”を防ぐ有効な手段が、**VBL(Vaper Barrier Linear :ベイパーバリアライナー)**です。

VBLとは?|汗の水蒸気を“封じる”逆転の発想

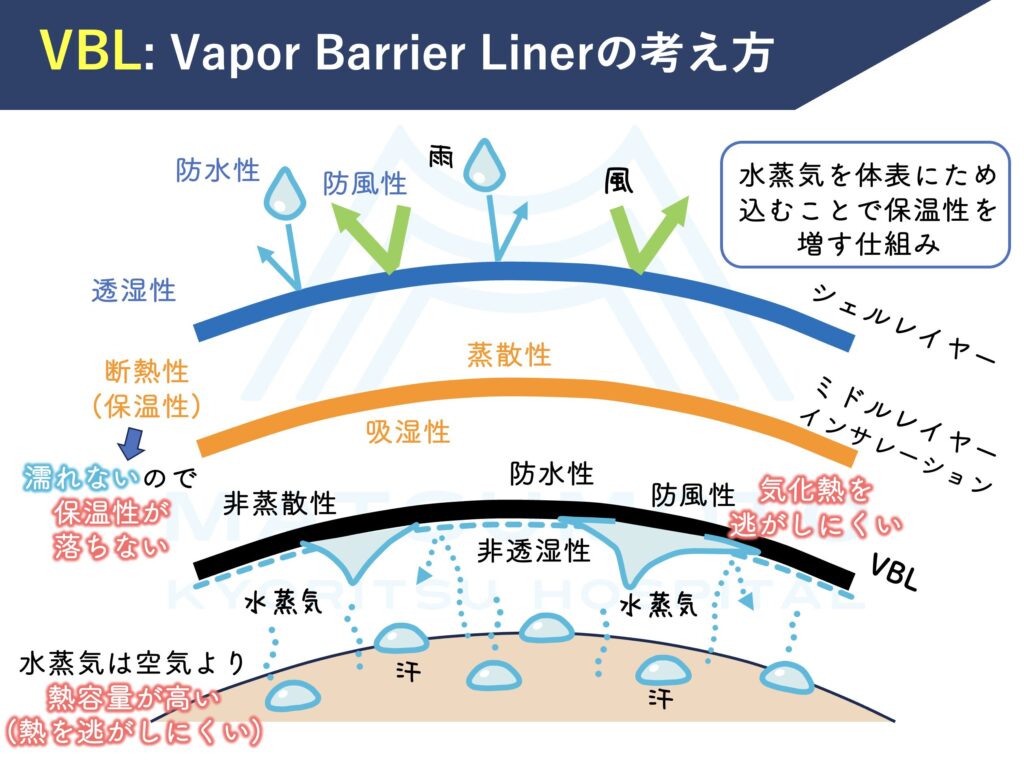

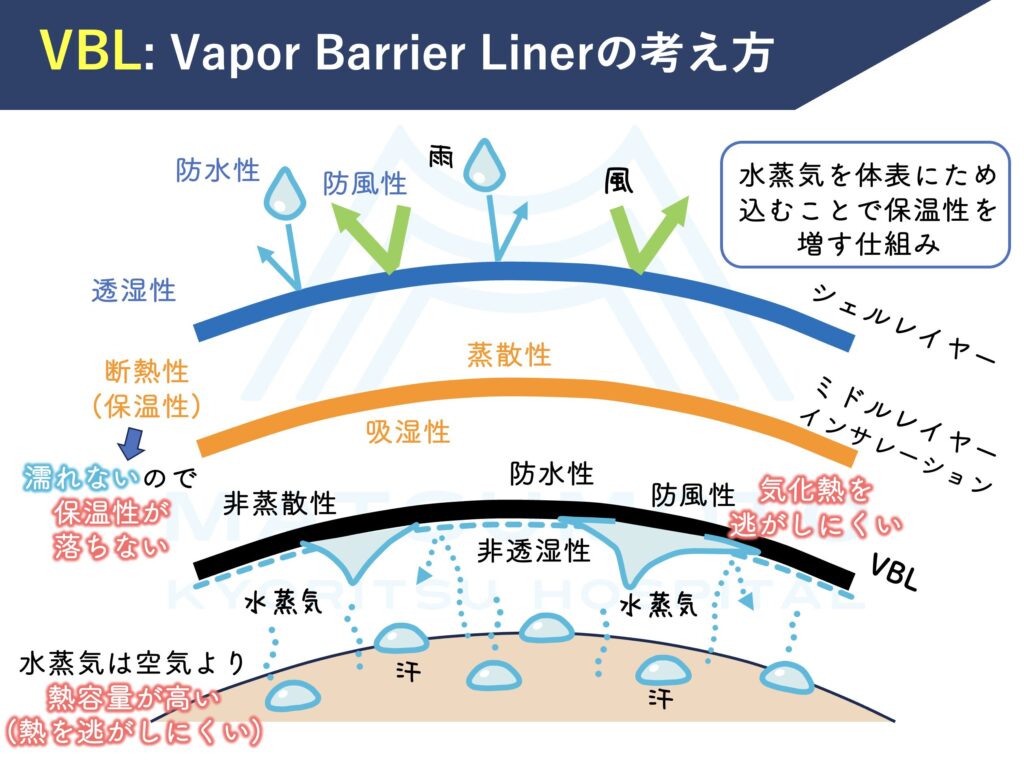

VBL “Vapor Barrier Liner” とはアラスカなどの極寒地で採用されている防寒システムの略語で、体から出る水蒸気がインサレーションに到達する前に遮断する、防水・防風性のあるインナー素材です。

基本的な考え方は以下の通り。

VBLは、体からの水蒸気が中綿に達する前に「完全に遮断」してくれる=中綿が常に乾いた状態を維持できる → 断熱性能が落ちない

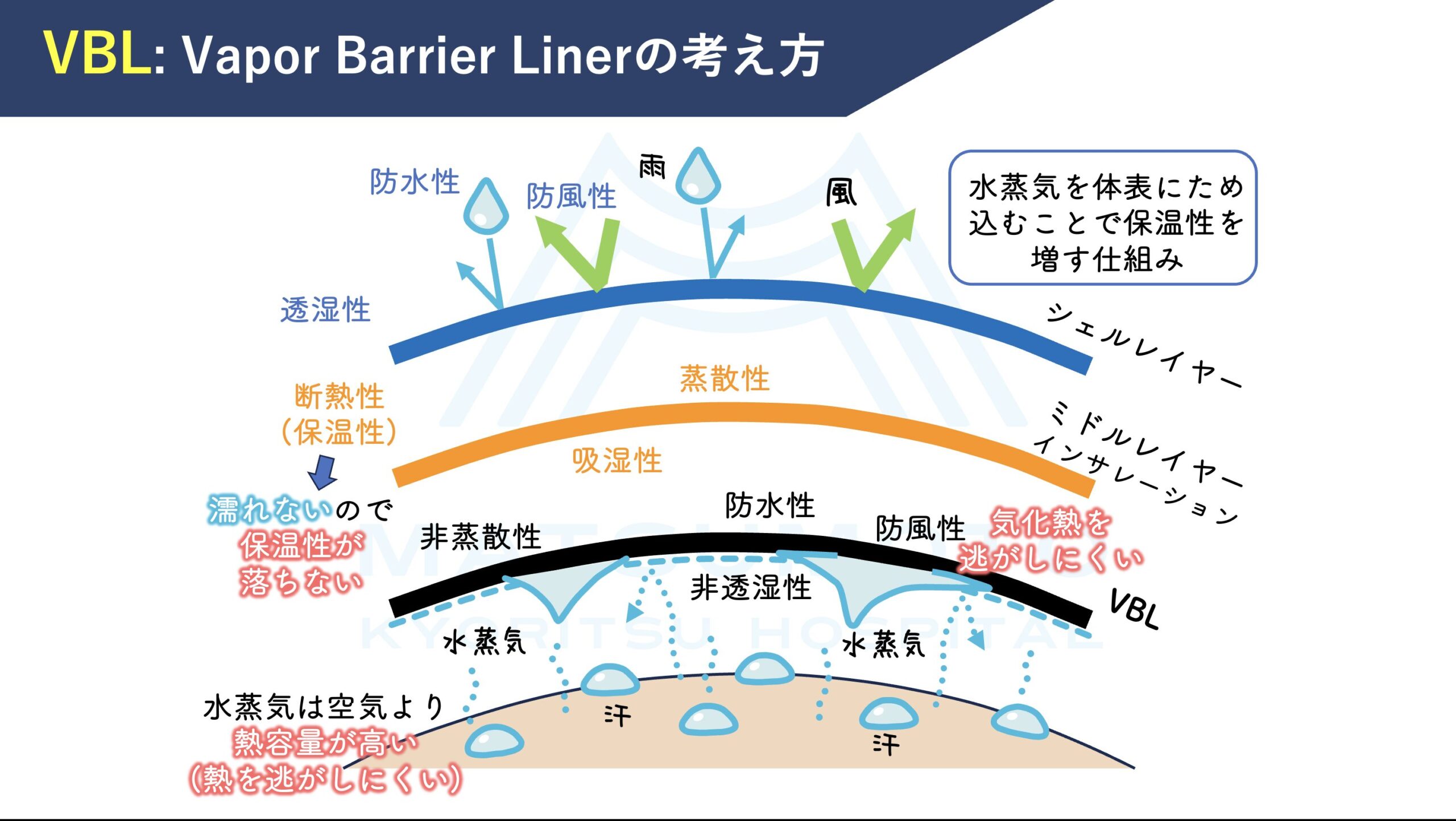

通常のレイヤリングは水蒸気を外へ逃がす仕組みですが、VBLはその逆。

“あえて閉じ込める”ことで、断熱層の濡れを根本的に防ぎます。

それでは、もう少し詳しくVBLの仕組みを考えてみましょう。

一方で・・・

VBLの発想は「水蒸気を体表にため込むことで保温性を増そう」という感じです。

VBLで保温性が保たれる3つの理由

1. 断熱層を濡らさない

寒い環境で人間が発汗すると、その水蒸気が衣類や寝袋の中綿(ダウンや化繊)に入り込み、そこで結露または凍結します。

- ダウンや化繊は、繊維の間に空気を含むことで断熱します。

- そこに水分が入り込むと、空気の代わりに水が入り、断熱性が著しく低下。

- 特に水は熱伝導率が高く(空気の約25倍!)、熱を奪いやすい。

- さらに濡れた断熱材は乾きにくく、冷えを長引かせます。

ダウンや化繊は、空気を含むことで高い断熱性を発揮します。

ところが水に濡れると空気層が失われ、熱伝導率が急上昇(空気の約25倍)。

VBLはこの水蒸気を遮断し、断熱材を常にドライに保ちます。

2. 気化熱による体温ロスを防ぐ

汗が蒸発する際に生じる”気化熱”は、体から熱を奪います。特に寒冷地ではそれが命取りになることも。

VBLは蒸発自体を抑えることで、気化熱の発生を防ぎ、体温保持に貢献します。

汗が蒸発するとき、「気化熱」として周囲から熱を奪います。

これは夏の体温調整には有効ですが、寒冷地では致命的な熱損失になります。

- 1gの水が蒸発する際、約540calの熱が奪われます。

VBLは水蒸気を閉じ込めることで、蒸発が起こらない=気化熱による体温のロスを防ぐ効果がある。

3. 湿った空気が生む小さな温室効果

湿気を含む空気は、乾燥空気よりも熱容量が高く、温度変化が緩やかです。

VBL内は湿度100%に近づくことで、安定した暖かさが保たれやすくなります。

「熱容量」とは、ある物質の温度を1℃上げるのに必要な熱量のこと。

質量1kgあたりで表すときは「比熱容量」と呼ばれます。

- 乾燥空気の比熱容量: 約 1.004 kJ/kg·K

- 水蒸気の比熱容量: 約 1.86 kJ/kg·K

- 水の比熱容量: 約 4.18 kJ/kg·K(参考)

👉 空気中に水蒸気(湿気)が含まれるほど、空気全体の比熱容量は大きくなる

= 温度が変化しにくくなる

- 水蒸気が含まれることで全体の熱容量が増す

- そのため、同じエネルギーで温度が変化しにくくなる

- 体表から体温が得られる保温空間では、温度の安定性が高まる

水蒸気は空気より熱容量が高い(=熱を逃がしにくい)

つまり、湿気のある空気は「サーマルバッファー(温度のクッション材)」として作用するわけです。

登山者に広がる「ニトリル手袋VBL」

最近注目されているのが、ニトリル手袋をVBLとして使う方法です。

食品用や医療用の薄手ニトリルグローブを一番最下層に装着した上で、通常の冬用手袋を装着するだけで手軽にVBL効果が得られます。

ニトリルグローブは通気性ゼロなので、手汗によって冬用手袋が濡れることを防ぎ、ニトリルグローブ内も高湿度により温度が保たれやすくなります。

◼ 基本の重ね方

- ニトリルグローブ(使い捨て、非透湿)

- 薄手のウールまたは化繊インナー手袋

- 保温用の断熱グローブ(フリース、ダウンなど)

VBL効果を発揮するニトリルグローブは一番体表に近いところに装着します。

寒さに応じて重ねていきましょう。

例えば、

樹林帯なら1+2

稜線に出る前には1+2+3

といった具合です。

蒸れるのは事実ですが、断熱層が濡れないことで”冷えない”。

これは実践してみるとすぐに実感できます。

ただし、山行途中でニトリルグローブを絶対に脱いではいけません!

びしょ濡れになった手を直接寒気にさらすと気化熱で一気に冷えて凍傷リスクも高まります。

テントや山小屋などのシェルターにはいってから、脱ぐようにしましょう。

ニトリルグローブ単体でもそこそこの保温性があり(素手よりはマシな程度です😅)、そのままスマホも触れるので意外と便利です。

“アクセラレータフリー”という記載がある商品がオススメです。

理由は巻末を見てください。

足元にも応用できるVBLソックス

手だけでなく、足先の冷えや凍傷予防にもVBLは効果的らしいです(僕は試したことありません・・・)。

特に足汗がすごくて靴下や冬靴を濡らしてしまうという方にはとても好評のようです。

過去にはザ・ノース・フェイスと馬目弘仁氏が共同開発した「アルパインクライマーソックス」があったらしいですが、現在は廃盤です。

こちらの製品は3.0mmのネオプレン素材を使用しているということなので、モンベルやファイントラックが出している沢用の薄手のネオプレン靴下なら同様の効果があるかもしれません。

ただし、僕は試したことないので自己責任でお願いします。

おそらく単体だと断熱が弱そうなので+靴下を履く必要がありそうで、そうするとそもそも今の冬靴のサイズでは合わなくなるというリスクもあります。

あとは想像ですが足がむちゃくちゃ臭くなるのではないかと・・・。

非透湿であればいいので、単純にビニール袋でもVBL効果は発揮されるはずですが、これはこれで滑りが良すぎで靴の中で足がずれるのではないかと想像します。

どなたか実践された方がいたら、ぜひコメント下さい。

寝袋でのVBLは遠征や縦走向けのテクニック

VBLはもともと寝袋用途で発展してきた技術です。長期縦走や極地遠征などで寝袋が濡れると致命的なので、VBLライナーを使って寝袋内部への湿気の侵入を防ぎます。

結果として「濡れによる不快」はあるが、「高い保温性が保たれる」

ただし寝袋VBLは全身濡れるということなので、快適性を損ねるため、僕はやったことありません。

手袋や靴下と異なり、運動はしていないので、汗はそこまでかかないはずですから、さして濡れないのかもしれませんが・・・。

ちょっと雪山でやるのは勇気がいりますが、冒頭でお話ししたとおりもともとは寝袋から始まった技術らしいので気にはなります。

ロストアローからホットサックVBLという商品が販売されているので、是非使ったことある方はコメントお願いします!

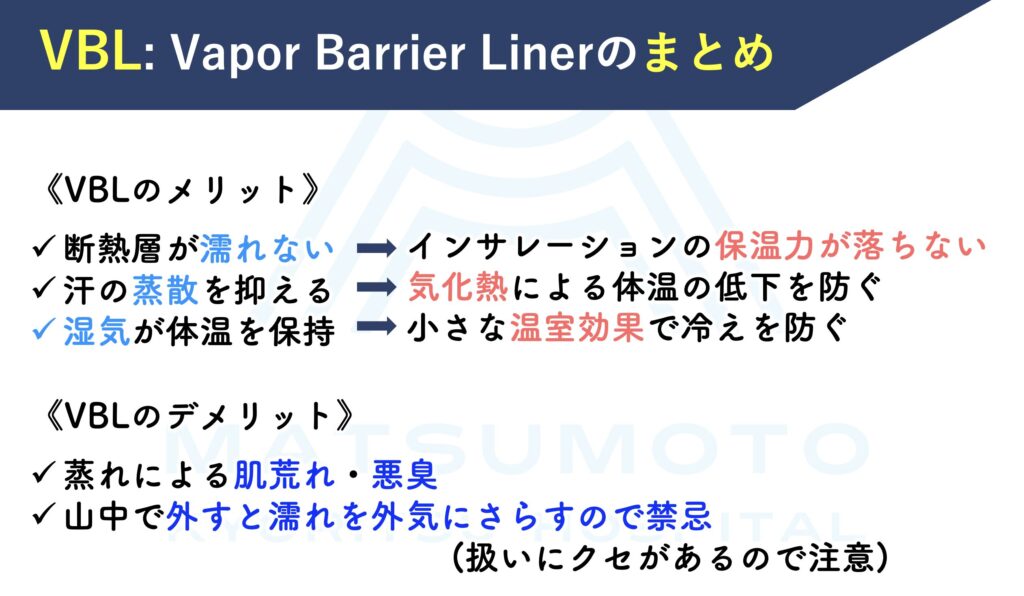

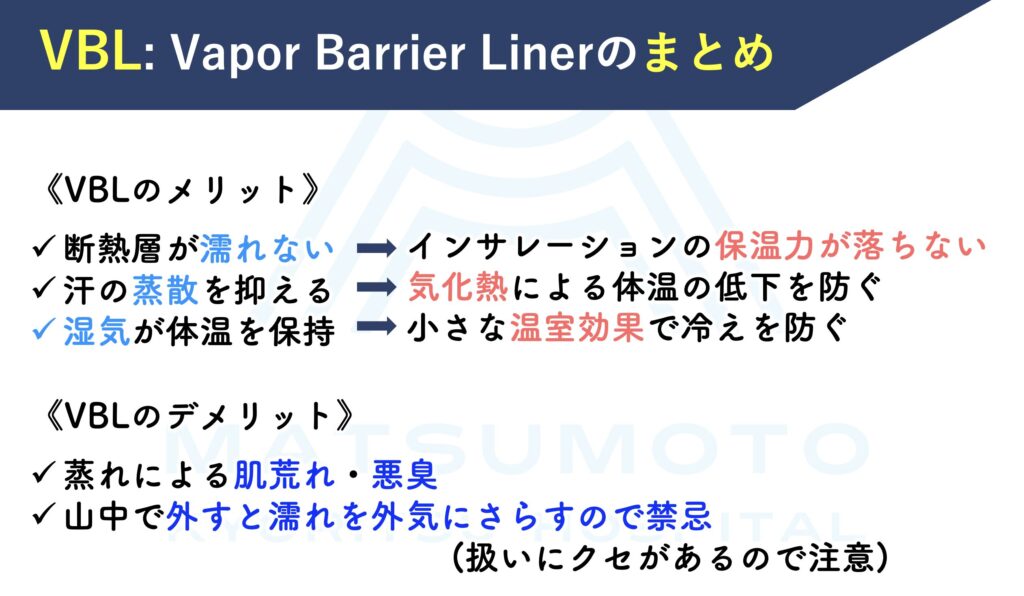

まとめ:蒸れても冷えない、それがVBLの本質

VBLは「蒸れ」させることで「冷え」を防ぐ発想です。

したがって、少々クセがあるため万人にお勧めできるわけではありません。

特に行動中にVBL(ニトリルグローブ)を外してしまうと、濡れた手を冷たい外気にさらすことになるので凍傷リスクは上がりますので、注意が必要です。

上記のデメリットを理解していれば、VBLの効果は本物であり、特に以下のような人にはオススメです。

特に手袋での活用は、簡単・安価・即効性ありのおすすめテクニックです。

冬山での寒さに悩む登山者こそ、ぜひ一度試してみてください。

以上です。最後まで閲覧いただきありがとうございました!

ニトリルグローブに限らず、ゴム手袋をすると手荒れするという方、いますよね?

皆さんはゴムアレルギーはラテックスによるものと思っていませんか?

実はラテックスによって手荒れしているわけではないケースも多いんです。

ニトリルグローブはラテックスフリーです。

我々、医療従事者にはゴムアレルギーは多く、かく言う僕自身もその一人です。

現在、医療機関で使用する手袋は基本ラテックスフリーですが、それでも手荒れが続いていて、皮膚科の先生に相談したら、加硫促進剤フリー(アクセラレーターフリー)の手袋を薦められました。

実はニトリルグローブの生成過程で化学反応を早めるために加硫促進剤を使うそうです。

ほとんどの手袋アレルギーの原因は”加硫促進剤”です。

ラテックスアレルギーと異なり、Ⅳ型(遅延型)アレルギーなので24時間以降で手荒れがしてくるという方は加硫促進剤アレルギーの可能性が高いです。

ニトリルグローブには加硫促進剤ありとなしがあります。

手荒れして困るという方は、「加硫促進剤フリー」「アクセラレーターフリー」と書かれたものを購入してみて下さい。

VBLとして使用する場合には、単純に蒸れで手荒れすることもあります😅

コメント

コメント一覧 (5件)

ぐー

登山はしないんですが、職場が寒いので足のVBL活用しています。30〜50デニールのストッキングを履きビニール袋を被せて靴下を履けば普段履いてる靴でも入りますし効果も十分実感できます。動きが少ない時はつま先の甲やくるぶし裏辺りに貼るカイロミニをつければ足元が一番暖かくなります。当然ストッキングは湿気て独特の不快感はありますが、冷えて痛いのと比べたら遥かにマシです。副次効果で踵もツルツルになります笑

コメントありがとうございます。

たしかにビニール袋を1層作るだけでもVBL効果が得られますよね。

ストッキングを一番下にしているのは、ビニール袋が一番下だとやはり不快感が強すぎるためですか?

素足にビニール袋を直接被せるのも効果は高いですがかなり滑るので靴をしっかりフィットさせる必要があります。また、滑ることでビニール袋をつま先で強く押してしまうのでつま先が痛くなります(小さい靴を履いてつま先が当たっている感じと同じです)。ビニール袋を履いた直後は逆にかなりの摩擦が起きるので擦れて皮膚が痛い時もありました。洗濯物が減るので理想的ではあるんですが痛いので断念しましたね。ストッキングは滑り止めの観点から履くようにしています。記事で気にしておられた匂いに関しては私の体質的に殆ど出ないので気になったことはないです。人によっては生物兵器と化すでしょう笑

真壁さん

返信ありがとうございます。確かに靴の中で滑りそうですね。

登山で使ったらつま先が死にそうですね😅

参考になりました。コメントありがとうございました!