はじめに

こんにちは!市川です!

僕の自己紹介はコチラ

今回のテーマは「高度順応」です。

今回も長くなってしまったので、前編・後編に分けました。

前編は、以下を解説します。

✔️高度順応の仕組み

✔️高度順応の個人差

✔️高度順応するにはどのくらいの時間が必要なのか

✔️富士山やキリマンジャロ登山の実例

後編では、

✔️高度順応はどのくらい持続するのか?

✔️事前順応の有効性は?

✔️低酸素室、低酸素マスクは有効なのか?

✔️海外遠征登山での高所順応戦略

こんな感じで解説予定です。

高山病を防ぐカギは「高度順応」です。

しかし、

どのくらいの期間で順応できるの?

高所に弱くても、体力があればカバーできるの?

などなど、高所順応に関する疑問は多いはず。

実際に僕の登山者検診でも「高所に弱くて・・・」と相談されるケースは多々あります。

結論から言えば、

体力と高所順応は別物です。

持久力トレーニング、すなわち心肺機能を鍛えても、高所に強くはなりません。

「なんだ・・・、じゃあ、どうしようもないじゃん」と諦めないで下さい。

今回の記事を前編・後編通して読んでいただければ、高所順応の理解が深まり、高所に弱い人でも対策ができます!

ぜひ、一緒に学んで高所を楽しめるようになりましょう!

※本記事では「高度順応」「高所順応」と2つのワードが入り乱れていますが、同じ意味だと思ってください。医学的には「高所順応」の方がよく使われます。

高度順応とは?

高度順応とは、「低酸素環境に対する可逆的な生理的適応のこと」です。

「可逆的な」なので、一旦順応しても時間が経てば元に戻ってしまうということです。

目的は、「酸素の取り込み・運搬・利用」を最適化し、低酸素下でも活動できるようにすることです。

高所順応は、数分レベルから始まり、完全な順応には数か月を要します。

それでは、高所順応の仕組みを説明します。

ちょっとややこしいですが、なんとなく仕組みを知っておいたが方が、この後の理解が深まるので頑張りましょう。

体はどう変わる?高度順応のメカニズム

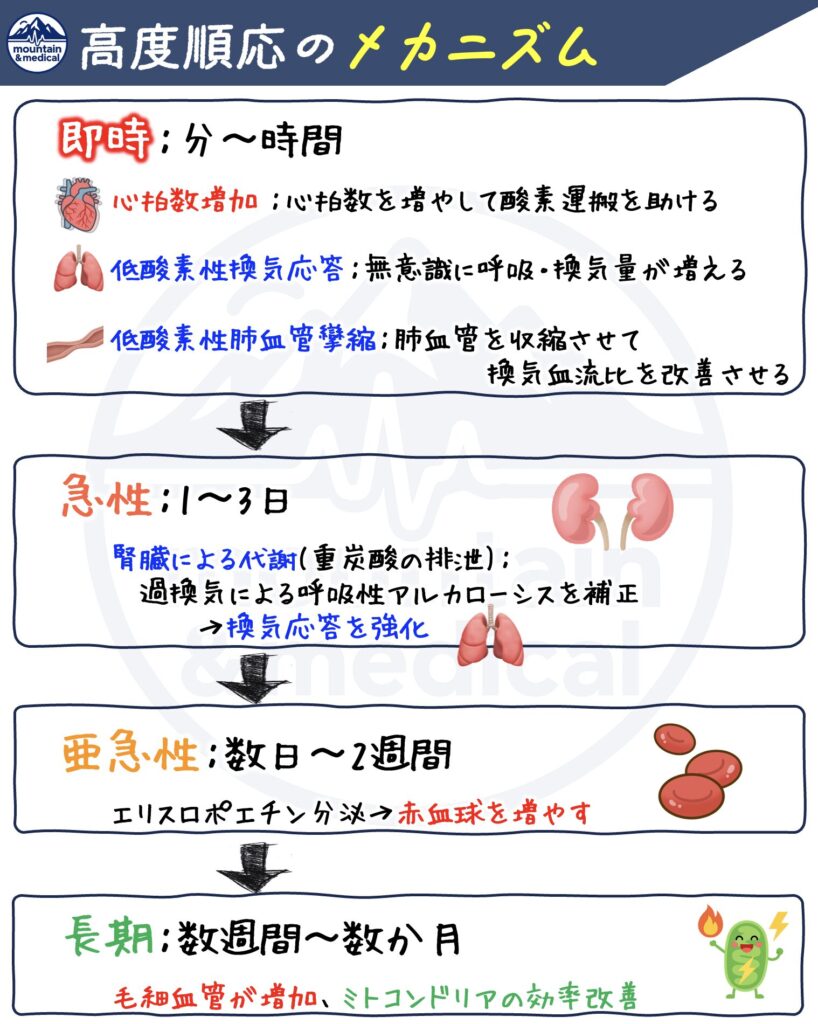

まずは即時反応として、数分〜数時間レベルで

💓心拍数増加

🫁低酸素性換気応答

🫁低酸素性肺血管攣縮

が起こります。

心拍数を増やして、血流量を増やすことで臓器に酸素が届くように作用し、

無意識下で呼吸数や一回換気量が増加し、たくさん酸素を取り込むようになります。

低酸素性肺血管攣縮は、細かく理解しなくても問題ありません。

簡単に言えば、低酸素のときに肺動脈を収縮させて肺血流を落とすことで、換気血流比を改善させて、より効率よく酸素を取り込むことができるようになります。

ついで、急性反応として1〜3日レベルで、

腎臓での代償性代謝が起こります。

即時反応で換気が増えると、呼吸性アルカローシスといって、体液がアルカリ性に傾きます。

腎臓でHCO3-を排泄することで、アルカローシスを是正して、遠慮なく、換気応答が働けるようにサポートします。

このあたりまでが、僕ら一般登山者が登山中に起こる高度順応ですね。

コレより先は小屋番さんや高地労働者のように数週間レベルで高所に滞在する必要があります。

亜急性反応は数日〜2週間程度で起こります。

主には腎臓からエリスロポエチンという造血ホルモンが出て、骨髄での赤血球産生を増加させます。

赤血球は酸素運搬をする細胞なので、赤血球が増えればたくさん酸素を組織に届けることができるようになります。

長期反応は数週間〜数ヶ月レベルで起こります。

これだけ長期間高所に滞在すれば、組織構造そのものが変わってきます。

組織への血液供給量を増やすために、毛細血管が増えたり、

酸素からエネルギーを産生するミトコンドリアそのものが機能改善して、少ない酸素でもエネルギーが作れるようになります。

高所順応のデメリット

上記をみると、高所に住むことで多くのメリットが得られそうですが、亜急性反応以降にはデメリットもあります。

良いことばかりではないので、要注意ですね。

体力があっても高山病になる?高度順応の個人差

高所順応のしやすさに個人差はあります

これは有名なのでご存じの方も多いのではないでしょうか?

一番の要因は「体質」であり、高山病になりやすい方は「自分は高所に弱い」と自覚している方も少なくないと思います。

一般的には標高2,500m以上で高山病になりやすいといわれていますが、僕の経験的には標高2,000mを超えると高山病になる方は少なくありません。

もう少し詳細に見ていきましょう。

年齢は関係ないの?

高齢者の方が高所に弱そうだけど・・・

逆に若年者に急性高山病が多い報告もありますが、直接的な関連は明確ではありません。

WMS2024急性高山病ガイドラインでも「年齢はリスク因子に入っていません」

ただし、お子さんの場合などははしゃぐ・走るなどの息切れを伴う運動をしやすいので高山病には要注意です。

なるべく落ち着いて行動してもらうようにしましょう。

性別は?

女性の方がなんとなく高所に弱いような・・・

男女差はないです

高所に弱い病気ってあるんですか?

心臓病

呼吸器疾患

肥満

睡眠時無呼吸症候群

貧血

これらは高山病になりやすいといわれています。

初日に2,000m以上に一気に上がるといつも高山病になる。

体力をつければ、高山病になりにくくなりますか?

残念ながら体力と高所に強いかどうかは直接的な関係はありません。

体力がある≠高度順応しやすい

なんとなく体力をつければ、高所にも強くなるような気はしますが、有名な登山家でも高所に弱い方はいますよね。

基本的には「体力がある≠高度順応しやすい」となります。

これは高所順応の仕組みを考えれば分かることで、

高度順応=生理的適応反応

であるため、

高所順応とは換気応答、腎代償、造血などの生理的な反応であり、体力(フィットネスレベル)とは無関係なのです。

海抜ゼロメートルでの有酸素運動能力は、高山病に対する防御因子にはならない。

高山病の発生率と、年齢、性別、トレーニング、飲酒量、喫煙との間に関係はないと報告。

Imray C, et al. Prog Cardiovasc Dis. 2010;52:467-484. PMID: 20417340

年齢・性別・体力は急性高山病リスクの主要因ではない。

最も重要なのは登高速度と睡眠高度。

CDC Yellow Book:High-Altitude Travel and Altitude Illness

予防の第一はゆっくりとした登高。

体力の有無にかかわらず、ゆっくり上がることが重要。

Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Acute Altitude Illness: 2024 Update

様々な文献・ガイドラインが「体力と急性高山病は関連がない」と報告しています。

じゃあ、高所に弱い人は、心肺機能を鍛えても意味ないの?

安心して下さい。

間接的には体力があるほうが高所に有利に働きます。

体力そのものが高山病の発症率を決定するわけではないが、

相対的運動強度が高いほど高山病発症リスクは上昇する。

Imray C, et al. Prog Cardiovasc Dis. 2010;52:467-484. PMID: 20417340

こういう報告があります。

もう少しわかりやすく言えば・・・

⭕️余裕を持った登山ができれば高山病になりにくい。

❌ゼーゼー言いながら無理して登れば高山病になりやすい。

余力を持って登る(ATレベルで登る)ということが、高山病を防ぐには重要です。

基礎体力をつければ、同じペースで登っても余力を持って登れるため、高山病予防には有利に働きます。

登山において体力はあって損はありません。

高所に弱い人ほど、しっかりと体力をつけておきましょう。

※AT(無酸素性代謝閾値:Anaerobic Threshold)についてはいずれ解説しますが、今は「余力を持って登れるペース」と考えてください。

高度順応にはどのくらいの期間が必要?

どのくらいの期間・どのくらいの高度に滞在したら順応できるのか?

とても気になりますよね?

僕は気になったので、いろいろ調べたのですが、結論としては「はっきりしたことは分かりませんでした😅」

個人差が大きいことから一概に算出できないんだと思います・・・

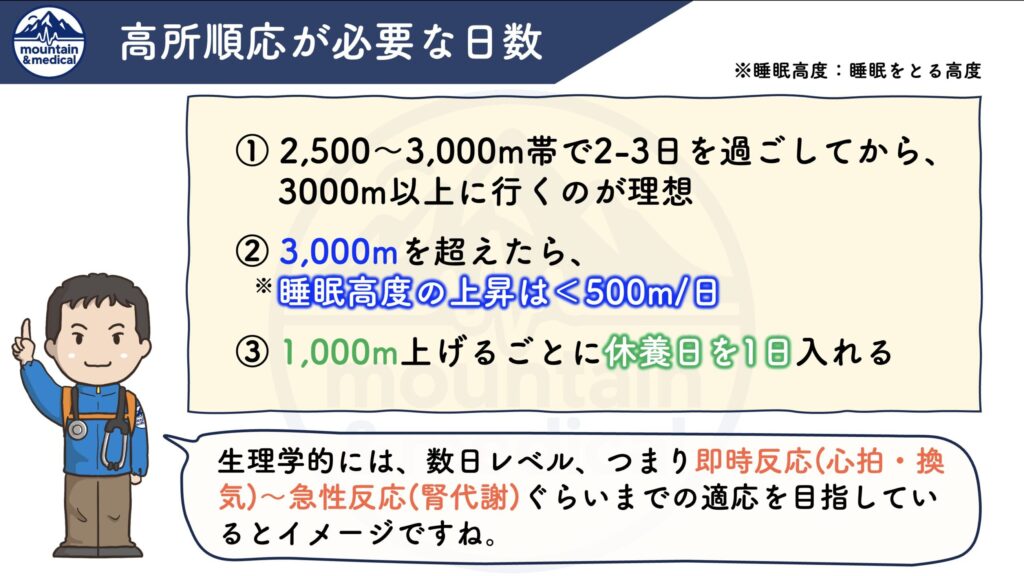

でも、それでは困るので、WMS2024高山病ガイドライン2024やCDC Yellow Bookを踏まえた推奨される高度順応戦略は以下の通りです。

睡眠高度というのは、「睡眠をとる標高」という意味ですね。

過去記事でも解説したように睡眠中が最も低酸素状態になるため、高度順応においてはどの標高で寝るのか?というのを重視します。

「睡眠高度の上昇を1日500m未満に抑えましょう」

この500mという数字の根拠が知りたくていろいろ調べたのですが、ランダム化比較試験や厳密な生理学的閾値から導かれたものではなく、ネパールやアンデスのトレッカー観察研究・遠征記録・軍や労働者のデータなどからの経験則(expert consensus)のようです。

今後、変わるかもしれませんね。

高所順応の生理学的反応から考えると、

✔️即時反応:心拍数上昇、換気応答

✔️急性反応:腎臓での代謝を増やして、換気応答を促進

このあたりまでの順応を目指しているイメージですね。

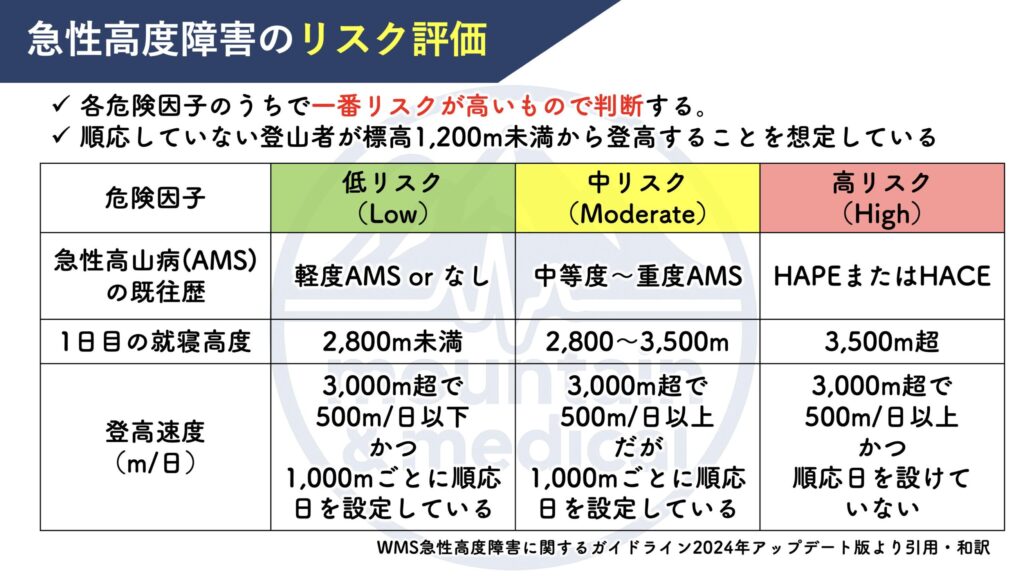

参考までに過去記事でも紹介しましたが、WMS急性高度障害に関するガイドライン2024が勧告している高山病リスク一覧表も再掲しておきます。

富士山の場合

富士山頂は標高3,776mです。

3,800m近い標高に日帰りで弾丸登山をするのは、高山病リスクがかなり高いです。

実際にアンケート調査では、富士山へ登山した方の約半数は高山病を経験しているそうです。

前述の高度順応が必要な日数を加味すると、

五合目(例:吉田口2,300m)前泊→8合目:3,000m帯で1泊して、山頂を目指すのが良さそうですね。

高所に弱い方はこういったのんびりプランを考えましょう。

社会人で2泊3日は仕事的にキツい・・・という方は、

事前順応という考え方があるので、直前に北アルプスなど標高2,500mぐらいで1泊しておけば、5合目での前泊は省略できると思います。

事前順応に関する詳細は後編で解説します!

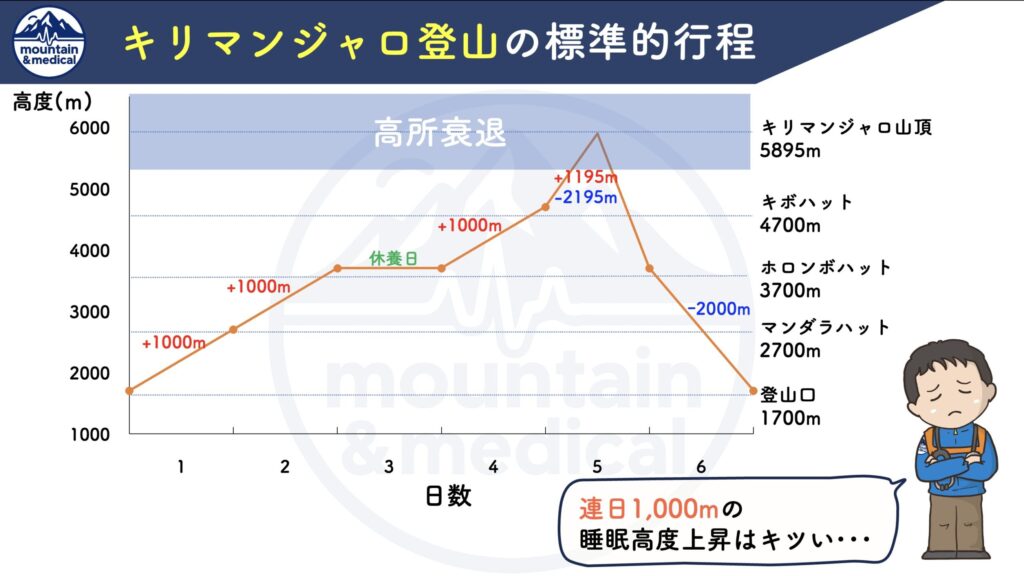

キリマンジャロ登山の特徴

キリマンジャロといえば世界7大陸最高峰の1つでアフリカ大陸最高峰です。

5,895mと標高は高いですが、赤道直下ということもあり「最も登りやすい7大陸最高峰」とされています。

一方で、登山スケジュールが厳しく、アコンカグアやヒマラヤの高峰よりも高山病にはなりやすい山でもあります。

現地、タンザニアの貴重な観光資源であり、現地ガイドを雇わずして登ることはできません。

なので、個人で登山行程を調整するのが難しいんですね。

キリマンジャロの詳細についてはこちらのサイトに丁寧にまとめられています。

上記がキリマンジャロ登山の標準的な行程になります。

ルートはいくつかありますが、どのルートで登ってもおおよそ同じような標高差になります。

毎日1,000m近い睡眠高度上昇となり、高山病リスクはとても高いですよね。

キリマンジャロ登山に関しては行程がある程度固定されているため、事前順応(pre-acclimatization)が特に重要になります。

こちらに関しては後編で解説します!

前編まとめ

まとめです!

今回の記事では、

✅高所順応の仕組み

✅高所順応と個人差

✅体力の有無での高所順応は変わるのか?

✅高所順応に必要な日数は?

これらを解説してきました。

数日程度しか高所に滞在しない一般登山者は、高度順応のメインは心拍数・換気応答です。

睡眠中には換気応答が弱まるので、高山病になりやすくなります。

高山病になりやすいかどうかは年齢・性別には関係なく、体質によるところが大きいです。

高所に弱い体質の方でもゆっくりと順応すれば高所に順応できます。

時間はかかりますが、慌てずにやっていきましょう。

体力に関しては直接的に高所順応に有利に働くわけではありません。

しかし、息切れをしない余力を持った登山(運動)というのが高山病リスクを抑えるには重要ですので、余力を持って登れるようにしっかりと体力をつけておくことは大切です。

以上を踏まえた上で、以下の3点を意識して登山行程を組んでいきましょう。

① 2,500〜3,000m帯で2-3日を過ごしてから、3000m以上に行くのが理想

② 3,000mを超えたら、睡眠高度の上昇は<500m/日

③ 1,000m登るごとに休養日を1日入れる

自分が高所に弱いな・・・と思う人は上記-500mとか-1000mとか調整して使用するのがいいと思います。

キリマンジャロ登山のように登山行程でゆっくり順応できない場合、そもそも自分は高所に弱いという方には事前順応という考え方もあります。

後編では、

✔️高度順応はどのくらい持続するのか?

✔️事前順応の有効性は?

✔️低酸素室、低酸素マスクは有効なのか?

✔️海外遠征登山での高所順応戦略

こんな感じで解説予定です。

是非、後編も合わせて読んでください!

最後まで閲覧いただきありがとうございました!

後編もよろしくお願いします!

コメント

コメント一覧 (2件)

お世話になります。

高所順応、ちょうど明日上高地から横尾明後日横尾から槍ヶ岳山荘の予定です。

順応には短すぎますが、高山病の兆候が出ない事を願うばかりです。

遠藤さん

コメントありがとうございます。

横尾での順応、良いと思いますよ。

あいにくの天気ですね。僕も今週末は1泊2日で沢登りを予定していましたが、寒気もきて寒そうなので、日曜日帰りに変更です。

お気をつけて楽しんできてください。