はじめに:水分管理の正解は?

こんにちは!市川です!

自己紹介はコチラ

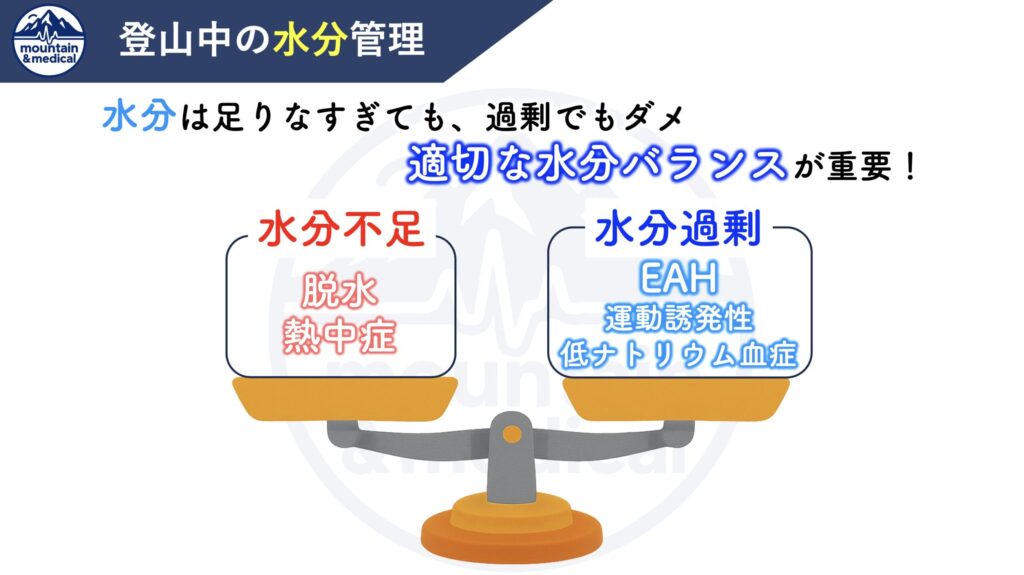

今回のテーマは「登山中の水分管理」です。

これからの夏山シーズン

稜線は涼しくても、登山口や樹林帯は暑くて大量に汗をかきますよね。

脱水には気をつけてるよ。

熱中症にならないように水分補給は怠らないよ。

このようにこまめな水分補給に気をつけている登山者は多いと思います。

一方で・・・

水の飲み過ぎによる「運動誘発性低ナトリウム血症」っていうのも聞いたことがあるけど・・・

勉強熱心な方は運動誘発性低ナトリウム血症(EAH:Exercise-Associated Hyponatremia)というワードを耳にしたことがあるかもしれません。

運動誘発性低ナトリウム血症(EAH)は2000年代入ってから提唱されてきた概念で、“水を飲みすぎることで逆に命を落とす” という事例が報告されています。

2002年のボストンマラソンでEAHによる脳浮腫で女性ランナーが死亡した報告(1が有名で、これを機に多くの研究がされました。

実際の夏山登山では、脱水・熱中症(水分不足)の方が圧倒的に多いですが、逆に意識が高い人ほど水分の取り過ぎによる運動誘発性低ナトリウム血症(EAH)が問題になっているのも事実です。

このブログでは、夏山を安全に楽しむための“ちょうどいい水分管理” を脱水とEAHという両極のリスクを軸に、わかりやすく解説します。

登山中の脱水 ― どんな危険がある?

まず知っておきたいのは、夏山登山では脱水リスクが非常に高いということです。

実際には運動誘発性低ナトリウム血症(EAH)で救助搬送される例よりも脱水での救助要請事例の方が多いですので、まずは脱水について今一度抑えておきましょう。

特に中高年登山者では、

✔️加齢により体内水分量が少なくなり、

✔️脱水による疲労感や体温調整力の低下が若い人より強く出やすい

のが特徴です。

【脱水の主な症状】

脱水になると上記のような症状が出ます。

「本人が脱水と気づいていないケースも多い」ので注意が必要です。

水分・塩分さえ補給すれば、また歩けるようになるのに、それが分かっておらずに救助要請するケースも見かけます。

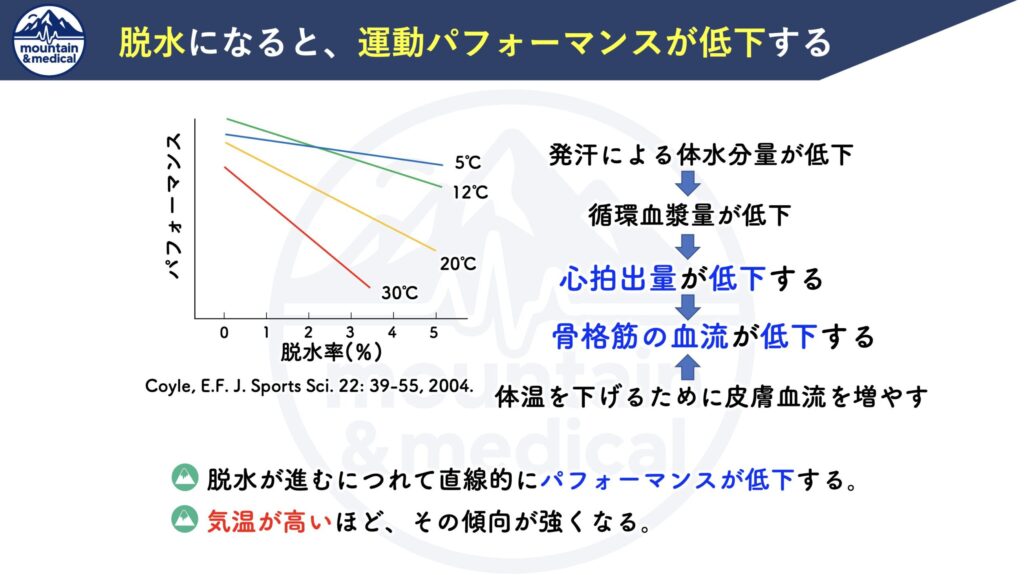

脱水になると運動パフォーマンスが低下することが知られています。

その理由は下図のとおりで端的に言えば「筋肉への血流が低下するから」です。

一般的には体重の1〜2%の脱水(体重60kgなら600〜1200ml)までは暑熱環境であっても運動パフォーマンスの低下はそこまで影響しないといわれています。

逆に言うと、

脱水の許容量は体重の1〜2%までです。

例:体重60kgなら600〜1200ml程度

これは重要なので覚えておいて下さい。

どのくらい汗をかくのか?〜脱水量の推定〜

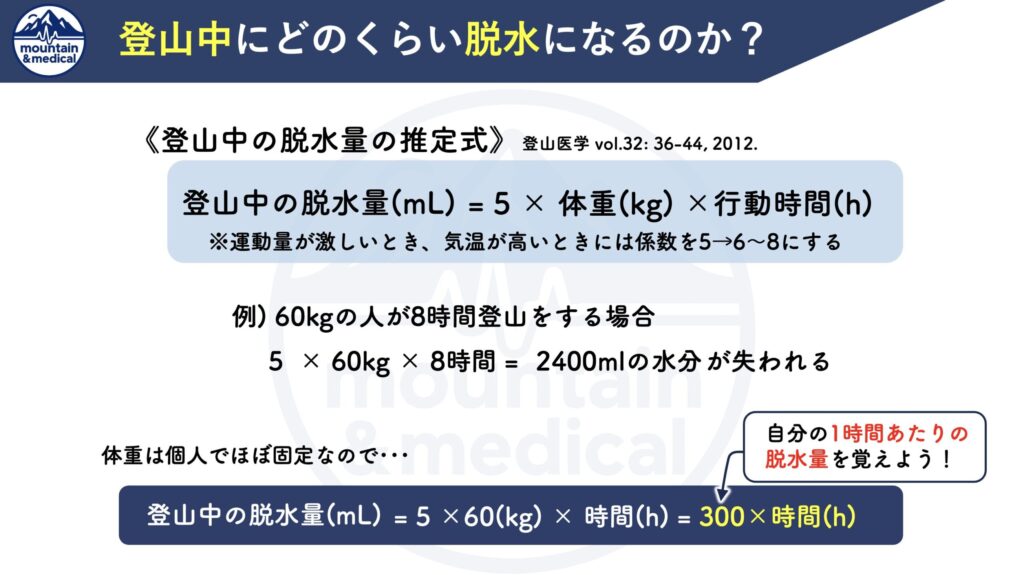

登山中の脱水量の式として有名なのは、以下の式です。

登山中の脱水量(mL) = 5 × 体重(kg) × 行動時間(h)

体重60kgの人であれば、

5×60kg×時間=300×時間(mL)

つまり、1時間あたり300mLの水分を失います。

なお、

登山中の脱水の許容量は体重の1〜2%までです

例)体重60kgの人が6時間登山をするなら・・・

5×60kg×6時間=1800ml

体重の1%=600ml

→「1200mlぐらいを登山中に補給しましょう」ということになります。

脱水を恐れて飲みすぎると起こる「EAH」とは?

一方で近年問題となっているのが、飲みすぎが原因で起こる運動誘発性低ナトリウム血症(EAH:Exercise-Associated Hyponatremia) です。

運動誘発性低ナトリウム血症とは、

「身体活動中または終了後24時間以内に血液中のナトリウム濃度が135 mEq/L未満になる状態」

と定義されています。

※血漿ナトリウム濃度の正常値は135〜145mEq/L

EAHは、汗で失った塩分を補わずに水ばかりを飲みすぎたときに起こります。

なお、電解質が含まれているスポーツドリンクであっても飲み過ぎにより発生しますので注意が必要です。

運動誘発性低ナトリウム血症の症状

軽症例では、

✔️ 倦怠感、疲労感

✔️ 頭痛

✔️ 吐き気、嘔吐

✔️ めまい、ふらつき

など、脱水や熱中症に似た症状がでます。

重症例では、

✔️ 意識状態の変化:錯乱、混乱、運動失調、虚脱

✔️ 泡沫状の痰

✔️ 呼吸困難

が出現し、命に関わります。

問題としては、脱水や熱中症に症状が似ていますが、水分補給をさせると病状は悪化してしまう点です。

※鑑別についてはこちらの章で解説します。

グランドキャニオン国立公園では、2004年から2009年のハイキングシーズン中、熱関連の非致死性疾患の19%が運動誘発性低ナトリウム血症であったとされています(4

また、長時間の縦走やトレイルランニングでの死亡例も報告されています(4。

運動誘発性低ナトリウム血症の病態生理は?

この章は医療従事者向けですので、興味がない方は読み飛ばしてもらってもかまいません。

一般の方でもわかるように解説しますので、興味がある方は理解が深めるために是非読んでください😊

(参考文献は4-6.です)

水分調整のメカニズム

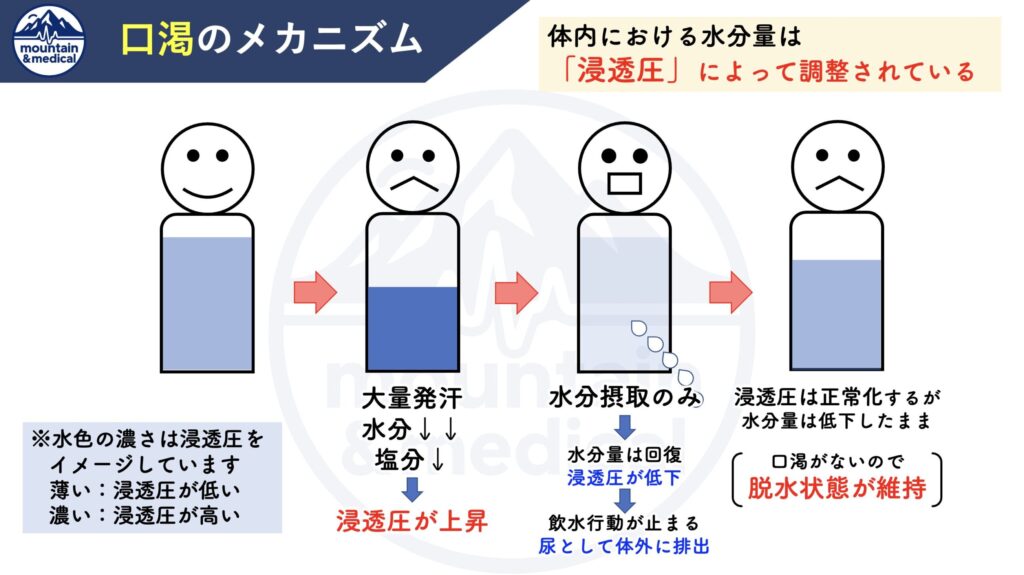

まず前提として、体内の水分量は主に血液の「浸透圧」によって調整されています。

脳の視床下部と呼ばれる部位に「浸透圧受容器」という血液の浸透圧センサーがあります。

浸透圧はざっくり血液の濃さだと思ってください。

そして、その濃さを作っているのはナトリウムです。

簡単言えば、

🥵 血液中のナトリウム濃度が高い→血液浸透圧が高い→視床下部は脱水と判断する

🚰 血液中のナトリウム濃度が低い→血液浸透圧が低い→視床下部は水分過多と判断する

ざっくりこんなイメージです。

浸透圧が高い(脱水)と、口渇感が出て、水分を飲みたくなります。

浸透圧が低い(水分過多)と、尿をたくさん作って水分量を減らします。

こんな感じで通常であれば、人体の水分量は一定になるようにうまくできているのです。

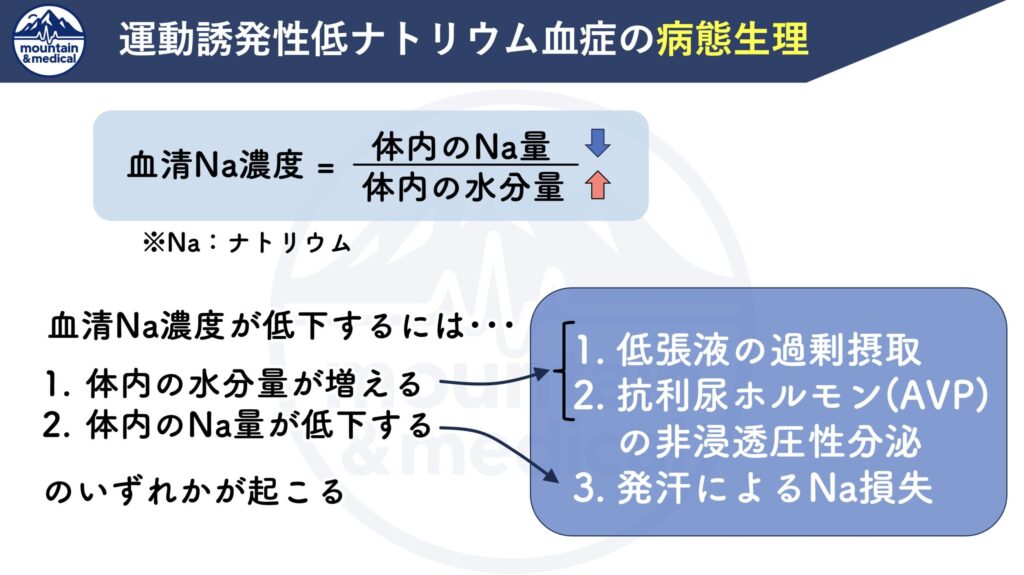

なぜ低ナトリウム血症になってしまうのか?

血清ナトリウム濃度が低下するには・・・

1.体内の水分量が増える

2.体内のNa量が低下する

このどちらもしくは両方が起きる必要があります。

運動誘発性低ナトリウム血症の病態生理は3つあります。

- 低張液の過剰摂取

- 抗利尿ホルモン(AVP)の非浸透圧性分泌

- 発汗によるナトリウム損失

1.低張液の過剰摂取

発汗による水分排出量を上回る量の低張液(水、スポーツドリンクなど)を過剰に摂取すれば、血液中のナトリウムが希釈されて、低ナトリウム血症になります。

ただし、正常な人体は1時間に1000mlぐらいの水分を飲んでも排尿などによって血液浸透圧を一定に維持できる能力があるため、通常は過剰飲水のみでEAHを起こすことはありません。

そこで重要になってくるのが「2.抗利尿ホルモンの非浸透圧性分泌」です。

2.抗利尿ホルモン(AVP)の非浸透圧性分泌

これが最も重要なメカニズムなのですが、この1文では何言ってるか分かりませんよね😅

抗利尿ホルモン(AVP)とは、その名の通り「尿を出さないようにして体内の水分量を維持する」ホルモンです。

通常は、以下のように浸透圧に依存して働くことで低ナトリウム血症を防いでいます。

①水分量が多い、つまり浸透圧が低くなる

②抗利尿ホルモン(AVP)の分泌が抑制される

③尿量が増加して、浸透圧が上昇する(水分過剰が解除される)

しかし、登山のような長時間の運動中には、

結果として、水分過剰の状態になっても尿が出ず、余分な水が体に蓄積することで、血液が薄まり、低ナトリウム血症となってしまうのです。

3.発汗によるナトリウム損失

一般的に汗の中には0.3%の塩分が含まれています。

したがって、汗をかけばかくだけ、塩分が失われて、失った塩分量に見合った塩分摂取をしないと低ナトリウム血症になってしまいます。

なお、汗の中の塩分濃度が0.3%というのはあくまで平均値です。

実際には0.06% 〜 0.4%ぐらいの幅があります。

暑熱順化によって汗の中の塩分量は大きく低下しますので、運動誘発性低ナトリウム血症を防ぐためにも暑熱順化は大切ですね。

ただし、汗による塩分喪失がどのぐらいEAHに関与しているかは懐疑的なところもあり、主因は①水分の過剰摂取、②抗利尿ホルモン(AVP)の異常分泌だとされています。

スポーツドリンクだけでEAHは防げない理由

水ばかり飲むからダメなんでしょ。

スポーツドリンクを飲めば大丈夫じゃないの?

と思う人もいるかもしれません。

しかし、一般的なスポーツドリンクの塩分濃度は0.1〜0.2%程度。

これに対して・・・

✔️汗の塩分濃度は0.3%

✔️血液の塩分濃度は0.8%

つまり一般的なスポーツドリンクでは塩分濃度がはるかに薄いのです。

スポーツドリンクだけでは飲めば飲むほどナトリウム(塩分)は薄まります。

ちなみに、OS-1の塩分濃度は0.29%とほぼ汗と同等になっています。

ただし、おいしくないのが欠点ですね😅

僕としては、OS-1を飲むぐらいなら、水もしくはスポーツドリンクを飲んで、足りない塩分は行動食で補う方が合理的かなと思います。

脱水のせいで食事が喉を通らないぐらいバテてしまえばOS-1も有効だと思います。

水分管理の4つの重要ポイント

では、脱水とEAHの両方を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか?

ポイントは4つです。

- のどが渇いたら飲む

- 塩分をセットで摂取する

- ストレス・低血糖を避ける

- 登山前後での体重を確認する

① のどが渇いたら飲む ― ただし高齢者は感覚が鈍る

運動誘発性低ナトリウム血症を防ぐには水分の過剰摂取が大敵とされており、

WMS2019ガイドライン(5では「のどが渇いたら飲む」を基本としています。

ただし、

✔️中高年では渇きの感覚が鈍くなること

✔️AVPの異常分泌がなければ脱水になりやすいこと

✔️実際にEAHよりも脱水・熱中症症例の方が多いこと

などからは、

「のどが渇いたら飲む」を基本としつつ、1時間に200〜300mlを目安に小分けで飲むのが現実的です。

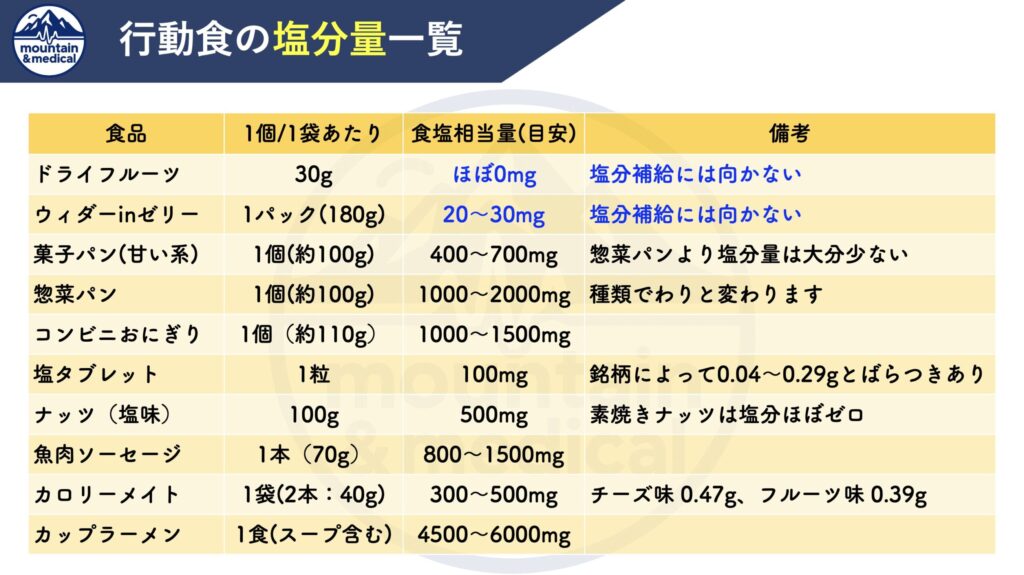

② 塩分をセットで摂取する

- スポーツドリンクに頼るだけでなく、行動食からも塩分を摂るようにしましょう。

- 汗の塩分濃度を0.3%とすると、100mlの発汗に対して300mgの塩分が失われます。

- 脱水量の0.3%が塩分量と推定して補うようにしましょう。

- 経口補水液(OS-1など)を行動後半や下山時に活用するのも有効です。

カップラーメン最強ですね😅

山で食べるとスープ飲み干しますし・・・。

逆に町で食べるとヤバいですね。

③ストレス・低血糖を避ける

前述のとおりストレスや低血糖は抗利尿ホルモン(AVP)を分泌させることで水分過剰(EAH)になりやすくなります。

④ 体重変化を確認する

毎回やる必要はありませんが、参考までに何度か登山前後で体重を測ってみることをおすすめします。

こんな感じで「自分にとっての最適な水分、塩分量」を体で学んでいきましょう。

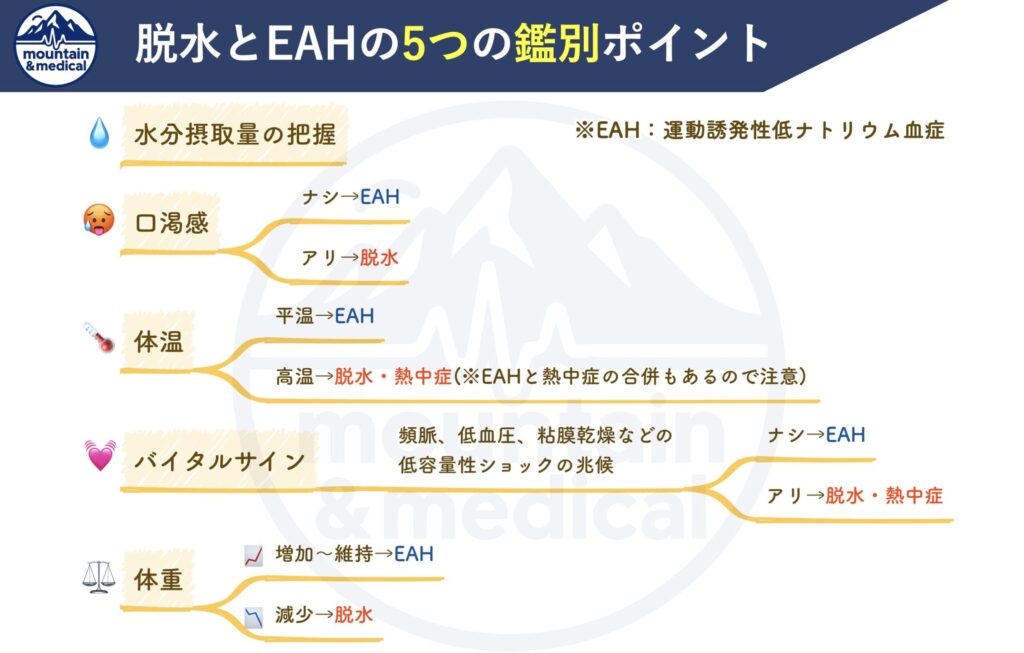

脱水と運動誘発性低ナトリウム血症の鑑別方法5選!

脱水と運動誘発性低ナトリウム血症(EAH)

どちらも発症初期には「倦怠感・疲労感、頭痛、吐き気・嘔吐、めまい・ふらつき」が出てきます。

✔️脱水であれば水分補給(+塩分補給)

✔️EAHであれば塩分補給(水分補給はNG)

水分補給をすべきかどうか迷いますよね。

鑑別のポイントは上記5つです。

体重測定は山岳現場では難しいので、山中で使えるポイントは4つですね。

①まずは本人から水分摂取量を聴取しましょう。

脱水量と水分摂取量のバランスがどうなのか?

足りてなければ脱水ですし、十分に飲んでいればEAHの可能性が高まります。

②口渇感

✔️EAHでは浸透圧は下がっています→口渇感がありません

✔️脱水では浸透圧が上がっています→口渇感があります

※判断力が低下していると脱水でも口渇感がないことがありますので注意して下さい。

③体温

✔️EAHでは体温は上昇しません。

✔️脱水や熱中症では発汗量低下に伴って体温が上昇します。

※EAH+熱中症というケースもあるので注意

④バイタルサイン

脱水・熱中症では低容量性ショックという状態になっています。

体液量が少ないために、

✔️頻脈

✔️低血圧

✔️口腔粘膜の乾燥:口の中がカラカラ

といった現象がみられます。

※頻脈に関しては嘔気などがあればEAHでも頻脈になりえますので注意して下さい。

どの項目にも「注意」があるように、どれか1つを満たしたら鑑別できるわけではなく、5つのポイントを総合的に判断していきましょう。

まとめ

まとめです!

登山は一般のスポーツと異なり医療資源の乏しい遠隔地です。

飲料水も行動食も原則自分で担いで登る必要があります。

これからの季節、脱水や熱中症にも要注意ですが、

水分は「たくさん飲むほど安全」「スポーツドリンクを大量に飲めば安全」というわけではありません。

必要な水分量は体重、体力、暑熱順化できているのかなどで各自異なります。

体の声(のどの渇き)を聞きながら、知識(脱水量の推定→必要塩分量、体重チェックなど)をつけて自分にとってちょうどいい水分管理を見つけてください!

今日からできる!山でのセルフチェック

脱水と運動誘発性低ナトリウム血症、どちらも知っていれば対処できる病態です。

重症化すれば命に関わりますが、初期症状であれば現場で対処するだけで復活する可能性は十分あります。

きちんと学んで備えて、快適に安全に夏山を楽しんでください!

以上です!最後まで閲覧いただきありがとうございました!

参考文献

- Almond CS, Shin AY, Fortescue EB, et al. Hyponatremia among runners in the Boston Marathon. N Engl J Med. 2005;352(15):1550–1556.

- Coyle, E.F. Fluid and fuel intake during exercise. J. Sports Sci. 22: 39-55, 2004.

- 山本正嘉. 登山時のエネルギー・水分補給に関する「現実的」な指針の作成. 登山医学 vol.32: 36-44, 2012.

- Hew-Butler, et al. Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference, Carlsbad, California, 2015. Clin J Sport Med. 2015 Jul;25(4):303–320.

- Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Management of Exercise-Associated Hyponatremia: 2019 Update

- Knechtle B, et al. Exercise-Associated Hyponatremia in Endurance and Ultra-Endurance Performance–Aspects of Sex, Race Location, Ambient Temperature, Sports Discipline, and Length of Performance: A Narrative Review. Medicina (Kaunas). 2019 Aug;55(8):E457.

コメント

コメント一覧 (5件)

今回の水分摂取も毎年夏山の課題です。腎疾患のある私は脱水が一番のリスクであり塩分摂取も適量がどれぐらいなのか悩ましい所です。素人判断ですが、

登山前後はアクエリアスなどのアイソトニック系スポーツ飲料で行動中はポカリのイオンウォーターのハイポトニック系飲料をハイドレーションで摂りつつ岩塩タブレットを少々、と言う感じですが、正解なんでしょうか?

水分摂取量はその時の気温や行程、途中山小屋の有無によってもどれぐらい持っていくかも変わったりしますよね。持って行き過ぎると重いし、シビアすぎると足りるか不安だし…と中々悩ましいですが、何となく状況によってどれぐらいが自分の摂取量かが判ってきた気がしています。気温がやはり判断基準になりますね。

遠藤さん

質問ありがとうございます。

アイソトニック(等浸透圧)がいいのかハイポトニック(低浸透圧)がいいのかは難しいところですね。

また、同じハイポトニックの中でもイオンウォーターは塩分濃度を低くすることでハイポトニックにしていますが、OS-1は塩分濃度は濃くしてカロリー(糖質)を減らすことでハイポトニックにしています。

本記事で言うところのEAH(運動誘発性低ナトリウム血症)を防ぐためには、行動中にイオンウォーター(低ナトリウム溶液)を飲むのはあまり理にかなっていないかもしれません。

塩タブレットで塩分を補っているのでいいかもしれませんが、それなら最初からあえて塩分の薄いイオンウォーターを飲む意味は?という気もします。

理論的にはアイソトニック飲料よりもハイポトニック飲料の方が水分吸収がいいですが、実は関係ないという説もあります。

文字で書くと伝わりにくいので、近日中にInstagramなどで図解で説明しますね。しばしお待ちください。

市川先生、早速のご回答ありがとうございます。確かに塩タブレットで補うなら始めからOS-1を摂取の方がとも思いますね。単に好みの問題なのですが、イオンウォーターがさっぱりしていて飲みやすいのでついイオンウォーターを選び、足らずを塩タブレットで補っている。みたいな感じでした。

図解をまた参考にさせて頂きます。

遠藤さん

それはそれで正解かもしれないですね。OS-1がおいしくないときは脱水やナトリウム不足になっていないときなので。

おいしく飲めるのであればそれでもいいと思いますよ。ただし、塩タブレットは意外と塩分少ないので注意ですね。

「おにぎり1コ≒塩タブレット10個」ですからね😅

僕は塩タブレットあまり好きじゃないので・・・

この辺は好みの問題なので、きちんと理解していれば好きなものを食べて、飲めばいいと思います。

おにぎり1個=塩タブレット10個!(゚д゚)

それは知りませんでした。行動食トータルでそれぐらいにはなってるかもしれませんが、岩塩が美味しく?甘めに?感じる時は足りてないのかも?と思い意識して摂るようにしていましたが、また一つ勉強になりました。ありがとうございました🙇