はじめに|登山をもっと安全に楽しむために

こんにちは!市川です!

自己紹介はコチラです

今日のテーマは「心拍数管理」です。

最近、スマートウォッチや心拍計を活用する登山者が増えていますね。

別に今まで特に困ってないしなぁ。

感覚でペース配分はわかるから十分じゃない?

登山にスマートウォッチなんていらないでしょ。

私はApple watchを持っているけど・・・

心拍数がわかってもどう利用したらいいんだろう?

こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

心拍数は「身体の状態を示す最もシンプルで鋭敏で客観的な指標」です。

登山は有酸素運動の代表であり、心肺への負担は意外と大きくなります。

無理なペースは疲労や高山病、熱中症の原因となり、最悪の場合は山での突然死にも繋がりかねません。

今回は、心拍数を測りながら登山をすることで上記を防ぐ、その活用法を具体的に解説します!

なぜ登山で心拍数を測ると良いのか?

登山は持久系有酸素運動の代表

登山は長時間にわたって筋肉と心肺に負荷をかけ続ける運動です。

平地でのジョギングよりも

✔️長時間

✔️ザックという負荷がかかる

✔️標高の影響もある

ため、思っている以上に身体はハードに働いています。

厚生労働省は健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023のなかで、

成人は3METs以上の運動を週4METs・時以上行うように推奨しています。

※METs・時 = METs × 時間です。

4METsの運動を1時間行えば、4METs・時に相当します。

登山は5〜6METsぐらいありますので、1回6時間の登山をするだけでも30〜36METs・時となり、厚生労働省が推奨する健康を維持するための2ヶ月分の運動に相当してしまいます。

やり過ぎです😅

だからこそ、適切な負荷になるように運動強度を調整しないと登山そのものが健康を害するリスクになり得ます。

登山は登高ペースを調整することで、自ら運動強度を調整できます。

運動強度を調整するために心拍数を利用するのです。

心拍数は「運動強度=見えない負担」を可視化できる

息が上がる、汗をかく、脚が重くなる…などなど。

これらは主観的な指標ですが、確かに主観的運動強度(ボルグ指数)という指標も存在します。

しかし、実際のところは主観だと人によって感じ方が大きく異なります。

痛みに強い人、苦痛に強い人、楽観的な人は軽く捉えがちです。

また、同じペース登っても、心肺機能の差、体調、暑熱順化の差などで負荷はかなり変わります。

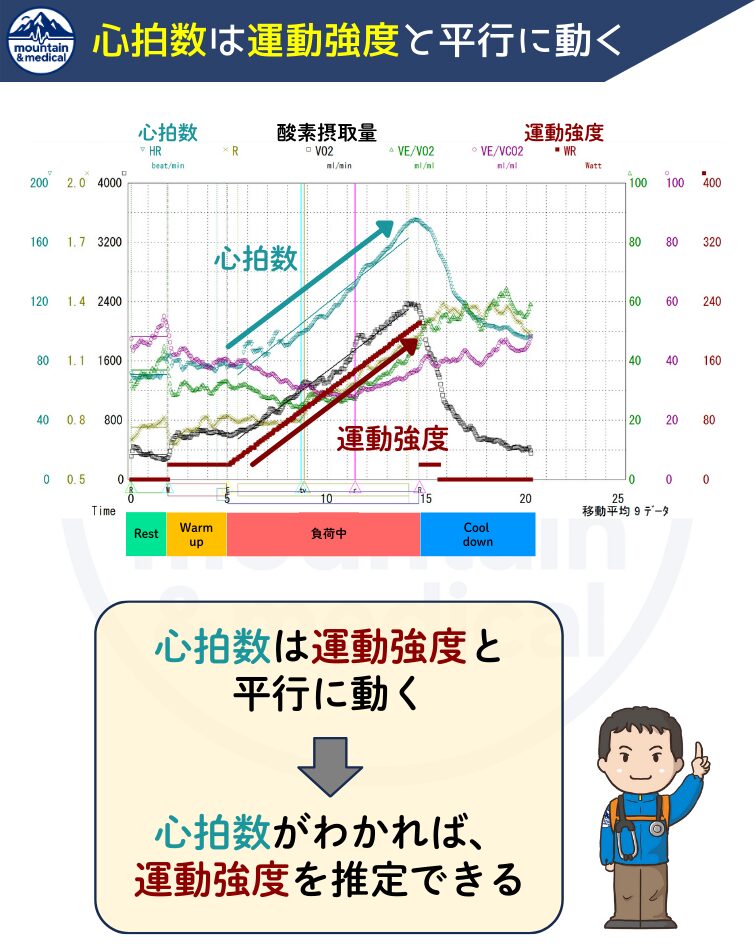

以下の図は心肺運動負荷試験を実施した際のグラフです。

こちらを見ていただくと、

✔️運動強度(茶色)が上がるにつれて

✔️心拍数が平行に上がっている

のが分かると思います。

「心拍数が分かれば、運動強度を客観的に推定できる」

ということです。

心拍数を確認しながら行動することで、オーバーワークを防ぎ、無理のない運動強度を維持できます。

ついで、心拍数を測るメリットはどんなことがあるのか?について具体的に解説します。

心拍数を測る5つのメリット

登山中に心拍数を測定するメリットは5つあります。

それでは1つずつ解説していきます!

🏃♂️無理のないペース配分ができる

最大心拍数の75%程度が一般的に登山に適した心拍数ゾーンです。

例えば、最大心拍数170回/分なら、170×75%=127.5回/分

これは運動生理学的にはAT(嫌気性代謝閾値)やLT(乳酸閾値)と呼ばれる運動強度に相当します。

AT(LT)はいずれもほぼ同一と考えて問題はありません。

端的にいえば「有酸素運動能力」と考えて下さい。

最大心拍数の75%(AT:有酸素レベル)までであれば、酸素を利用して糖質/脂質からエネルギーが供給されるため、疲労を感じにくく、シャリバテにもなりにくい運動強度になります。

📡 高山病や熱中症のセンサーになる

高山病の予防につながる

高所では酸素分圧が低下し、体は酸素を取り込むために心拍数を上げて代償します。

もちろん低酸素状態に対して換気応答が働き、呼吸数も上がりますが、

高度障害では「息切れを感じる前に、心拍数が上がる」のが一般的です。

心拍数が異常に高いまま登り続けると、高山病を発症し、頭痛や倦怠感が起きやすくなります。

心拍数を見ながら、必要に応じてペースを落とす、深呼吸することで高山病のリスクを下げましょう。

熱中症・脱水症の早期発見になる

夏山では気温と湿度が高く、発汗による脱水で心拍数が上がります。

さして息切れはしていないのに、普段より明らかに高い心拍数の場合には脱水や熱中症のサインの可能性があります。

こまめに水分と塩分を補給し、心拍数が落ち着くのを確認する習慣が大切です。

❤️🩹心臓病のリスク管理ができる

高齢者や循環器疾患のある人は、急激な心拍数上昇は心臓に大きな負担になります。

そして、過剰な負担は登山中の心臓突然死のリスクになります。

実は「登山中に心臓突然死してしまう人の大半は心臓病の既往歴がない」とする報告もあります。

いわゆる隠れ心臓病ですね。

登山者検診では隠れ心臓病の検出や安全登山のための適正な心拍数を指導します。

✔️60歳以上の方

✔️生活習慣病(高血圧、コレステロール、糖尿病など)がある方

そういう方は心拍数を見ながら適切な運動強度に抑えることで、狭心症発作や不整脈の予防につなげましょう!

🔥脂肪燃焼効率が高まる

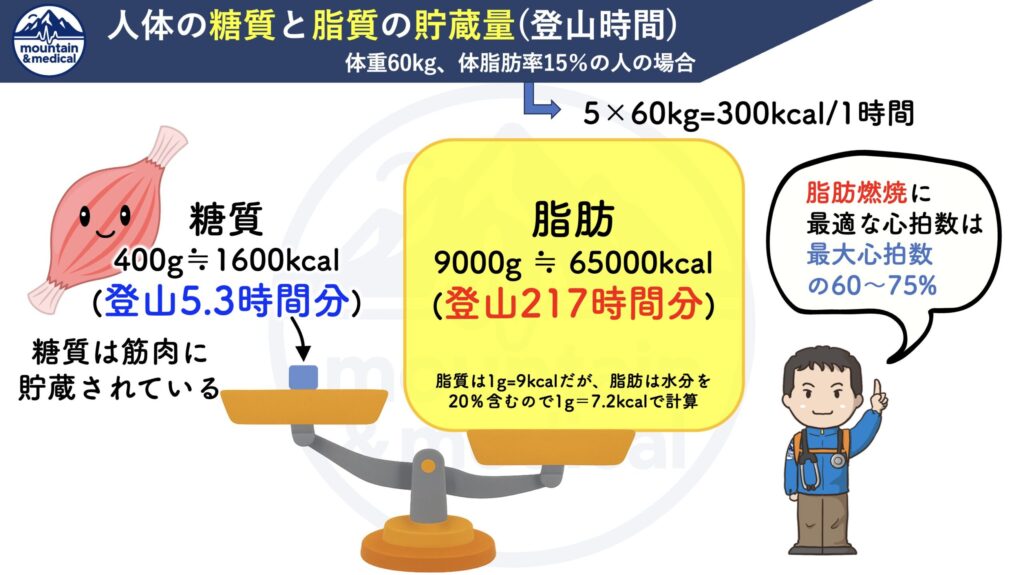

僕らの体のエネルギー源は糖質と脂質です。

下図の通り、体内に貯蔵できる糖質の量は限られていますが、脂質は登山では使い切れないぐらいに蓄積されています。

詳細に関しては後日別記事を用意しますが、

脂肪燃焼に最適な心拍数は、最大心拍数の60〜75%と言われています。

AT(有酸素ゾーン)を維持することで、糖質ばかりを使わずに脂肪を効率的に使えるため、シャリバテ(低血糖によるエネルギー切れ)防止にもつながります。

もちろん、ダイエットにも役立ちますよ😁

過剰な心拍数でゼーゼーいいながら登っていると、頑張っている感はあるのですが、実は脂質は全く燃えません・・・😅

📊 自分の体力データが蓄積できる

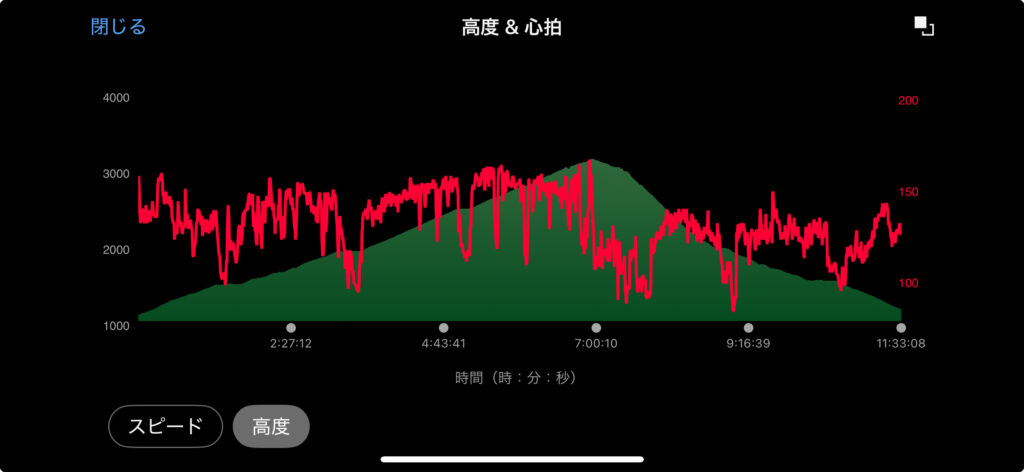

GarminやApple Watchなどのスマートウォッチを使えば、心拍数が経時的に記録されるだけでなく標高や歩行ペースなどのデータも合わせて表示できます。

過去の山行データを見返すと、同じ山でも

など、後で振り返ることで自己管理ができます。

さらにはVO₂ max(最大酸素摂取量)やLT(乳酸閾値)も推定されます。

登山に適した心拍数とは?

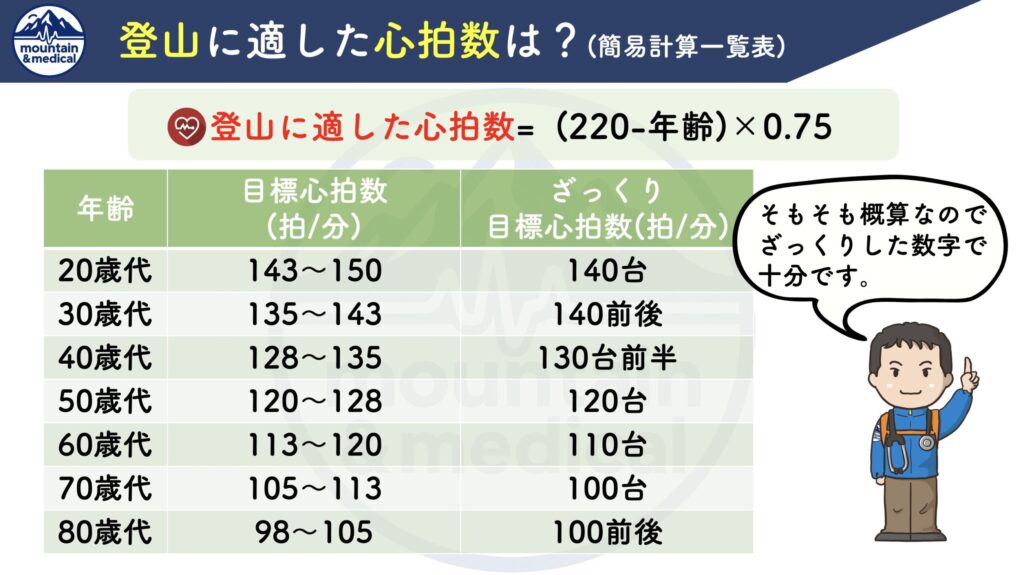

登山に適した心拍数は「最大心拍数×75%」です。

これはAT(有酸素ゾーン)に相当するため、

✔️疲労を感じにくい=高山病や熱中症に関しても心拍数をセンサーとして使える

✔️登山中の心臓突然死予防になる

✔️脂肪燃焼効果が高い

上記の恩恵を受けることができます。

それでは「最大心拍数」はどうやって求めればいいのでしょうか?

最大心拍数の求め方

最も簡便な方法は、「220−年齢」が目安になります。

20歳の方なら220-20歳=最大心拍数200回/分

40歳の方なら220-40歳=最大心拍数180回/分

60歳の方なら220-60歳=最大心拍数160回/分

といった感じです。

「220-年齢」を元に登山に適した心拍数の年代別一覧表を作ったのでコチラ👇をご参照下さい。

ただし、これはあくまでも一般式で、どうしても個人差があります。

性別・体重・もともとの体力でかなり数値がずれてしまいますので、あくまでざっくりした目安になります。

《余談》

実は最大心拍数を求める式にはいろんな種類があります。

最大心拍数=206.9−(0.67×年齢)

最大心拍数=207-(年齢×0.7)

など・・・。他にもあります。

それぞれが「●●の場合はこの式がいい」みたいな記載がありますが、そもそもが推定式でどの式も正確ではありません。

なので、一番簡便で覚えやすい「220-年齢」だけ知っていれば十分だと思います。

いやいや、私はもう歳だし、しっかりとした数値を知りたいんだよ。

こういう方は以下のような方法があります。

- 最大心拍数を実測する

- 自分で測る→危険だからオススメしません

- 病院で心肺運動負荷試験(CPX)を受ける

- スマートウォッチを使う

最大心拍数を実測する

運動限界まで運動をして「限界値」を測る方法ですが、これはリスクが高いためおすすめしません。

やっている最中に倒れるリスクはゼロではありません。

安全に知るなら、心肺運動負荷試験(CPX)を病院で受ける方法があります。

こちらは医師の監督下で実施しますので、万が一の際にもすぐに対応してもらえます。

実際に当院でもCPXを多数やっていますが、CPXで運動限界まで運動してもらうと倒れてしまう方が少数います。

そう言うと「怖い検査だ・・」となりますが、適切に対応することでちゃんとその日のうちに元気に歩いて帰っていますのでご心配なく😅

ただし、病院なので安心ですが、これを自前でやると倒れた際に大変です。

当院の登山者検診でもCPXを実施していますので、興味がある方は是非オススメします。

スマートウォッチで最大心拍数を測る

僕自身はSUUNTO、Garmin、Apple watchしか使ったことがないので、主にその3つを紹介します。

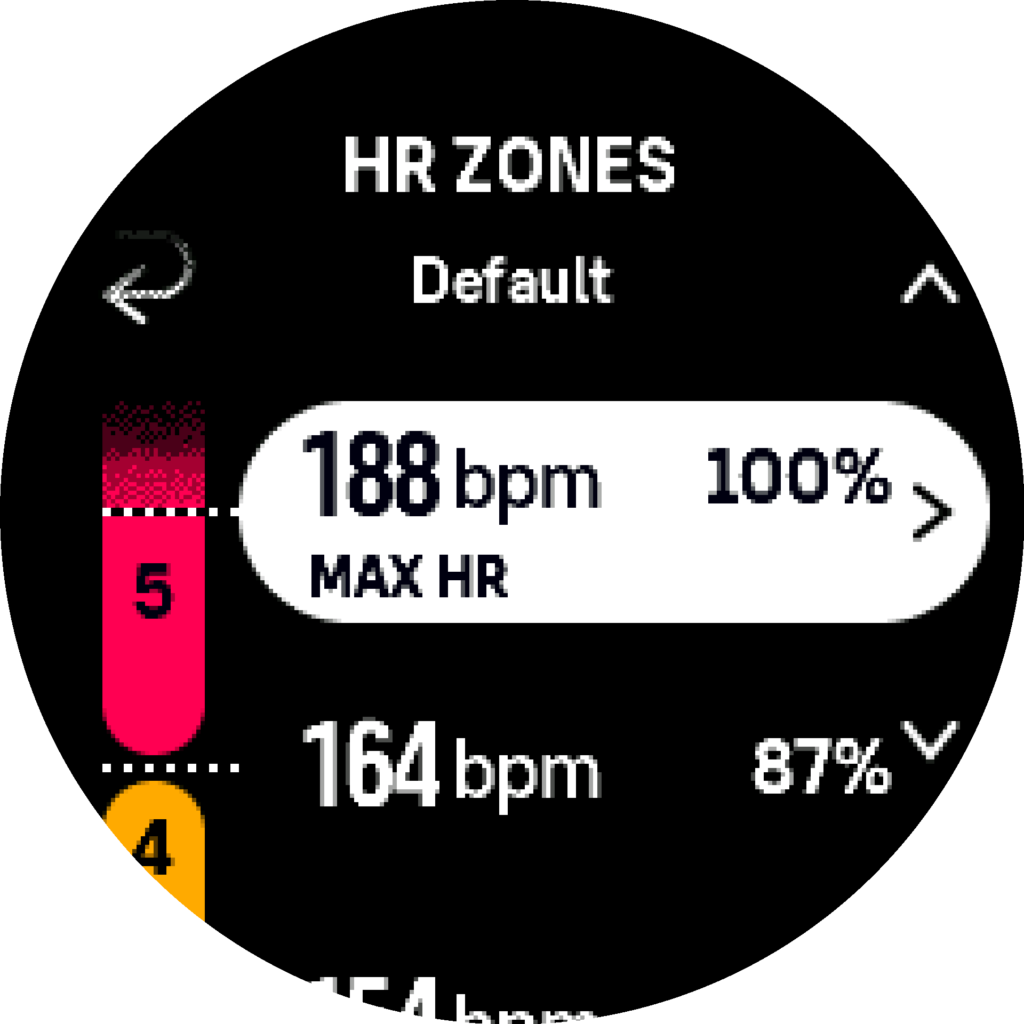

どの機種でも最大心拍数は表示されますが、実は値の計測方法に違いがあります。

3つのメーカー共通の前提として・・・

つまり、ワークアウトをしてその際に心拍数表示を出せば、どの機種でもその運動中の最大心拍数は表示されます。

ここからは違いがあります・・・

どの機種も心拍数Zone設定があり、運動中に最大心拍数の何%で運動しているか表示する機能があります。

これらは運動中に自分がどのゾーンの心拍数で運動しているかわかるため非常に便利なのですが、

実はここで心拍数ゾーンの元になっている「最大心拍数は実測の最大心拍数ではなく、計算式で求めた心拍数を表示するメーカーが多い」のです。

🤔Apple Watch、SUUNTOはいずれも心拍数ゾーンの最大心拍数は計算式で計算され不変です。

😊Garminは多くのモデルが心拍数ゾーンの最大心拍数を実測値で自動更新する機能がついています。

つまり、Apple watchやSUUNTOだとトレーニングをして、体力がついていってもずっと同じ最大心拍数が使われているので、心拍数ゾーンは手動補正が必要になります。

一方でGarminであればほとんどの機種が最大心拍数を実測値に応じて自動的に更新してくれます。

ワークアウト中に実測の最大心拍数が更新されれば、それを自動で修正してくれるのです。

【自動更新機能対応の代表的モデル】

Forerunnerシリーズ

Forerunner 245, 255, 265, 745, 945, 955, 965 など

Fenixシリーズ

Fenix 6, Fenix 7, Fenix 7 Pro , Fenix 8など

その他

epix, Venu, Instinct, Enduro などの主要モデル

この点もそうですし、その他の使い勝手も含めて個人的にはGarminが今のところ一番気に入っています。

オススメの心拍数測定法は?

登山中に心拍数を測る方法として、以下の3つが挙げられます。

自分で測るのが一番簡便・安価ですが、不正確であり、オススメできません。

パルスオキシメーターで測るのも、運動中には揺れでうまく測定できませんし、運動直後から数秒レベルで心拍数は急速に低下していくので、やはり最大心拍数を測定するという目的では不適格です。

スマートウォッチで測るのが比較的正確で、運動中もずっと測定できるためオススメです。

❌欠点としては、スマートウォッチもパルスオキシメーターと同じく、光学式センサーでの脈波をみているため、真の心拍数と若干の解離が出る可能性があります。

❌冬季のような寒冷地では末梢血管が締まるためか、値がかなり不正確になります。

👍僕自身の経験では冬にまともに心拍数が測れたスマートウォッチはGarmin Fenix8だけです。

理由はわかりませんが、光学センサーが優秀なんだと推測しています。

その欠点を補うために胸ストラップ型の心拍センサーが市販されています。

こちらであれば心電図と同じ原理で心拍を捉えているため、光学式センサーよりは正確に鋭敏に心拍数の変化を捉えることができます。

しかし、インターバルトレーニングのような頻繁に心拍数が変動する運動と違って、登山は比較的心拍数を一定に抑えるべきなので、ここまではしなくていいのかな?というのが僕の私見です。

使ってみたことはありますが、ちょっと締め付けがありますし、汗で気持ち悪いし、かぶれやすいし・・・。

市川の個人的なおすすめスマートウォッチ

僕自身もあらゆるスマートウォッチを使ったことがあるわけではないので、ここは完全に僕の独断と偏見が入りますので参考までに・・・😅

個人的には登山者・山岳医・循環器内科医視点でみて、優れているなと思うのは、以下の2つです。

僕がこれらが優れていると感じる点は、以下の通りです。

Apple watch、Garminそれぞれにメリット・デメリットがあり、僕自身、2024年まではApple watch Ultraを肌身離さずつけていましたが、2024年末にGarmin Fenix8を購入してからはお風呂以外はずっとつけています。😊

それぞれの詳細な比較検討は今回の記事目的と離れてしまうので割愛しますが、いずれ比較記事も書きたいですね。

僕自身、松本協立病院でスマートウォッチ外来もやっていますので、心拍数ゾーンの話や心電図機能とか、ヤマレコ連携とか語りたいことがたくさんあります😁

どちらも高額なので、Apple watchならもう少し安価なSeries9〜10でもいいかもしれませんがApple watch SEはオススメしません(心電図が記録できないから)。

Garmin Fenix8は高額ですが、2025年7月現在は新機種が出てきており、価格も以前より安くなっているのでやはりオススメです。

上記2機種の詳細な比較はコチラの記事をご参照下さい!👇

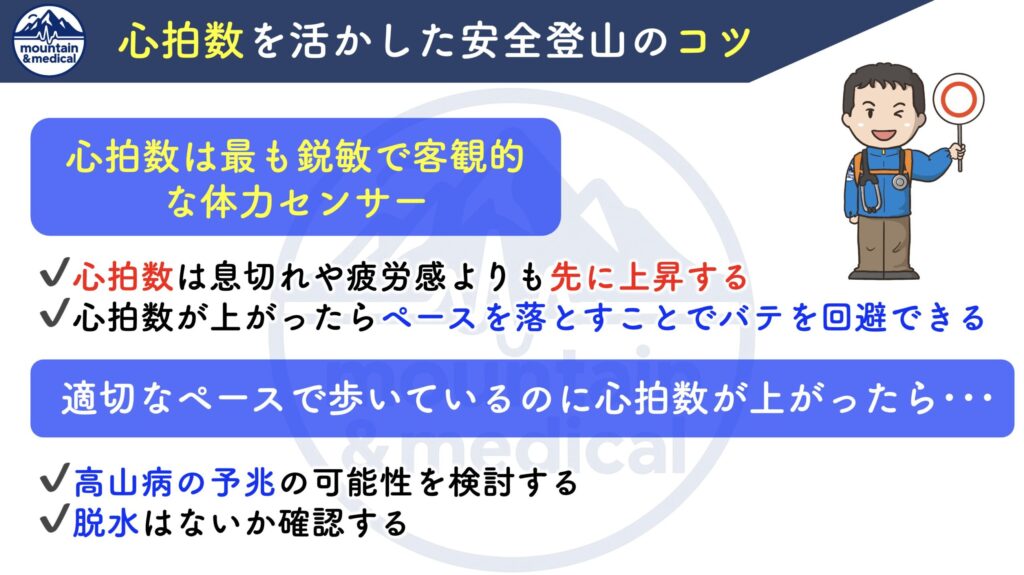

心拍数を活かした安全登山のコツ

心拍数の変化は息切れや疲労感よりも早く訪れます。

僕は「登山はバテたら負け」だと思っています。

一旦、バテモードに入ってしまうと、いくら休憩してもすぐにバテます。

心拍数が上昇した時点でペースを落とせば、息切れ、疲労を感じる前に適切なペースに調整できます。

そんな感じで疲労や脱水、高山病などのセンサーとして利用して早めに対策をすることで予防が可能になります。

心拍数は「生命のセンサー」です。

ぜひ、次の山行から取り入れてみてください。

まとめ

まとめです!

心拍数をうまく活用することで・・・

スマートウォッチの進化で、誰でも簡単に心拍数を確認できる時代です。

時代は進歩します。

紙地図、読図の必要性は否定しませんが、スマホを使ったGPSログは確実に登山の安全性、遭難時の捜索効率を上げました。

時代とともに登り方も変えていく必要があります。

進化論で有名なダーウィンは言いました。

最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き残るのでもない。

唯一生き残るのは、変化に最もよく適応した者である。

山の安全は自分の身体を知ることから始まります。

ぜひ、GarminやApple Watchなどのスマートウォッチを相棒にして、無理のない安全登山を楽しみましょう!

以上です!最後まで閲覧いただきありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (3件)

いつも有益な記事をありがとうございます。

以前先生のFacebookで心電図搭載のガーミンがやっと日本で発売されると知ってガーミンを購入しましたがやはり高価だったので最低限の「心電図が測れる」と「心拍数」を優先しVenu3sにしました。あまりの多機能ゆえ未だに使いこなせていません^^;

初めて先生の所で登山外来を受診した際の体力年齢?の低さにショックでしたが多分今でも大して変わらないと思いますが、年齢的な最大心拍数が162で登山に最適な心拍数は120台ですが、先日のツアーでの赤岳登山の際、初日八ヶ岳山荘でバスを降り鉱泉までの3時間半のアプローチ中の最大心拍数は160ぐらい、平均135~140ありましたがあまり息切れも感じずむしろ快調。午後からの歩き出しだったからか皆さん暑さで少々ばて気味の方も多くいらっしゃいました。

翌日赤岳登頂の際の最大は144で平均130ぐらいで若干の息上がりはありつつも感覚的には余裕な感じで140台でも大して息切れはないように思いました。

高所で少々心配していましたが、初日大阪を発つ朝にダイアモックス半錠服用のみで大丈夫でした。心拍数は正確ではないかもしれませんが、体感的には楽に登れた感じがしました。

心拍数は確認しながらでしたが、血中酸素はすっかり忘れていました^^;

その時の体調やコンディションで違うのかもしれませんが、心拍数が上がっても息切れがあまりないのは体力が少しは付いたから?と単純に考えても良いものでしょうか?

(岩峰でテンション上がり息切れに気づかなかった?笑)

逆に適正心拍数でも妙にしんどい、息切れするは体力低下? たまたま体調がよろしくない?

とかでしょうか?

ともあれこれからまだ本格夏山が3山行控えていますので心拍数や血中酸素濃度、心電図が測れるのは私にとってはとてもありがたいです!

いつになったら使いこなせるやら?ですが^^;

遠藤さん

いつもこめんとありがとうございます。Venu3Sは女性向けでいいですね。

確かにGarminは多機能すぎて使いこなせませんよね😅

例えば、心拍数120回/分が適正だとして、心拍数130回/分で登ったらすぐにバテるのかというとそんなことはありません。

おそらくは3-4時間ぐらいの行程だったら130回/分でもバテる前に行動終了になるからです。でも8時間歩けるかといったら多分どこかでバテます。

これが心拍数140回/分ならバテるまでの時間がもう少し短くなる。

心拍数150回/分ならさらに短くなる。

そんな感じのイメージです。

初日は美濃戸口〜赤岳鉱泉までなので傾斜も厳しくないし、多分暑熱順化もできていて多少心拍数早めでもバテる前に登れたのかなと思います。

赤岳に関しても平均130回/分ということなので、そこまで心拍数を上げすぎているわけではないし、快適に登れたのかなと思います。

「疲労」ってかなり複雑な概念で、おっしゃるように精神面の影響もかなり受けます。

樹林帯抜けるまでは「つらいな〜」と思っていても、森林限界超えて絶景が広がったらなんか急に歩けるようになりますよね😁

心拍数はあくまで指標の1つではあるので、万能ではありません。その辺も理解していただいてうまく活用できるといいですね。

確かに行動時間が短かった事が要因でした。これからが本番ですので、指標として活用します。

Instagramフォローありがとうございました🙇