はじめに

こんにちは!市川です。

先週、今週は寒の戻りで寒くなりましたね。安曇野でもわりと雪が降っています。

松本・安曇野では毎年3月頃に上雪(かみゆき)がよく降ります。雪景色はすきですが、いわゆるべた雪なので積もりはしますが、ほっておいても1日でほとんど溶けてしまいます。

私事ですが、先日芝生のサッチを取ったばかりなのに急に冷え込んで雪が積もったりするもんだからちょっとだけ芝生の心配をしています・・・。

初夏と思えるぐらい暑い日もあれば、急に冬に戻るのもこの時期特有です。

そういう意味でも、やはりこの時期は「低体温症ハイシーズン」ですね。さて、今日は前回にひきつづき、WMS低体温症ガイドライン2019の要点まとめ後編です。

本記事では、Widerness medical society(WMS)が発行している「Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update」要約すると、低体温症に対する病院外での評価と治療に関するガイドライン2019年版を中心に一般登山者だけでなく山岳医や山岳救助関係者に向けて正しい知見と対処法をわかりやすく解説します。

なお、ガイドラインを完全に網羅するとものすごい長大な文章になってしまうので、要点を前編、後編の2つにまとめました。

今回は後編です。後編では、

◇ 低体温症に対する院外治療の原則

◇ 低体温症を伴う心肺停止時の治療原則

についてお話しします。あくまで要点のみなので細かな具体的内容は順次作成していく予定です。

それではどうぞ!

低体温症に対する院外治療の原則!

この先は搬送を前提としているので中等症以上の低体温症に対する対応・処置のお話になります。

軽症であれば現場での回復も期待できるので、いきなり「搬送」とはなりません。

なお、軽症の場合には「カロリー補給」も熱を産生するのに非常に重要になりますが、中等症以上ではカロリー摂取はNGです。

なぜカロリー摂取がNGなのでしょうか?

前編を振り返ればわかりますが、中等症では意識障害が出ています。つまり、キチンとものを食べたり飲んだり出来る状況ではなく、無理に食べさせれば窒息のリスクもあります。

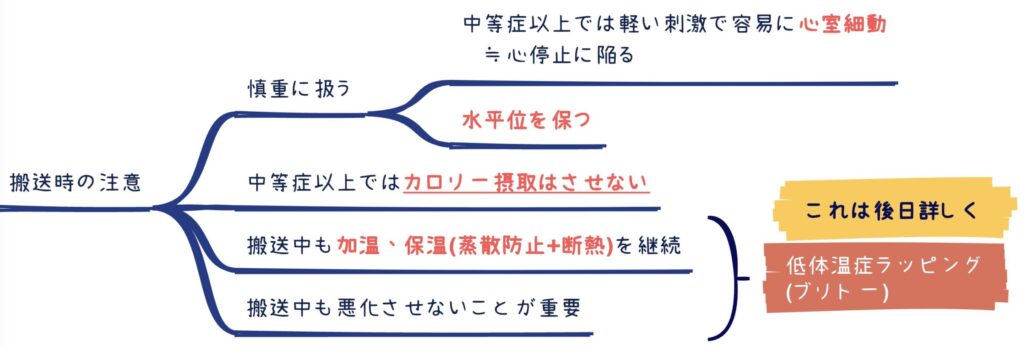

搬送時の注意点

中等症以上の低体温症では軽い刺激で容易に心室細動→心停止に陥ります。できるかぎり水平位つまり横になった状態を保って、慎重に取り扱いましょう。

座らせたり、立たせようとしたり・・・というのが致命傷になりかねません。

たまに映画・ドラマなどで雪山で眠りそうになっている人に対して「しっかりしろ!寝たら死ぬぞ!」といってバンバンたたくシーンがありますが、あれをやったら心室細動を発症して死にますので絶対にやってはいけません。

中等症以上では常に心室細動になって心停止してしまわないように配慮するのがポイントになります。

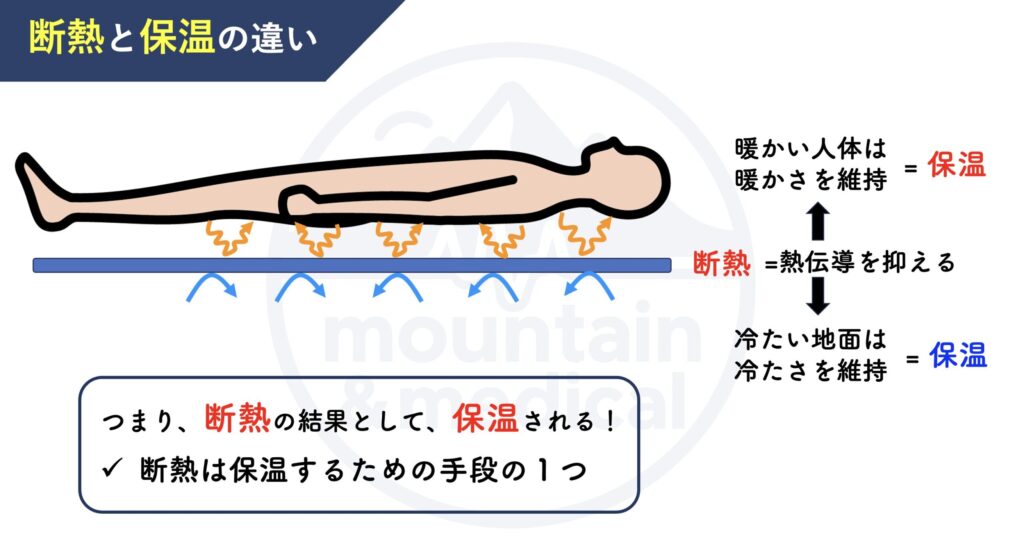

横にして安静にさせていると、地面の設置面積が大きくなります→地面への熱伝導が大きくさらに体温を奪われますので地面からの断熱を意識することはとても大切です。

・搬送までの待機時間(救助隊の到着待ち)

・搬送中

いずれも常に加温、保温(蒸散防止+断熱)を意識して、病院到着まで低体温症を悪化させないことが重要です。

WMS低体温症ガイドライン2019の中では、その具体的方法としてHypothermia Wrap ”The Burrito” 低体温症ラッピング「ブリトー」として紹介しています。

今回は各論まで話してしまうと冗長になるので、低体温症ラッピング「ブリトー」については後日改めて記事にしますね。

ただし、その原則だけは抑えておきましょう。

山岳医療では原理・原則を抑えるというのが最も大切です。

なぜなら具体的な方法を覚えても山の中ではその資材が目の前にあるとは限らないからです。

病院内の医療では様々な処置の具体的な方法を知り、それをたくさん練習します。

そこに脳のソースを使うことなく、考えなくてもできるだけ素早く出来るようにするためです。脳のソースは診断であったり、今後の治療方針であったり、そういったところ割きます。

一方で山岳医療現場では、ましては通常の山行で偶然事故に巻き込まれた場合には、講習会などで学ぶ必要な資材はないことの方が多いです。

したがって、次の章で必要資材について書きますが、これも原則(それぞれの資材の特性)を覚えてもらい、実際には現場にあるものに落とし込んで、同じ資材である必要はないけど、原則は合っているという形に持って行くことが大切です。

保温とは?断熱とは?蒸散防止とは? 必要資材と注意点

断熱と保温ってなんか似てますよね。

それぞれの定義は以下の通り

- 断熱:外界と体温を極力遮断して、体温を外に逃がさないようにすること=熱伝導を遮断する

- 保温:主に断熱などを利用して体温を保持すること

保温ボトルそのものは断熱材であり、保温ボトルを使って実行することがお湯の保温になります。

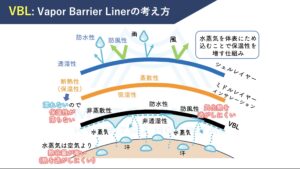

保温に関しては、人体の場合にはもう1つ蒸散防止という発想も大切です。

人は常に汗をかいているので蒸散防止をすることで、保温性能を高めることが出来ます。

蒸散防止で何で保温性能が高まるの?って方は以下の記事を読んでください!

【必要資材】

- 蒸散防止シート(薄手):VBLを意識して身体の一番近い部分にツェルトのような防水、非浸透性の素材で包みます。大きなゴミ袋があればそれで体幹を包むだけでもOKです。レスキューシートなどがあれば輻射熱も期待できるのでベストですね。

- 断熱材(インサレーション):シュラフやダウンジャケットなど空気層がくれるもの。背部にはマットが必須。マットがなければ、何でもいいので空気層が作れるものを必ず背部に敷いて、地面からの断熱を図りましょう。

- 防水シート(厚手):マットごと全体をくるんで、外界からの濡れ、風を防ぎます。そのまま搬送できるぐらい厚手だとbetterですが、なければテントのフライやツェルトでもかまいません。

【注意点】

- 地面からの断熱は必須になります。マットがなければザックでもなんでもできるだけ地面からの冷気を遮断できるものを必ず背部に敷きましょう。この際にもしマットが複数あるのであればケチらずに全部使いましょう。そのぐらい地面からの熱伝導の遮断は重要です。

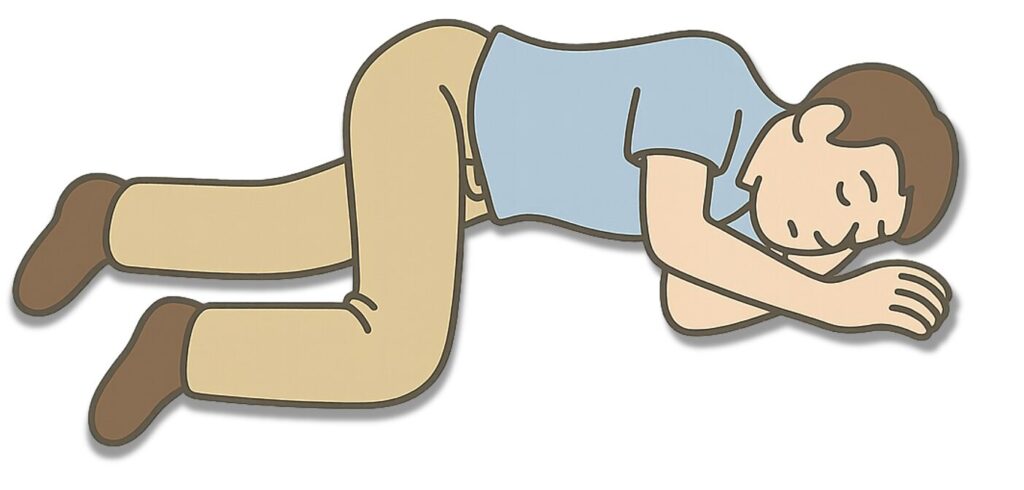

本当に何もないのであれば仰臥位(仰向け)よりは回復体位(側臥位)の方が地面との設置面積が小さくなり、多少は地面への熱伝導が和らぐ可能性があります。 - 頭部、首回り、足先からはかなり熱が奪われやすいです。これらもしっかりインサレーションで包む様に意識しましょう。

加温とは?

保温が「人体の熱を保つ」のに対して、加温とは外から積極的に熱源を与えることです。

ただし、いくつか注意点があります。

最も大切なのは体幹部、特に上半身(胸部)を温めることです。

ヒートパック(湯たんぽ)を作成してまずは胸の上に配置しましょう。複数のヒートパックを作成できるなら腋の下も有効です。

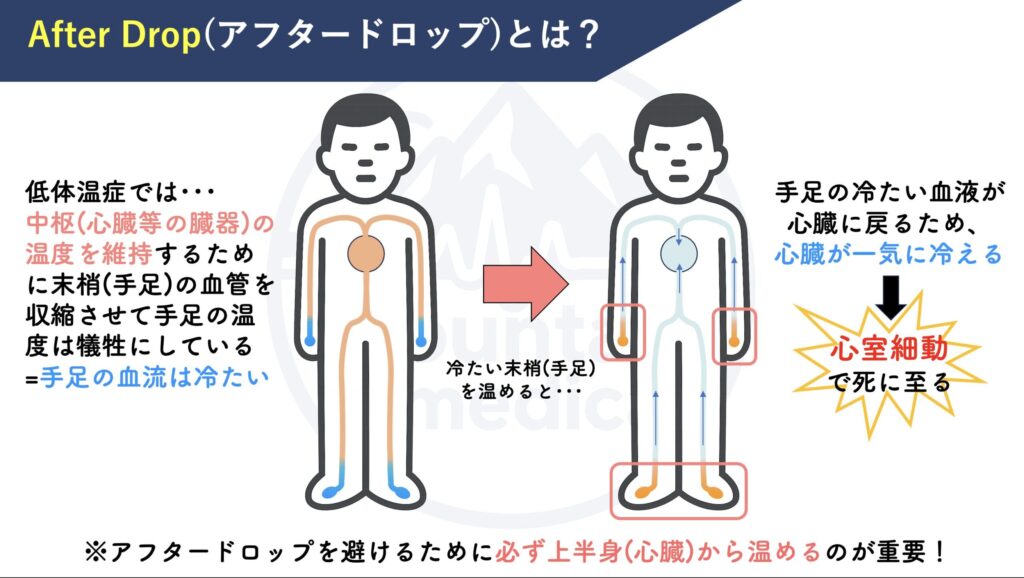

【After Dropに注意!】

After Dropとは、「四肢(手足)など末梢の冷えた血液が再加温により中枢(心臓)に戻ることで、深部体温が急速に低下してしまう現象」のことです。

After Dropを来すと、心室細動(≒心停止)のリスクが非常に高まります。

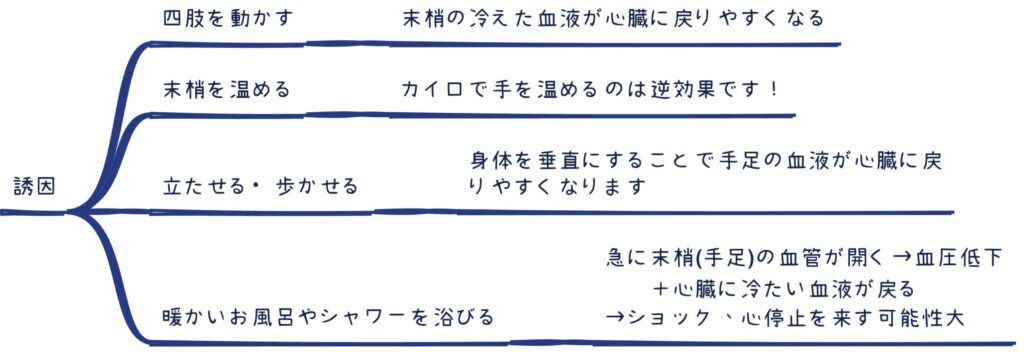

【After Dropの誘因】

誘因になるのは、

・四肢を動かすことで末梢の冷えた血液が心臓にも取りやすくなる

・末梢を温める:カイロなどで手を温めるのは逆効果です!(火傷の原因にもなります)

・立たせる、座らせる、歩かせる:身体を垂直にすることで手足の血液が心臓に戻りやすくなります

・暖かいお風呂やシャワーを浴びる:急に末梢(手足)の血管が開くことで、血圧低下+心臓に冷たい血液が戻ることでショック、心停止を来す可能性が高くなります。

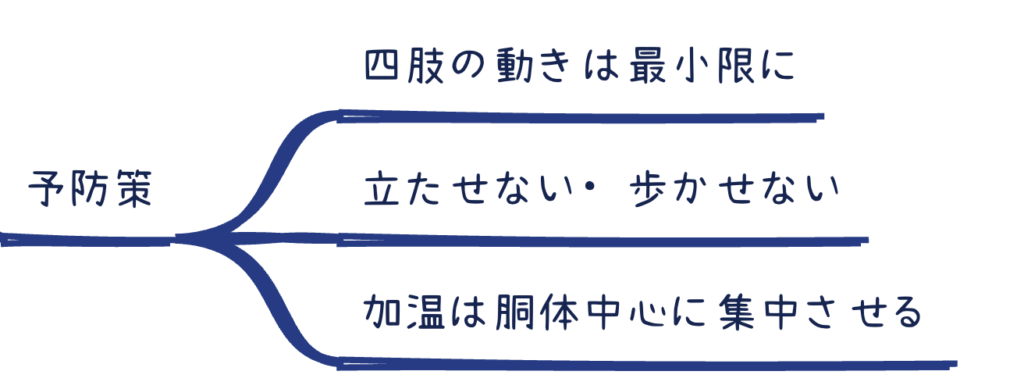

After Dropの予防策

予防は誘因の逆ですね。

・四肢の動きは最小限に

・立たせない、歩かせない

・加温は胴体(心臓)を中心に行う(手足から温めない)

となります。

低体温症時の心肺蘇生の原則

ここまでも見てきたように、中等症以上の低体温症では容易に心室細動から心停止を来します。

これまでは「いかにして心室細動を起こさずにケアをするか」という点で解説してきましたが、細心の注意をしていても心停止してしまうことは起こりえます。

このセクションでは「低体温症から心肺停止」に至ってしまった場合にどうやって蘇生するのか?

を説明していきます。

実は一般的な心肺蘇生とは異なる原則がいくつかありますので、自分は「BLSやACLSは完璧にマスターしているよ」っていう方も要注意です。

まずは一般的な心肺蘇生の原則を復習しましょう

まずは低体温症ではないときに心肺停止に至った場合の基本を押さえておきましょう。

原則は以下の通り(あくまで原則であり、安全確認や救助要請などいろいろ端折っています)

- 意識の有無、呼吸の有無を10秒以内に確認する(医療従事者であれば脈の確認も)

- 「意識なし」+「きちんと息をしていない」→心臓マッサージを開始する

- 人工呼吸は感染防御(ポケットマスクなど)ができていれば30:2の割合で行う(心臓マッサージ30回、換気2回):感染防御具がなければ人工呼吸はしなくてもいい

- 絶え間ない心臓マッサージとできるだけ早期の除細動(電気ショック≒AED)が予後を規定する。

※溺水や雪崩埋没など呼吸停止が原因で心肺停止になったと推測される場合には、最初に口の中の異物を掻き出して2回人工呼吸をしてから、心臓マッサージと人工呼吸を30:2の割合で行うのが基本です。

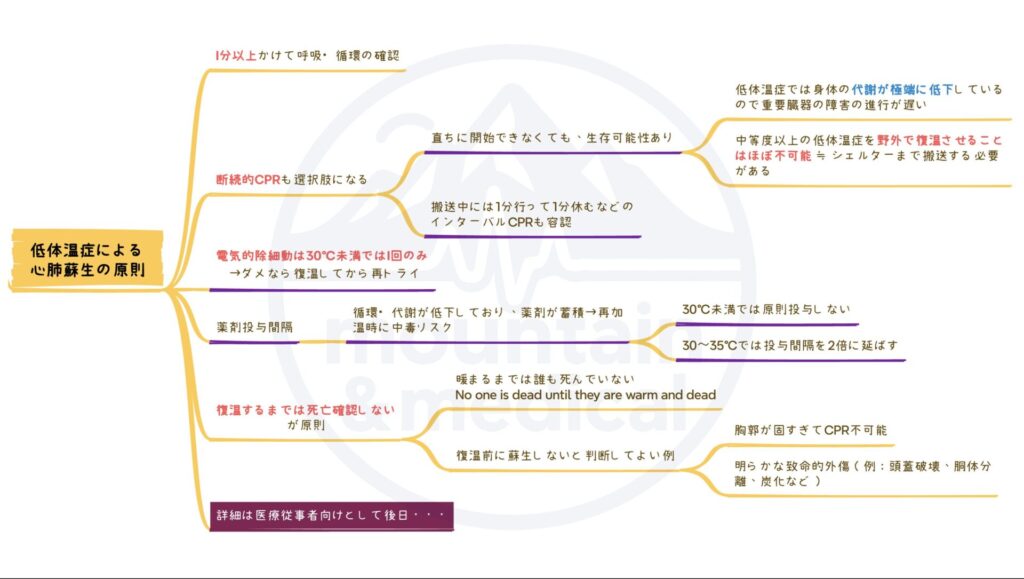

低体温症から心肺停止に至った場合:1分以上かけて呼吸と脈の有無を確認する

低体温症に対するフィールド評価と処置:Wilderness Medical Societyガイドライン2019の要点をまとめ!(前編)で解説したとおり重症低体温症では呼吸や脈がとても遅くなります。

一見すると止まっているように見えるぐらいに。

通常の心肺停止時には少しでも早く心臓マッサージを開始する=蘇生率が高くなるとされています。

なので、「意識、脈、呼吸の確認は10秒以内に済ませて、怪しければ心臓マッサージをやるべき」とされています。仮にその人が心臓が止まっていなくても、心臓マッサージをすることによる害は許容されると言う考え方です。

一方で、低体温症では脈も呼吸もすごくゆっくりなので10秒で判断したら「止まっている!」と誤認する可能性が高くなります。

そうなると、まだ止まっていない心臓に対して心臓マッサージをすることになりますが、すでに解説したように「中等症以上の低体温症は優しく扱う。そうしないと簡単に心室細動を起こして心停止してしまう」でした。

まだ止まっていない心臓を刺激することで逆に止めてしまう可能性があるんですね。

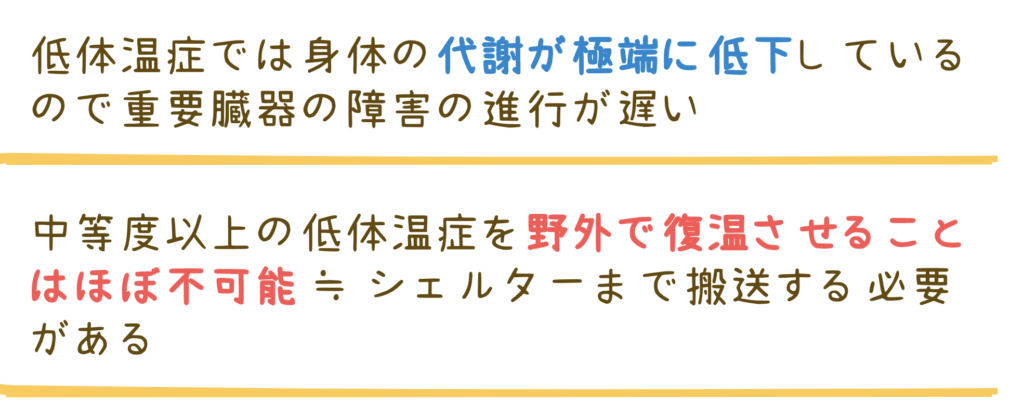

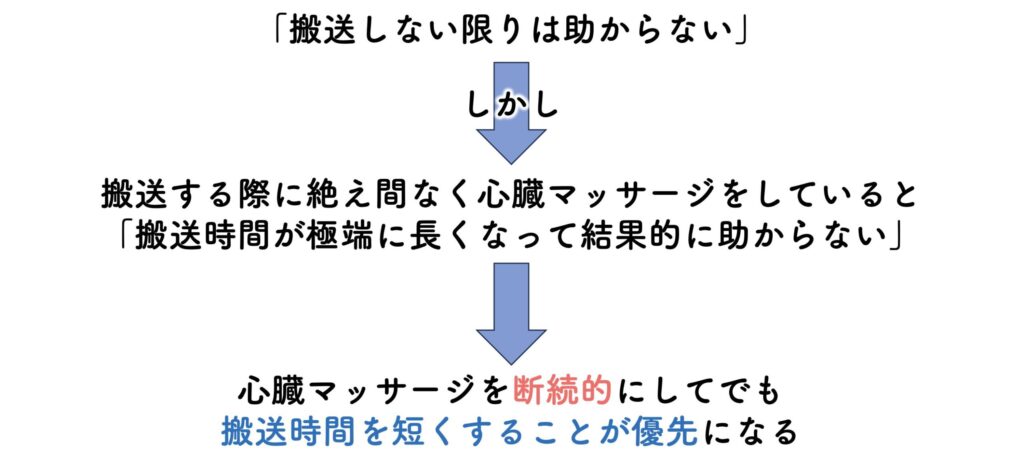

断続的CPR(心肺蘇生)も選択肢になる

CPRとはCardiopulmonary Resuscitationのことで、日本語でいえば心肺蘇生=心臓マッサージ(+人工呼吸)のことです。

通常の心肺停止状態では「絶え間ない心臓マッサージ」が予後を規定します。

心臓マッサージをしていないと1分間に10%救命率が低下すると言われています

一方で、低体温症の場合には、

低体温症の場合には断続的CPR、つまり、一時的に心臓マッサージをやめることは選択肢になるとされています。

理由は2つです。

重症低体温症では、身体の代謝が極端に低下しています。

したがって、通常の体温と異なり多少血流が悪くても、脳などの重要臓器の障害の進行が遅いのです。

さらに心肺停止状態になるような低体温症を野外で復温(体温を35℃以上にすること)は不可能です。

なにせ体温の源となる血液が流れていないのですから。

医療機関に搬送して、集約的に復温をしない限り救命できません。その際に特に重要になるのが新型コロナで有名になったECMO(エクモ:経皮的心肺補助装置)です。ECMOを回せば体温は機械的に管理できるし、全身に血液を流せるので回復する可能性がグッと高まります。

《Case Report》

57才女性が標高2000mのフランスアルプスで吹雪に見舞われて低体温症を発症し、心肺停止状態となった。救助隊が標高差122m、距離1.1kmを断続的CPR(1分間のCPRと1分間の移動を繰り返す)で救急車まで約25分かけて搬送。その後は通常のCPRを続けて、ECMOによる復温を行った結果、5時間後に自己心拍は再開し、その後、後遺症なく退院した。

High Alt Med Biol. 2014;15(4):522–3.

過去にはこんな症例報告もあるので、山岳救助においては何を優先すべきか柔軟に考えて行動する必要がありますね。

電気的除細動は1回のみ→ダメなら復温してから再トライ

通常の心肺蘇生ではできるだけ早く電気的除細動(電気ショック≒AED)が基本です。

そして、1回の除細動で蘇生できなくても、2分ごとに電気ショックを行います。

一方で、

「体温が30℃未満の場合には電気的除細動は1回のみ→蘇生できなければ復温するまで除細動はしない」が原則になります。

「なぜ?」と思うかもしれませんが、話が長くなってしまうし、理屈を覚えても仕方がないので、「電気ショックは1回だけ」と覚えておきましょう。

それでもどうしても気になるという方のためにごく簡単に理由を言うと、低体温時には電気ショックが効きにくいからです。

No one is dead until they are warm and dead

低体温症による心肺停止に関する重要な格言があります。

No one is dead until they are warm and dead

(温まるまでは、誰も死んでいない)

「低体温状態のままで死亡診断はしてはいけない」ということです。

なんとか頑張って医療機関までこぎつけて、体温を強制的にでも回復させるまでは蘇生の可能性があるからです。

31歳の男性がイタリアのドロミテ山脈で夏山登山中に雷雨により低体温症を発症。救助隊が接触時には心室細動となっていた。3時間24分のCPRと病院到着後に5時間のECMOを行い、計8時間42分後に心肺蘇生に成功し、後遺症なく回復した。

Ann Emerg Med. 2019;73:52-57

過去には8時間以上もの長時間も心肺停止していたにもかかわらず、後遺症なく完全回復した事例も報告されています。

低体温症の場合には「もうダメかも・・・」と思っても諦めずに病院まで搬送することが非常に重要です。

それでも蘇生を断念するケースもある

一方で、こんなときには例え、低体温症であっても復温をする前に現場で蘇生を断念します。

- 胸郭が硬直して心臓マッサージができない

- 明らかな致死的外傷(例:頭部破壊、頭部切断、胴体離断)

これらの場合には現場で蘇生を断念します。

低体温症による心肺停止状態における心肺蘇生の原則まとめ

低体温症心肺停止状態における心肺蘇生の原則を1枚の画像にまとめておくので、是非、スマホなどに入れて持ち歩いて下さい!

⛰️まとめ⛰️

⛰️ 低体温症に対する院外治療の原則!

✅ 慎重に扱う、水平位を保つ ← 中等症以上では容易に心室細動(≒心停止)となる!

✅ 救助待ちも搬送中も保温(断熱+蒸散防止)、加温をできる限り継続する

≒ 低体温症ラッピング(ブリトー)

✅ 特に地面からの断熱を意識する

✅ 頭・首元・足先からは熱が逃げやすいのでしっかり保温

✅ 加温は必ず上半身(胸部、腋窩)に行うことで、After Dropを防ぐ

✅ After Dropとは冷えた末梢(手足)の血液が心臓に戻ることで深部体温が急に冷える

→心室細動から死に至る

⛰️ 低体温症に対する心肺蘇生の原則!

✅ 1分以上かけて、呼吸・脈拍を確認する:低体温症では脈も呼吸もすごくゆっくりになるから

✅ 断続的CPRを選択肢にする:搬送のためには心臓マッサージを一時的に中断してもOK

✅ 電気的除細動は体温30℃未満では1回のみ

✅ No one is dead until they are warm and dead:復温するまで蘇生を諦めない!

✅ そうはいっても、胸部が凍って心臓マッサージが出来なければ蘇生は無理

→断念して自分の安全確保を優先

以上です!

低体温症の知識を身につけて、春山シーズンも山を謳歌して下さい!

春は天気さえ良ければ、登ってより、滑ってよし、山ご飯よしと何をしても楽しいですからね。

コメント