はじめに:登山中に睡眠薬を使っていいの?

こんにちは!市川です。

過去数回は心臓突然死、心肺蘇生という重い内容だったので疲れましたね。僕は書いてて疲れました(笑)。

ということで、今回はもっと軽くて、よくある話です。

「山小屋で眠れないときに睡眠薬を使ってもいいですか?」

これは登山者検診で非常によく聞かれる質問です。

結論から行きましょう。

その答えは──「人による」──です(笑)

実際のところ、「人による」のですが、これでは答えになっていないのでもうちょっと丁寧に解説していきます。

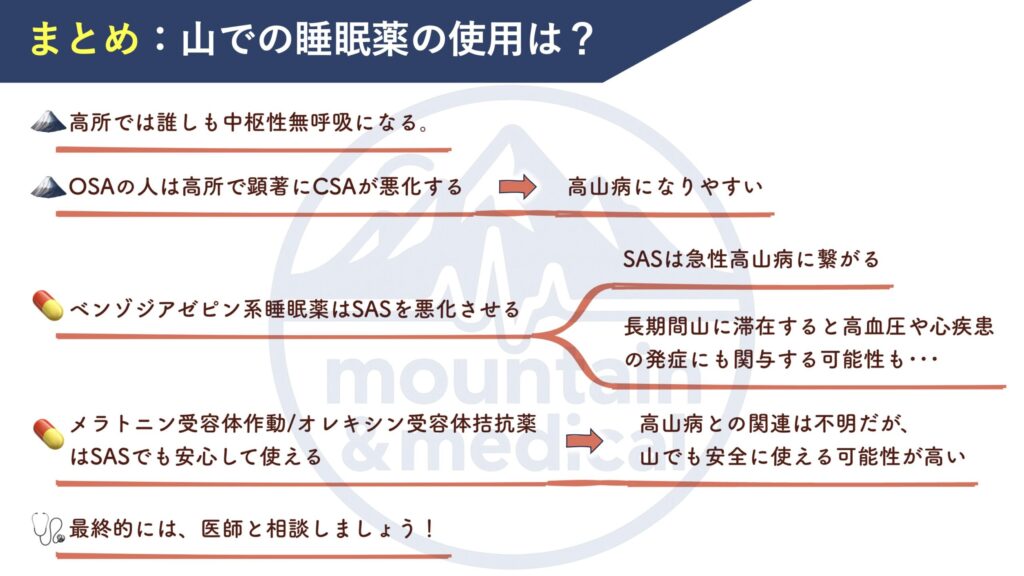

結論からいえば、睡眠時無呼吸ではなく、高所に比較的強く、適切な薬を主治医から処方されている人であれば使用も検討できますが、すべての人に安全とは言えません。

この記事では、なぜ山での睡眠薬使用が問題となるのか、そしてより安全性の高い選択肢について、医学的知見とエビデンスを元に詳しく解説していきます。

なお、高所で睡眠薬を使用しても安全かどうかは小規模な研究のみで明確なエビデンスはありません。

今回の記事は、市中や高所で行われたいくつかの臨床研究を僕が検索して、かみ砕いてまとめた結果ではありますが、私見たっぷりで解説していますので、100%信頼できるものではありません。

また、本人の基礎疾患などにも大きく影響を受けるため、最終判断は必ず主治医と相談して下さい。

なぜ高所で睡眠薬が問題になるのか?

「なぜ高所で睡眠薬が問題になるのか?」

結論としては以下の4つの理由です。

- 高所での睡眠時には誰もが低酸素状態になる(運動時よりも低酸素状態がキツい)

- 高所での睡眠時には誰もが中枢性無呼吸になる

- 睡眠中の血中酸素濃度が低いほど、急性高山病になりやすい。

- 睡眠薬による筋弛緩作用・呼吸抑制作用が無呼吸に拍車をかける

1つずつを詳しく解説します。

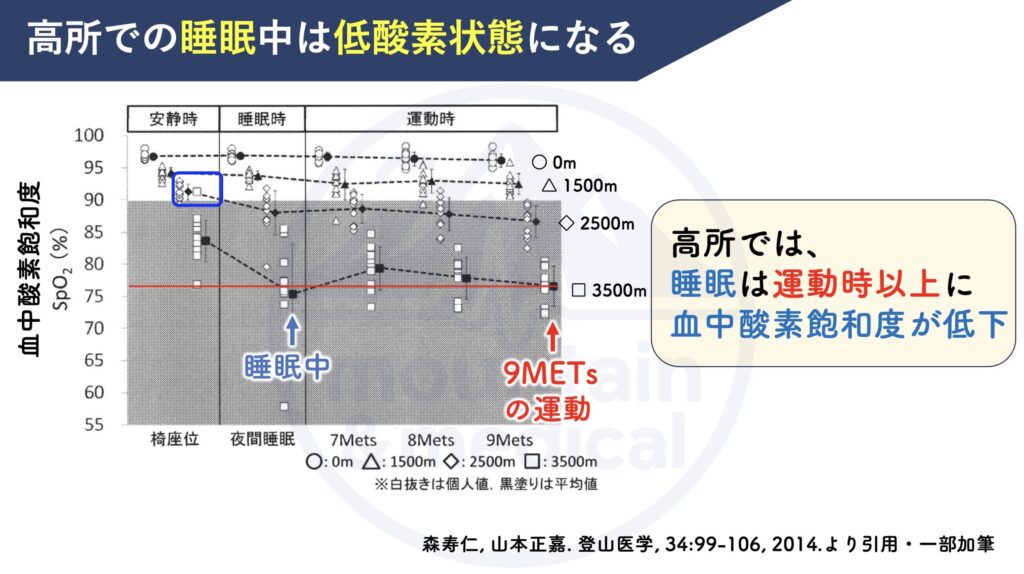

①高所での睡眠中の低酸素血症は激しい運動時に匹敵する!

高所での睡眠時には9METsの運動中よりもさらに低酸素血症になると報告されています。

実は「高所での睡眠は最も低酸素状態になる=高山病になりやすい状態」なのです。

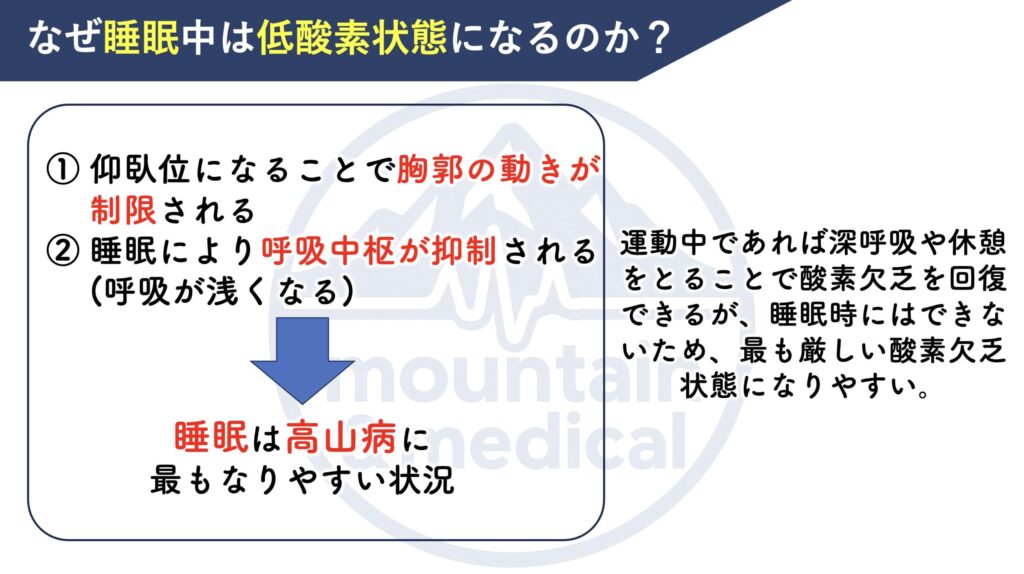

なぜ睡眠中には低酸素状態になってしまうのでしょうか?理由は以下の通りです。

② 高所で誰もが「睡眠時無呼吸」になる

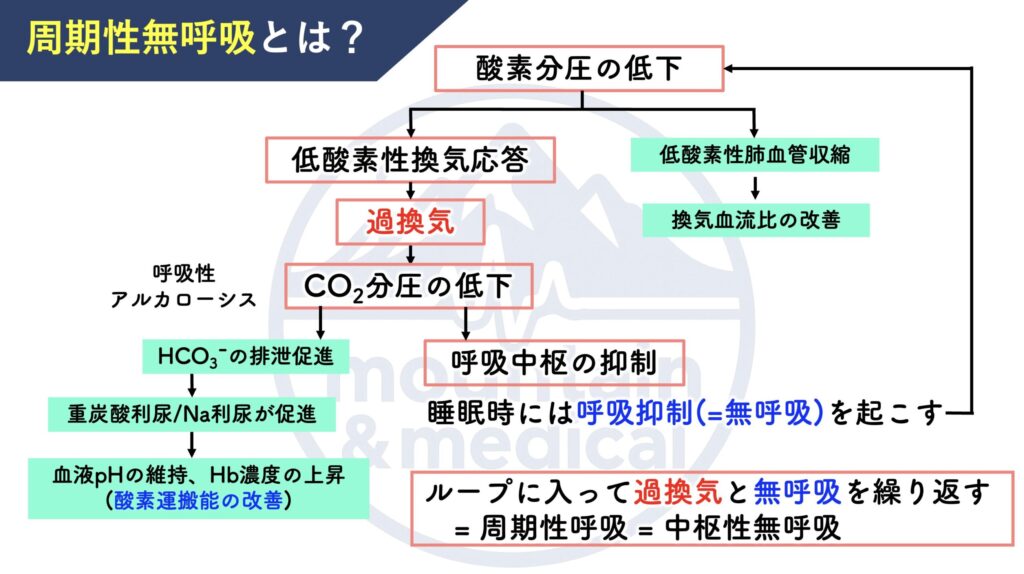

さらに、高所すなわち大気圧が低く、酸素分圧が低い状態で睡眠をとると生理的な反応で周期性呼吸になることが知られています。

🔎周期性呼吸とは?

酸素分圧が低い→呼吸中枢が刺激されて、「低酸素性換気応答」が起こる→過換気になる→CO2分圧が低下する→呼吸中枢が抑制される→睡眠時だと無呼吸になる→酸素分圧が下がる→振り出しに戻る・・・

上記のように、低酸素に対する生理的応答によって過換気と無呼吸が繰り返される状態で、中枢性無呼吸(チェーンストークス呼吸)とも言います。

上図の薄緑の四角は今回の話題と関係ないので、赤枠で囲まれたところのみ注目して下さい。

これはいわゆる睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep apnea syndrome)というやつなのですが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)には2種類あります。(SAS「サス」と読みます)

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA):一般的な睡眠時無呼吸と言われている人は90%以上がコチラに該当します。典型例では睡眠中に喉周りの筋力が低下することで物理的に気道が閉塞してしまい無呼吸を来します。閉塞まではしてないけど、狭窄している状態がイビキをかいている状態ですね。

(OSA「オーサ」と読みます)

中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA):こちらは睡眠時に呼吸中枢が抑制されてしまい、そもそも呼吸努力をしなくなるタイプです。心不全や一部の神経疾患で見られる特殊な睡眠時無呼吸ですが、高所では程度の差こそあれ、誰もが中枢性無呼吸になります。

(CSA「シーサ」と読みます)

さらに、もともとOSA(閉塞性睡眠時無呼吸)のある人は、高所ではCSA(中枢性無呼吸)が著しく悪化することが知られています。

実際に、軽度OSAを持つ登山者が高所(アコンカグア登山中)でCSAを顕著に悪化させ、登頂不能や高山病の重症化に至った例も報告されています。

Alvaro Emilio Ortiz-Naretto, et al. Sleep Sci. 2020 Apr-Jun;13(2):138–144.

③ 睡眠中の血中酸素濃度が低いほど、急性高山病になりやすい。

低酸素状態が急性高山病の原因になることは確かですが、高所への耐性は遺伝や体質による個人差がかなりあります。

したがって、本当に血中酸素濃度が低い方が、急性高山病になりやすいのかどうかははっきりはしていません。

いろいろ文献検索をすると小規模な研究ではありますが、「AMSスコアとPaO₂、PaCO₂、睡眠中のSaO₂、運動時のSaO₂との間に強い負の相関が認められた」という研究がありました。

Keith R Burgess, et al. Respirology 2004; 9(4):485-92.

AMSスコアとは急性高山病(Acute mountain sickness)の重症度スコアです。

つまり、血中酸素濃度が低いほど、急性高山病になりやすい傾向があるようです。

ただし、ポイントとしては、

「高所への耐性は遺伝や体質による個人差がかなりある」

高所に弱い人、強い人がいますので、その点も考慮する必要があります。

④ 睡眠薬による呼吸抑制・筋弛緩が拍車をかける

従来よく使われてきたベンゾジアゼピン系睡眠薬(例:レンドルミン、ハルシオンなど)は、以下のような作用を持ちます。

- 脳の活動を抑えて強力な眠気を誘発 = 呼吸抑制に繋がる

- 筋肉のゆるみ(筋弛緩)を引き起こす = 喉周りの筋肉も弛緩して閉塞性無呼吸が悪化する

これがOSAやCSAを悪化させる原因となり、結果として高所での重度の低酸素血症 → 高山病リスクの上昇へとつながる可能性があります。

台湾の大規模研究では、ベンゾジアゼピン系睡眠薬を1年以内に使用していた人は、現在睡眠薬を使用していなくてもOSAの発症リスクが明らかに高いことも示されています。

Tien-Wei Hsu, et al. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(18): 9720.

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の呼吸抑制、筋弛緩作用は1年近く残存する可能性があるので、そもそも日常的に使用しない方がいいかもしれません。

と、ここまで読んでもらうと「やっぱり山で睡眠薬を飲んだらダメじゃん」となるかもしれません。

しかし、「④睡眠薬による呼吸抑制・筋弛緩作用」は何も山だけの問題ではなく、下界でも問題視されているため、現在、ベンゾジアゼピン系睡眠薬を新規処方されるケースはかなり減っていると思います。

以下の1文はかなり私見が入っているので話半分に聞いてほしいのですが、

「山で睡眠薬を飲んだら危険というのは、かつてのベンゾジアゼピン系睡眠薬が全盛だった時代の名残ではないか」と個人的には思っています。

文献を調べると、ベンゾジアゼピン系睡眠薬を高所で内服した場合の文献は出てくるのですが、最近の新規睡眠薬は高所との関連を調べた文献は見つかりませんでした。

どんな睡眠薬なら比較的安全なのか?

従来、使用されていたベンゾジアゼピン系睡眠薬は、

メリット:即効性と強力な催眠作用がありましたが、

デメリット:呼吸抑制、筋弛緩作用、依存性、耐性があるため、近年はあまり推奨されていません。

もちろん、このデメリットは高所ではより強く睡眠時無呼吸を増悪させ、急性高山病リスクを上げるので推奨できないどころか、やめた方がいいです。

では、どんな睡眠薬なら比較的安全なのか?

結論としては、

メラトニン受容体作動薬≒オレキシン受容体作動薬 ≫ 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(注意) > ベンゾジアゼピン系睡眠薬(禁忌)

薬理作用的にはこの順で安全だと考えられます。

おすすめはメラトニン受容体作動薬もしくはオレキシン受容体作動薬です。

そもそも睡眠時無呼吸症候群(SAS)がある方はベンゾジアゼピン系睡眠薬は禁忌ですし、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬も使用注意となっているので、誰もが中枢性無呼吸になりうる高所ではオススメできません。

① Z-drug(非ベンゾジアゼピン系)

- 例:ゾルピデム(商品名マイスリー)、ゾピクロン(商品名アモバン)

- 催眠作用がありながら、筋弛緩や呼吸抑制は比較的少ないとされています

- ただし、睡眠時無呼吸症候群(SAS)では使用注意となっているので山では服用しない方がbetter

② メラトニン受容体作動薬

- 例:ラメルテオン(商品名ロゼレム)

- メラトニン受容体に作用することで概日リズム(体内時計)を調整する薬剤

- 呼吸への影響はなく、SAS患者でも安全性が高い(ロゼレムインタビューフォーム)

- 時差ボケにも有効 → 海外登山や遠征に適するかもしれません。

③ オレキシン受容体拮抗薬

- 例:レンボキサント(商品名デエビゴ)、スボレキサント(商品名ベルソムラ)

- オレキシンという覚醒維持に関する神経伝達物質をブロックする →自然な眠りのスイッチを押すイメージ

- 中等度〜重度OSA患者でも安全性が確認されている(Jocelyn Y Cheng, et a. J Clin Sleep Med 2024; 20(1): 57-65.)

📝 注意:メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬は睡眠時無呼吸に対する安全性は確立しており、山でも安全に使える睡眠薬と考えられますが、高所での使用を検討した研究はありません。当然、高山病予防薬でもありません。

これらは処方薬であり、医師の指示のもとで服用する薬剤ですので、医師と相談の上で使用の是非を判断して下さい。

おまけ①:抗ヒスタミン薬にも注意!

抗ヒスタミン薬とは花粉症や総合感冒薬に使用される薬です。

特に市販薬に含まれる「第1世代抗ヒスタミン薬」

- ジフェンヒドラミン(例:ドリエル、レスタミンなど)

- クロルフェニラミン(多くの風邪薬に含有)

これらは中枢性の鎮静作用と筋弛緩作用があり、睡眠時無呼吸を悪化させる可能性があるため要注意です。

市販の総合感冒薬、いわゆる風邪薬にも含まれていますので、高所での服用は要注意です。

※第2世代抗ヒスタミン薬(アレグラ、アレジオンなど)は安全性が高くSAS患者でも使用可能です。花粉症の方は第2世代抗ヒスタミン薬を選択しましょう。市販薬には成分は書かれていますが、第1世代、第2世代というような記載はないので、医師に処方してもらった方が安全かつ安価でオススメです。

おまけ②:アセタゾラミドは山での睡眠障害に有効かも

登山者の間では、アセタゾラミド(一般名ダイアモックス)は急性高山病の薬というイメージかもしれませんが、本来は緑内障や睡眠時無呼吸症候群に保険適応が通っている薬剤であり、実は急性高山病の保険適応はありません(病院で処方してもらう場合には保険が効きません)。

そうなんです。

「アセタゾラミドは睡眠時無呼吸症候群(SAS)に効果がある薬剤」なんです。

実際にもともとOSA(閉塞性無呼吸)がある人を対象に、低地、中高度(1,630m)、高地(2,590m)旅行中にCPAP+アセタゾラミド内服群とCPAP+プラセボ内服群に分けて睡眠状態を検討したところ、

アセタゾラミド内服群の方が無呼吸回数が減少、睡眠中の血中酸素濃度が改善、睡眠効率が改善したと報告されています。

Latshang TD et al. JAMA 2012; 308(22): 2390–2398.

CPAPというOSAに対する治療機具を使っているので、単純なアセタゾラミド内服だけの効果ではありませんが、

にはアセタゾラミドが効果があるかもしれません。

まとめ:睡眠薬を山で使っていい人・ダメな人

✅ 山で睡眠薬がOKな場合

❌ 避けた方がいい場合

良質な睡眠というのは山行を成功させる大切な要素の一つです。

睡眠薬は「危ないからダメ」と一律に否定するのではなく、リスクと効果を正しく理解し、必要ならば安全性の高い選択肢を選ぶことが重要です。

山での安全を守るためにも、睡眠薬の使用については必ず事前に主治医と相談し、体調・高所適応・持病の有無を踏まえた判断をしてください。

以上です!最後まで閲覧いただきありがとうございました!

追伸:

僕も睡眠薬は日々処方していますが(登山者ではなく一般受診者に)、睡眠薬の専門家ではありません。

もし「間違ってるよ」「こうじゃないかな?」みたいなことがあれば、是非コメント欄から教えて下さい!

コメント

コメント一覧 (7件)

今回もとても参考になりました!山だけでなく、日常臨床でも役に立つ情報でした。(自分はPTで心リハに従事しているので、とても興味深い内容でした。)

途中から、アセタゾラミドがアゾセミドと表記されているような気が致しますが。。。ついつい気になってしまって。。。(笑)

スダニジュンコさん

コメントありがとうございます。そして、誤記指摘もありがとうございます(汗)

完全に間違えてました・・・。アゾセミド→アセタゾラミドに修正しました。

ご指摘ありがとうございます!

今後も定期的に配信していきますので、是非閲覧下さい!またコメントもよろしくお願いします!

お世話になります。

普段から睡眠障害があり高所での入眠剤は必須でしたので

今回は日頃の疑問と不安が一気に解消されるような詳しい解説をありがとうございました!

現在使用している薬、日常はデエビゴとベルソラム 山の時はゾルピデムと言う具合に

使い分けていますが、どちらも安全性の高い薬だと判ったことはとても参考になりましたし

ダイアモックスに睡眠時無呼吸症候群(SAS)に効果がある薬剤だと言うことも初めて知りました。

出来れば入眠剤に頼らず眠れることが理想ではありますが、高所での寝不足はそれこそ高山病や

疲労からの行動不能、私は寝不足から上室性頻拍の発作の発現などに繋がりかねない不安がありましたので、一概にダメ!ではなく医師の

支持の元適切に使用すれば100%ではないにしろリスクは低いと知れた事は今後の山行での不安要素が軽減されました。

大変な労力と時間を割いての情報発信ありがとうございます。

今後も楽しみにしております。

すみません訂正させて下さい。

日常での服薬はデエビゴとラメルテオンの間違いでした。

誤った内容でのコメント大変失礼しました。

遠藤さん

コメントありがとうございます!こういった感想をもらえるとありがたいです。

気をつけてはいるのですが、毎回長文になってしまい、「こんな長くてみんな読んでくれるのかな?」とけっこう不安に感じながら記事書いてます(^_^;

ひきつづき頑張りますので、よろしくお願いします!

日常で睡眠障害がありルネスタを使用していますが、高山で服用できないため、夏にアルプスに登った際に服用を控えましたが、ずっと睡眠不足でかなり朦朧としており、危険な登山となりました。睡眠薬に依存しないよう様々に工夫を重ねているところですが、依存性が少なく、高山でも安全性の高い睡眠薬があることが分かり、大変参考になりました。このような記事をあげてくださったことに心から感謝申し上げます。ありがとうございます!!

ヤギさん

コメントありがとうございます!

山での素朴な疑問シリーズも少しずつ増やしていこうと思ってますので、引き続き読んでいただけると頑張って書いている甲斐があります。