はじめに

こんにちは!市川です!

今日のテーマは「登山中のケガの管理(後編)」です。

前編では主に「山中での応急処置」についてお話ししました。

後編は、以下の2点について解説していきます!

こんな傷は受診すべき:傷の種類とリスクの違いは?

怪我=創傷にはいくつか種類があります。

ざっくり分類するとこんな感じ。

| 傷の種類 | 特徴 | 感染リスク |

|---|---|---|

| 擦過創(擦り傷) | 表皮がこすれて削れる | 低~中 |

| 切創(切り傷) | ナイフなどによる整った創縁、浅いことが多い | 低 |

| 裂創 | 引き裂かれたような傷 | 中〜高い |

| 刺創(刺し傷) | 釘・枝などで深く刺さる | 非常に高い |

| 咬傷(動物) | 唾液中の菌+深さ | 非常に高い |

結論を言っておくと、

刺傷と咬傷は傷の程度が軽くても、感染リスクが非常に高いので、必ず医療機関を受診すべきです。

ちなみに怪我の種類には、挫滅創という怪我もありますが、これは岩に挟まれて腕や足がつぶれるような傷です。

血行不良にもなるし、感染リスクも高い傷になりますが、こんな状態になって医療機関を受診しない人は皆無だと思いますし、現場でできることも限られるので、今回は割愛します。

それでは、あくまで皆さんが山中で対応しうる傷(上記の表)について1つずつ解説していきます。

擦過傷とは?

いわゆる擦り傷ですね。登山中に起こりうる怪我で最も多いものではないでしょうか。

おそらく誰もが経験済みでしょう。

慣れている怪我だけに安易に考える方も多いと思います。

実際に表層の怪我なので、そこまで感染リスクも高くはなく、出血も少ないため、自然治癒してしまうことも多いです。

皮膚が広範囲に剥がれるので「痛い」ですけどね(^_^;

しかし、「砂、土などの異物が広範囲に混入しやすい」という特徴があります。

山中では水が限られているから・・・という理由で、ろくに洗浄もしないままに放置すると「外傷性刺青」と言う状態になってしまうことがあります。

外傷性刺青とは、

外傷に伴って異物(砂、小石、木片、金属片など)が皮膚内に侵入・沈着し、色素沈着のように残る状態

を指します。

こうなってしまうと美容的にはかなり見た目はよくないです。

「外傷性刺青」でググるとたくさん画像が出てきますので、一度ご覧下さい。

こうならないためにも「たかが擦過傷といえでも洗浄で完全に異物を除去する」のは大切です。

もちろん外傷性刺青だけではなく、異物が残ることで感染リスクも上がりますので、洗浄は必須になります。

逆にすぐに十分な洗浄ができれば、必ずしも医療機関を受診する必要はありません。

切創とは?

傷そのものは比較的きれいで異物も混入しにくいため、感染リスクとしては低いです。

また、痛みもそこまでではありません。

一方で、「神経損傷」や「出血量」には注意が必要です。

①まずは傷が深い場合には、切創の末端が動くかどうか確認しましょう。

動かなければ神経や腱を切断している可能性があります。

この場合にも止血や洗浄は必要ですが、そもそも切創ではさほど汚れていないので、軽い洗浄+止血をしてできるだけ早めに医療機関を受診しましょう。

②活動性出血かどうか?

活動性出血とは動脈性出血のことです。

動脈を切断してしまうと、「ドクドク」どころか「ピューピュー」と拍動性に出血することがあります。

そうなれば洗浄どころではありません。一刻も早く止血しないと下山どころではなく、最悪その場で失血死してしまいます。

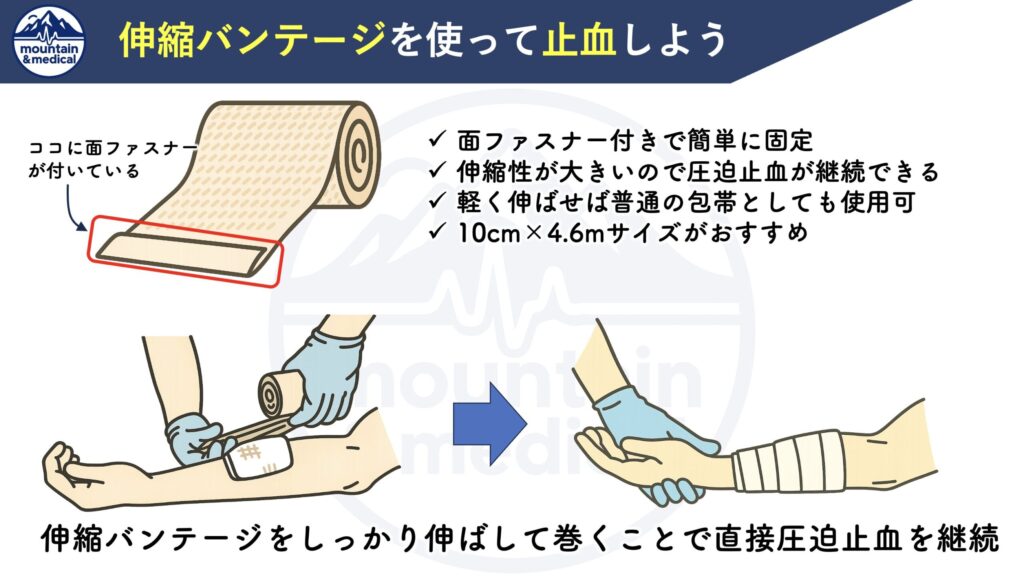

原則は前編のとおり直接圧迫止血です。

出血点をしっかりと見極めて、ガーゼも使って出血している箇所を直接圧迫しましょう。

圧迫時間の目安は15分です。

最初の5分は全力で押さえましょう。止血点よりも末梢(指先)の血流を止めてしまうぐらいしっかり押さえます。

残り10分は少しだけ緩めて押さえ続けます。少し緩めると末梢(指先)に血が流れる感覚が分かると思います。

全体で15分経過したらガーゼを外さずにそのまま伸縮バンテージなどを使用して圧迫止血を続けます。

動脈性出血では洗浄できなくなってしまいますが、しかたありません。

すぐに下山して医療機関の受診が必須です。

オススメの伸縮バンテージはこちらです↓

ちょっとお高いのが難点ですが、包帯にも使えるし、包帯よりも丈夫なのでサムスプリントなどの副子固定にも便利です。面ファスナー付きで簡単に固定できます。

山の中ではどんな環境で処置するか分からないので、できるだけ簡便に使えるものを持っていた方が時短になって結果的に命を守ります。

①②がいずれも問題ない場合。

出血はしているけどジワーっと出ているだけであれば洗浄→止血の順でOKです。

前編で示したように、洗浄+止血後にワセリンをぬって、テープやフィルム材で傷を寄せてあげることで出血もしにくくなります。

傷が浅ければ行動継続でもよいかと思いますが、深い場合や美容的に傷をきれいに治したい場合には病院で縫合してもらった方がいいかもしれません。

裂創とは?

登山中の外傷の中でも、裂創(れっそう)は比較的リスクの高いケガのひとつです。

転倒や落石、アイゼン・ピッケルの衝突などで生じやすく、創縁が不整で異物混入や感染の温床にもなりえます。

特徴は以下の通り。

出血は傷の深さにもよりますが、活動性出血になることは少ないですが、傷が不整で洗浄がしにくく、異物が残りやすいので、感染リスクは中等度になります。

傷の深さと汚染度合いによりますが、後述する破傷風リスクもあるので、下山後には医療機関の受診をお勧めします。

刺創(しそう)とは?

細くて鋭利な物(枝・トゲ・ピッケル・転倒時の金属や釘など)が皮膚に深く突き刺さることで生じる傷です。いわゆる刺し傷ですね。

1枚目の画像のように小枝が少し刺さった程度では傷口も小さく、出血もほぼないので安易に考える方もいると思いますが、外見以上に深刻なリスクをはらむ外傷です。

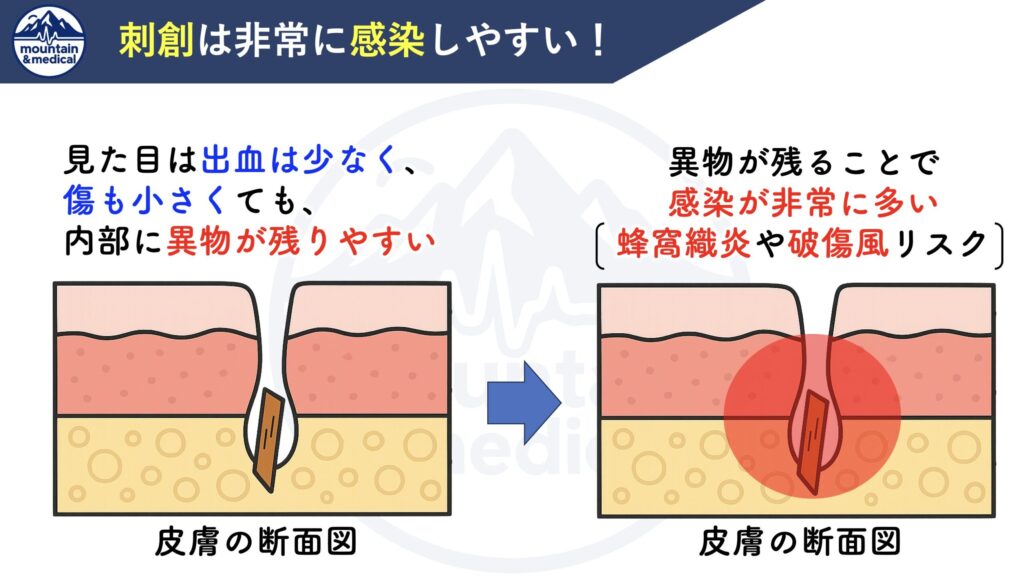

一番の特徴は「異物(木片・トゲ・砂・汚泥など)が傷の深部に残りやすい」ということです。

したがって、感染リスクは非常に高く、放置すると、蜂窩織炎という感染症で大変な目に遭う可能性が高いです。

傷の内部に空気が入りづらいので、嫌気性菌という空気がない環境で感染しやすい菌が繁殖しやすくなります。後述する破傷風は嫌気性菌なので、刺傷は破傷風リスクが非常に高いです。

医療機関での洗浄、抗生剤投与、破傷風対策など必要になりますので、一見すると軽い怪我でも必ず医療機関を受診しましょう!

咬傷(こうしょう)とは?

咬傷(こうしょう)とは動物や人に噛まれた傷のことで、唾液中の菌が多いのが一番の特徴です。

登山で起こることは稀ですが、たまに小動物に噛まれることがあります。

クマに噛まれれば誰もが受診するでしょうが、ネズミのような小動物の場合には見た目にはたいしたことがないので放置してしまうケースも多いです。

しかし、刺傷と同じく傷口が狭くて深いので、洗浄は非常に難しく、口腔内には細菌も多いので、感染リスクは最も高い傷になります。

上図の異物が細菌だらけの唾液に置き換わったイメージですね。

咬傷も程度にかかわらず必ず医療機関を受診すべき傷です。

感染の成立には時間がかかる:ゴールデンタイムは6時間以内

感染は「細菌が十分に増える」ことで起こります。

泥などで汚染されたらすぐに感染するわけではありません。

一般的には「6時間以内にしっかりと洗浄して異物の除去ができれば感染のリスクは非常に低い」とされています。

自分で洗浄できる擦過傷、切創、裂傷などではできるだけ早期に洗浄すべきですし、自分で洗浄ができない刺傷、咬傷などではできるだけ早期に下山して、医療機関で洗浄してもらうことをオススメします。

破傷風とは?〜登山中のケガで要注意!〜

🦠破傷風は感染症ですが、傷口が化膿するような感染症ではありません。

🦠けいれんや呼吸障害を引き起こし、未治療だと致死率10〜30%という非常に怖い感染症です。

破傷風はClostridium tetani(クロストリジウム・テタニ)という嫌気性菌によって起こる感染症です。

嫌気性菌とは、空気を嫌う性質のある菌で、空気にさらされていると休眠状態になっていますが、深い傷などで空気が少ない環境になると増殖します。

Clostridium tetani(クロストリジウム・テタニ)は土壌や動物の腸管内(糞便に混じっている)にいます。

- 土壌や腸管内では空気にさらされているので芽胞として休眠状態になっている

- 空気が届かない深い創傷の奥になると芽胞から菌体になり、毒素を産生

- テタノスパスミン(tetanospasmin)という強力な神経毒素がけいれんや開口障害を引き起こす

- 未治療だと致死率は10〜30%

原因菌であるClostridium tetani(クロストリジウム・テタニ)は土壌や動物の腸管内にいるため、登山を含む野外活動での怪我で感染することが多いとされています。

破傷風の基礎知識

潜伏期が1週間前後あります。すぐに発症するわけではないので注意です。

初期症状としてよくあるのが「開口障害=口が開けづらくなる」です。

登山中に怪我をして1週間後ぐらいに「口が開けづらい、顎がだるい、首がこわばる」と思ったら即病院へ行きましょう。

基礎知識としてもう1点大切なのが、「ワクチン接種で予防が可能」ということです。

日常的に登山をする方は、ぜひワクチン接種での予防をオススメします。

破傷風の治療

治療に関しては詳しく書いても医療従事者以外にはあまり関係がないので、ポイントだけかいつまんで解説します。

破傷風は治療法はありますが、以下のような特徴を理解しておいて下さい!

🦠治療期間は数週間〜1ヶ月以上に及ぶことがある

🦠適切な治療で致死率は下がってきているが、依然として数%の死亡率がある

🦠高齢者・ワクチン未接種・受診遅れは重症化リスクが高い

破傷風治療の概要

🏥支持療法:呼吸不全に対する人工呼吸器管理、痙攣に対する抗痙攣薬

🤕創部のデブリドマン+抗菌薬による菌量の減少

💉破傷風免疫グロブリン投与による毒素の中和

💉破傷風トキソイドによる2次予防

今回は治療についての細かな内容は割愛しますが1点だけ。

意外かもしれませんが、破傷風は“感染しても免疫がつかない”数少ない病気です。

そのため、破傷風を発症して治った人も、必ずワクチンを受ける必要があります。

治癒後もブースター接種を含めた3回のワクチン(トキソイド)接種が推奨される

さて、治療はここまでです。

次は破傷風に対して最も重要な予防の解説になります。こちらはしっかりと読んでください!

破傷風は「ワクチン接種で予防」がベスト!

「治療」の章でも解説しましたが、破傷風は治療法がないわけではないですが、それでも致死率は決して低くなく(数%程度)、完治までにかなりの時間がかかります。

破傷風はワクチンで予防ができます

=登山のような野外で怪我をするリスクが高い人は事前に予防しておくべきです。

その前提に立った上で「予防」に関してもう少し詳しく説明していきます。

破傷風の定期予防接種と感染リスク

破傷風は破傷風ワクチン(トキソイド)を接種することで予防できます。

しかし、ややこしいのが「人によってワクチン接種状況が違う」ということです。

ややこしくしているのは以下の2点です。

日本国内では1968年〜定期接種が開始されました。しかし、当初はごく一部の自治体のみでした。

1974年には破傷風トキソイドの全国定期接種(三種混合(DPT)ワクチン)が開始されています。

生後3ヶ月から定期接種として、初回3回+追加2回(計5回)の接種が制度上定められました。

したがって、

1974年以降の生まれ(2025年時点で50歳以下)の方は乳幼児期に接種をしているはずです。

これを基礎免疫を持っている状態といいます。

しかし、ワクチン(トキソイド)の効果は約10年でなくなりますので、10年ごとのブースター接種が望ましいとされています。

まとめると以下の通りです。

| 生まれ年 | ワクチン接種歴の可能性 | 対策 |

|---|---|---|

| 1974年以降 | 乳児期に定期接種あり(DPT) | 10年以上経過していればブースター接種をオススメ |

| 1968〜1973年生まれ | 一部地域で定期接種開始、未接種の可能性あり | ハイリスク群の可能性大 抗体価検査 or 接種を検討 |

| 1967年以前生まれ | 定期接種なし=未接種の可能性大 | ハイリスク群 必ず接種を検討 |

実は欧米では10年ごとの追加接種が定期接種にされており標準的ですが、日本では成人への追加接種(ブースター)は任意であるため、知らない人がほとんどだというのが問題です。

日頃から野外活動をメインにしている人は是非知っておきましょう!

怪我をしたときの破傷風感染リスク

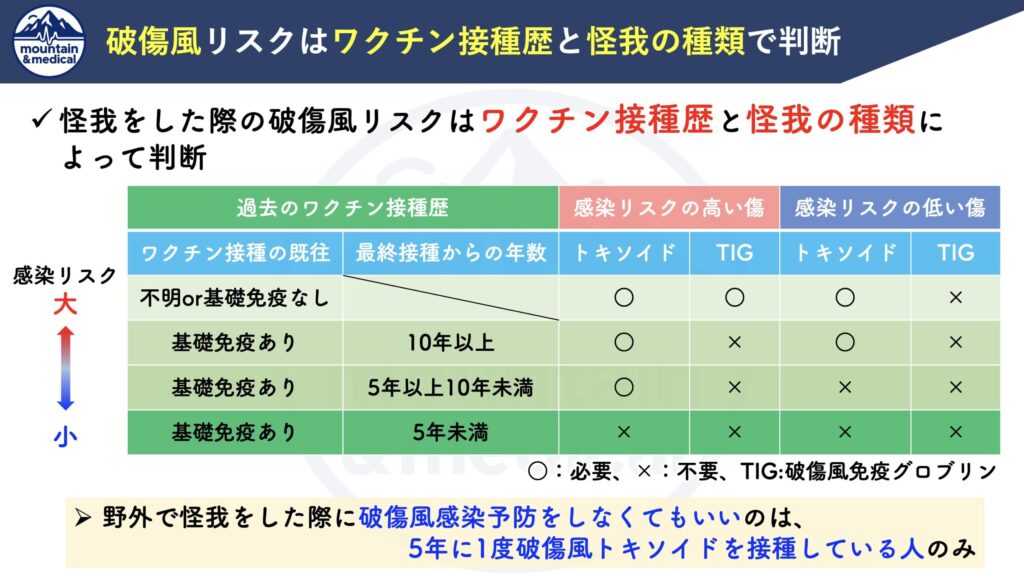

怪我をしたときの破傷風感染リスクは怪我の種類とワクチン接種歴で判断します。

感染リスクの高い傷は以下の通り

一方で、感染リスクの低い傷は以下の通り

これら傷の状態を踏まえて、医療機関ではさらに対象者のワクチン接種歴を加味して、下図のようにリスク分類して対応を行います。

上図をわかりやすくまとめると、

🙆♂️ 理想は5年に1回破傷風トキソイドの接種が望ましい

🙆♂️ 10年に1回は破傷風トキソイドの接種をしておけば最低限感染リスクは抑えられる

🙅♂️基礎免疫がない人は論外。早めに予防接種を打ちましょう。

まとめ:登山中のケガも冷静に、正しく対処を

まとめです!

後編は短く終わるつもりだったのに長くなりましたね(^_^;

もっと端的に伝えられるようにならないと・・・

登山中の怪我は「とりあえず消毒して絆創膏」ではダメです。

✔️消毒では感染は防げません。破傷風も防げません。

✔️傷を痛めて傷の治りを悪くします

この4つを意識することで、感染リスクを大きく下げることができます。

破傷風ワクチンの効力は10年程度

欧米では10年ごとの破傷風ワクチンの追加接種が標準ですが、日本では任意です。

しかし、10年ごとの破傷風ワクチン接種は登山者の“装備のひとつ”と考えて是非備えて下さい。

破傷風ワクチンを打っていても、刺創や咬傷では他の細菌感染リスクはとても高いので、傷は軽微に見えても必ず医療機関を受診しましょう。

以上です!最後まで閲覧いただきありがとうございました!

コメント