はじめに

こんにちは!市川です!

今日のテーマは「高度順応(後編)」です。

前編では、以下を解説しました。

✔️高度順応の仕組み

✔️高度順応の個人差

✔️高度順応するにはどのくらいの時間が必要なのか

✔️富士山やキリマンジャロ登山の実例

今回の後編では、

✔️高度順応はどのくらい持続するのか?

✔️事前順応の有効性は?

✔️低酸素室、低酸素マスクは有効なのか?

✔️海外遠征登山での高所順応戦略

これらを解説します。

一度、順応しても、平地に戻ると効果はどのくらい続くのかな?

事前に順応しておく方法は有効なのかな?

誰もがこんな疑問を持ったことがあると思います。

今回の記事を読んでいただければ、これら疑問が解消します!

高所に弱い方、登山をよくする人、登山ガイド、山岳ガイド、山小屋関係者などなど皆さんに知ってもらいたい内容です。

「まだ前編を読んでないよ」という方は前編から先に読んでもらった方が理解しやすいので、是非前編を読んでください!

高度順応はどれくらい持続する?

キリマンジャロに登る前に富士山に登って順応しておこう

こう考える方は少なくないはずです。

しかし、残念ながら・・・

換気応答は数日〜1週間で消失

造血効果は2〜4週間で低下

赤血球寿命は120日だが、Hb濃度は3週間程度で元に戻るとされている

前編で解説した高度順応のメカニズムを考えてもらうと、

高度順応の持続期間 ≒ 順応に要した期間+αしか持続しない

ということです。

一般登山者が2週間ぐらい高所に滞在して、赤血球数が増える造血効果に期待するのは難しいので、2-3日の高所生活であれば、その順応効果はもって1週間程度となります。

じゃあ、キリマンジャロに登る前に富士山に登っても意味がないの?

矛盾したことを言いますが、

キリマンジャロに登る前に富士山に登ることには意味があります。

順応効果が消えてしまっても「リマインド効果」があるため、再登高では高所順応が早くなるためです。

事前順応はムダじゃない!リマインド効果とは?

例えば、富士山(3,776m)に登り、その高度に順応できているとします。

(厳密には登っただけでその高度に順応できているというわけではありません)

その状態で2週間後にキリマンジャロに向かって、いきなり3,776mに行けば、高山病になる可能性があります。

富士山での高度順応は消失しているからです。

しかし、実際にはキリマンジャロに登る際には徐々に高度を上げていきます。

それでも通常であれば睡眠高度を1日あたり1,000m上げるのはリスクが高いのですが、リマインド効果によって早期に順応できるため高山病リスクを抑えられるのです。

過去8週間以内に3,000m以上に4日以上滞在した経験があると、4,559mの登山で高山病発症率が58%→29%に減少した。

Schneider M, et al. Acute mountain sickness: influence of susceptibility, preexposure, and ascent rate. 2002; Med Sci Sports Exerc. 2002; 34(12): 1886-91.

チベット鉄道の工事労働者:

7か月間の高所労働と5か月の低地生活を繰り返した人々は、繰り返しの曝露で高山病発症率が低下する

Imray C, et al. Acute Mountain Sickness: Pathophysiology, Prevention, and Treatment. Prog Cardiovasc Dis. 2010;52:467-484. PMID: 20417340

このような報告があります。

また、CDC Yellow Bookでは高所旅行者に対して以下のような行動を推奨しています。

高所旅行の14日以内に2750mを超える高所に2泊以上滞在する事前順応が有用

CDC Yellow Book:High-Altitude Travel and Altitude Illness

報告によってもまちまちなので、リマインド効果の持続期間は一概には言えませんが、

【💡リマインド効果の持続期間】

高所(2,750m)に2泊滞在→14日間

3,000mに4日滞在→8週間(約2ヶ月)

7ヶ月の高所労働→5ヶ月

これらを踏まえれば、基本的には長期間高所順応していれば、リマインド効果も長くなると言えます。

事前順応(Pre-acclimatization)の有効性

前述のとおり、高所順応そのものは、高所での滞在期間+αぐらいの期間しか効果は持続しません。

したがって、事前順応とはリマインド効果を期待して行うということになります。

リマインド効果であれば、高所順応よりもかなり長期間維持できます。

また、リマインド効果の優れたところは、事前に順応した標高以上の標高まで効果が期待できるところです。

理想的には

✔️目標高度まで事前に順応しておく

✔️順応期間は長ければ長いほどいい

となりますが、現実的ではないですよね。

山本正嘉先生が+2,000m仮説を提唱しています。

正確に言えば証明はされていないのですが、事前に順応した標高+2000mまでは経験則的には概ね大丈夫とされています。

山本正嘉著:登山の運動生理学とトレーニング学, 第5章: p465-467.

例:富士山山頂3,776mに順応できていれば、5,800m程度までは高度障害が出にくい。

数名の登山家達の報告によると「デナリに登る前・ヒマラヤに行く前などに富士山に週1回ぐらいで何回か登ると標高5,000〜6,000mまでは効果が期待できる」ようです。

低酸素室は本当に効果ある?登山前トレーニングの限界と効果

「富士山(3,776m)に順応できていれば、5800m程度までは高度障害がでにくい。」

そうはいってもそんなにたくさん富士山に登れないよ・・・

低酸素室は効果あるのかな?

こう考える人もいらっしゃるのではないでしょうか?

確かに「社会人をしているとそんなに頻繁に富士山に行けない」「季節的に富士山に登れない(キリマンジャロ適期が2月)」といった問題もあるので、海外登山をする前に低酸素室が利用できれば・・・と考える方もいると思います。

ちなみに低酸素室には2種類あります。

そんな低酸素室の効果はどうなのでしょうか?

低酸素室に関しては多数の研究がされているのですが・・・

効果があるという報告もあれば、ないという報告もあり、見解が一致していません。

なんともモヤモヤした結果ですね😅

しかし、分かっていることとしては以下の3つがあります。

- 短期曝露(数十分〜数時間を数回)は有効な可能性が低い。

- 長期曝露(1日8時間以上×7日以上)は有効な可能性が高い。

- 低圧低酸素室>常圧低酸素室の方が効果が期待できる。

低酸素室を利用したとしても、事前順応(リマインド効果)と同様にある程度長時間低酸素状態に曝露されいないと高所順応という観点からは意味がありません。

当然と言えば当然ですね。

低圧低酸素室(実際の高所と同じ環境)の方が常圧低酸素室よりも有効であるとする研究報告があります(Fulco CS, et al. Exerc Sport Sci Rev. 2013;41(1):55–63.)が、国内の低酸素室の多くは、常圧低酸素室です。

やはり安全性の問題が大きいのだと思います。

それじゃあ、低酸素室は何のためにあるの?意味ないの?

そんなことはありません。

低酸素室トレーニングには一定の効果があります。

確かに低酸素室で高所順応しようと思うと、無理があります。

多くの低酸素室が1回あたり1時間〜1時間半程度としているところが多いので、長期間の高所順応には向いていません。

一方で、高所での呼吸法の習得には有用です。

高所では呼吸法がとても大切になります。口すぼめ呼吸というやつですね。

詳細は過去記事も参照していただきたいですが、口(空気の出口)をすぼめることで口腔内しいては肺の圧力が高まります。

そもそも高所での低酸素は気圧が低いことが問題であり、酸素濃度は平地と同じ21%です。

口をすぼめることで、肺の圧力を上げれば、平地と同等以上に酸素を届けることができます。

「低酸素室でパルスオキシメーターを装着して、自分の酸素飽和度を測定しながら運動する」

そうすることで酸素飽和度が目に見えて下がるのが分かるでしょう。

そのとき「なんとなく息苦しい」という感覚もあれば、なかったりもします。

そこで口すぼめ呼吸をしてみて下さい。

うまくできていれば目に見えて酸素飽和度が上がります。

このように低酸素室は、

❌事前順応として利用するのではなく、

⭕️低酸素環境を体験し、呼吸法でコントロールする方法を学ぶ

という利用方法が望ましいです。

低酸素室:実店舗紹介

市販の低酸素マスクは効果ある?

結論から言えば、高所順応トレーニングとしては意味がありません。

低酸素マスクには2種類あります。

ということで、「市販されている低酸素マスク」は呼吸抵抗を高めるだけで、高所順応には効果はありません。

遠征登山での高度順応戦略

Climb High, Sleep Low:高度順応戦略の基本

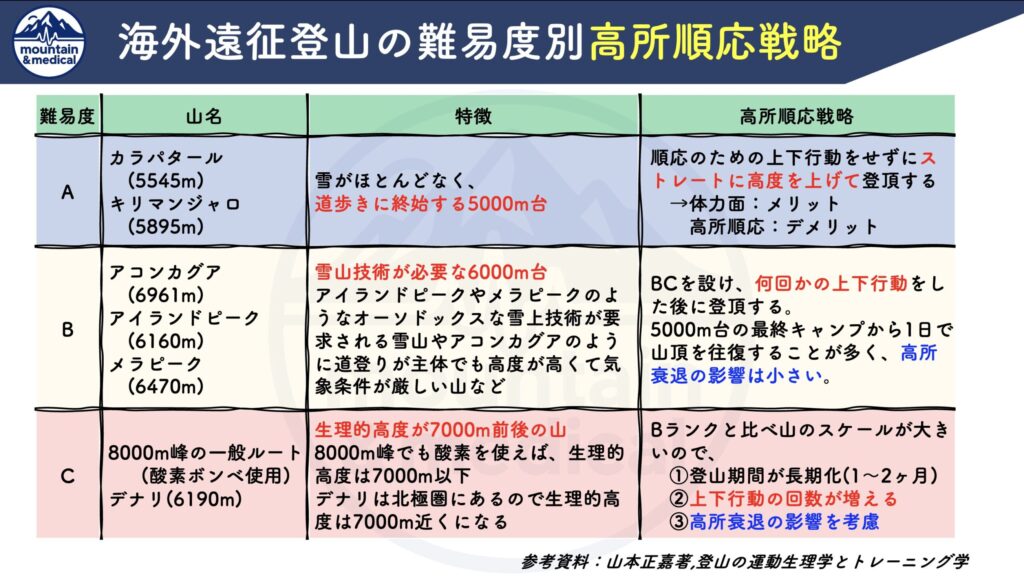

難易度別:海外遠征登山の高所順応戦略

難易度はA<B<Cの順に上がります。

※生理的高度:体内に取り込まれる酸素分圧で判断した高度のこと。

酸素を用いることで擬似的に標高を低くできます。逆に緯度が高くなれば実際の標高よりも人体に影響を与える生理的高度は高くなります。

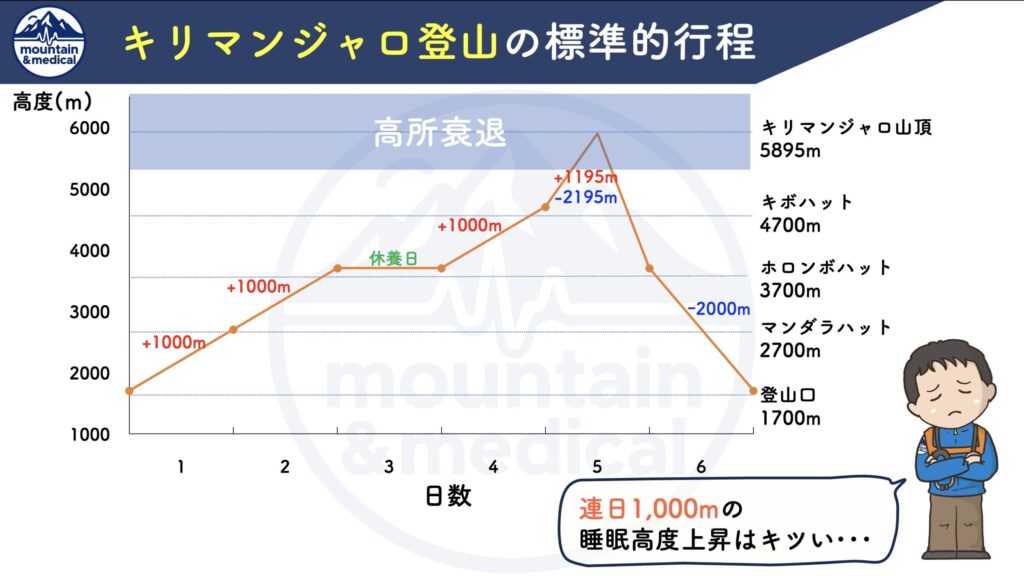

難易度A:キリマンジャロ

キリマンジャロのような難易度Aの場合、順応のための上下行動はせずにストレートに標高を上げていきます。

全体の登山日数が少なくなるため、体力的には優しいですが、連日の1,000mの睡眠高度上昇は高度順応的には厳しいです。

高度順応だけに関して言えば難易度Bよりも難しいため、日本国内での事前順応や低酸素室を利用した呼吸法トレーニングをオススメします。

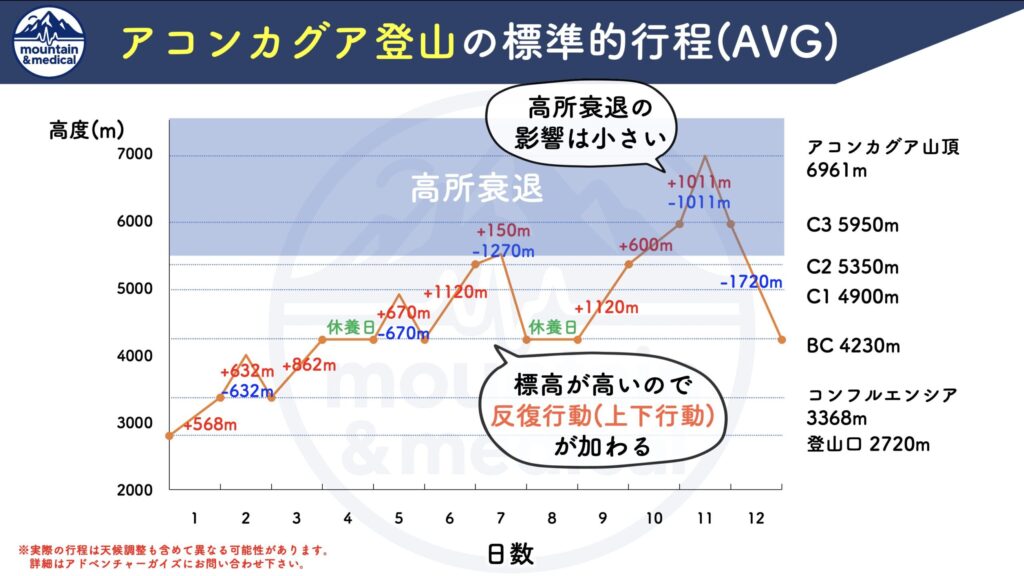

難易度B:アコンカグア

標高が高くなるため、BC(ベースキャンプ)を設けて、何回かの上下行動が必要になります。

一方で、5000m台の最終キャンプから1日で山頂を往復することが多く、高所衰退の影響は小さいのが特徴です。

気象条件が厳しく、凍傷も多発する山なのでキリマンジャロよりは明らかに難易度は高いですが、高所順応という点だけで考えれば、適切に休養日や睡眠高度上昇を調整することでキリマンジャロよりも高所順応はしやすいと言えます。

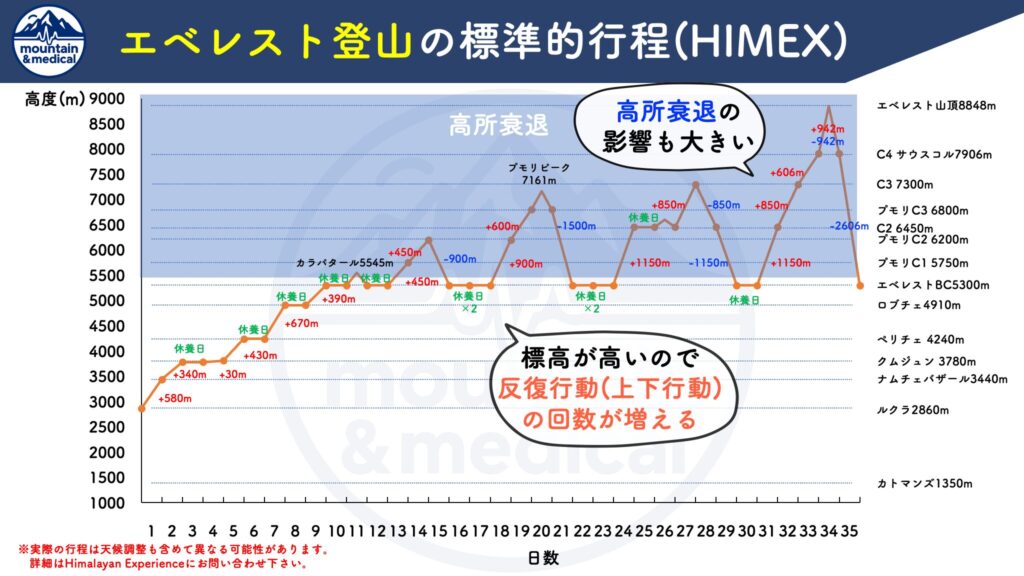

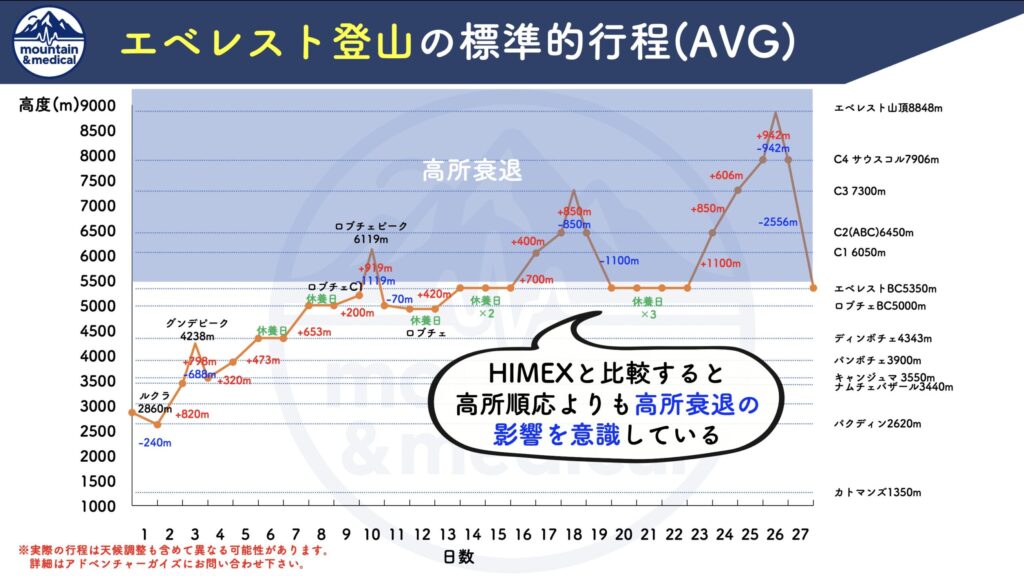

難易度C:エベレスト

世界最高峰エベレストともなると、これまでの難易度A、Bと比べ山のスケールが大きいので、

①登山期間が長期化(1〜2ヶ月)

②上下行動の回数が増える

③高所衰退の影響を考慮

結果的に体力も忍耐力も耐久力も必要になります。

C3(7,300m)以降では積極的に酸素を使用するため、高所順応的には7,000m級の登山となります。

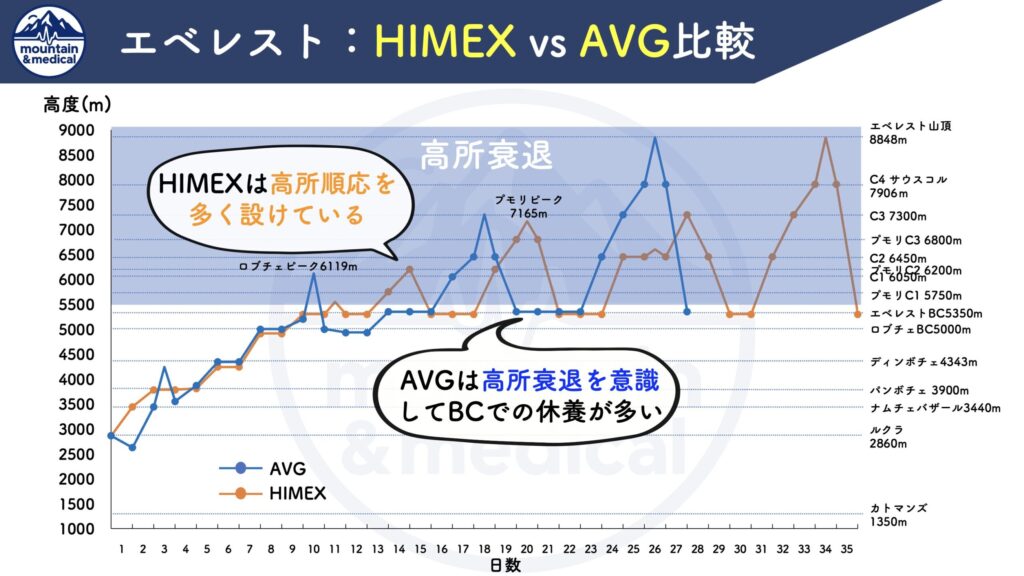

Himalayan Experience(HIMEX)とアドベンチャーガイズ(AVG)のプランを見比べると面白いですね。

✔️HIMEXではより慎重に高度順応をしており、

✔️AVGでは高所順応よりも高所衰退を意識してBC(5,300m)での休養が多いのが特徴です。

このように高所順応に正解はありません。

「高度順応戦略の基本」を抑えた上で各自にあったプランを練ることが大切です。

まとめ

まとめです!

海外遠征登山のみならず、国内の登山であっても富士山のような標高4,000m近い登山では高度順応戦略は必要になります。

さらに高所に弱い方であれば、標高2,000m台の登山から高所順応を意識していく必要があります。

❌高所順応は残念ながら長期間維持できません。

⭕️しかし、リマインド効果で次の登山の際に高度順応を早めます。

標高の高い山に登る場合、

✔️事前に近い標高まで登っておく

✔️ゆっくり高度を上げるプランにする

✔️低酸素室を活用して、呼吸法を学ぶ

これらの対策を駆使して安全に楽しく高所登山を楽しみましょう!

最後まで閲覧いただき、ありがとうございました!

低山には低山の良さがありますが、高山には高山ならでは良さがあります。

しっかり学んで、安全に快適にいろんな山を楽しめるようにしていって下さい!

コメント