はじめに

こんにちは!市川です!

登山中の低体温症リスクを正しく理解し、確実に予防するために——。

本記事では、熱の移動に関する物理学的な基礎知識「4つの熱移動経路」を登山・アウトドアの現場に即してわかりやすく解説します!

この知識は、冬山登山やビバークなどの緊急時のみならず、日常のレイヤリング選びや装備計画にも直結する大切な基盤となりますので、ぜひ理解して下さい

熱移動の4つの経路とは?

人の身体から熱が失われるメカニズムは、以下の4つに分類されます。

- 伝導:低温の物質に接していれば熱が低温側に移動する

- 対流:周囲に流体があれば熱が奪われる

- 放散(輻射):真空中でも(個体も流体も接してなくても)電磁波の形で熱を放散すること

- 気化(蒸発):液体が気化するときに物体から奪う気化熱(蒸発熱)

1.2.3.は自分の体温より外界の温度が高い場合には熱喪失にはなりませんが、4.だけは外界の温度が高くても熱喪失を起こします(暑い夏の日に汗をかいて体温調整するためですね)。

1. 伝導(Conduction)

接している物質に熱が移動する現象です。高温→低温側に熱が移動します。

人体は深部体温37℃ですので、通常は人体→外界と熱が移動します。

登山においては大切なことは空気と地面では熱伝導率が全く異なる点です。

空気の熱伝導は非常に低いため断熱作用が期待できるんです。

ダウンジャケットやエアマットなどが空気の断熱効果を利用していることはご存じ方も多いのではないでしょうか?

一方で、地面は熱伝導率は空気の10〜100倍ぐらい高いです。特に岩などは顕著ですね。

したがって、登山中においては外気からの熱伝導よりも地面からの熱伝導をいかに抑えるかがポイントになります。

登山靴を履いて立っているとき、歩いているときにはほぼ影響はありません。

📍疲れて座っているとき

📍ケガをして座っているとき

📍体調不良で横になっているとき

上記のような地面との設置面積が増えるときには地面からの熱伝導を抑える≒マットなどの断熱材を敷かないと、伝導によって体温を奪われて、低体温症を発症しやすくなります。

雪は比較的空気を含むので熱伝導率はそこまで高くありません。

雪山ではテントよりもイグルーや雪洞が暖かいのはこのためですね。

しかし、例え熱伝導率が低くても、雪そのものは氷点下なので接触していれば熱伝導の総量は大きくなるので、当然体温は奪われます。

2. 対流(Convection)

風や水流など、流体によって熱が奪われる現象です。

登山中に気をつけるべきは、稜線の風ですね。「樹林帯では暑かったのに、稜線に出て急に冷えた」ということはほとんどの登山者が経験したことがあるのではないでしょうか。

ちなみに水は空気の約20倍の熱伝導率があります。

したがって、沢登りでは沢水自体の冷たさもさることながら、対流+伝導のダブルパンチで一気に身体が冷えるんですね。

さらに濡れた身体に風を受ければ、蒸発(気化)も促されるのでトリプルパンチですね。

3. 輻射・放散(Radiation)

物質を介さず、赤外線などの電磁波として熱が放出される現象です。

物体を介さないので真空中でも起こります。

太陽からの光で地球が暖められているのは、輻射のおかげですね。

逆に寒冷地では人体は常に輻射で熱を失っています。無風状態でも関係なく、熱損失が続くので、それをうまくこもらせて、体温喪失を防ぐのが大切です。

ダウンなどのインサレーションは空気の断熱層をつくって、輻射熱をこもらせるイメージですね。

また、いわゆるエマージェンシーシート=アルミブランケットはアルミによって輻射熱を反射させて体温を保持します。

4. 蒸発・気化(Evaporation)

液体が気体に変わるときに気化熱として熱を奪う現象です。

「汗で濡れた衣服が体温を奪う」=伝導ですが、ここに「風が加わると、一気に身体が冷える」これは登山者にとっては一番イメージしやすいのではないでしょうか?

これは対流(風)+気化(汗が蒸発する)が複合的に作用するから一気に冷えるんですね。

風を加えると水分は蒸発しやすくなります。洗濯物に風を当てると早く乾きますよね。

早く乾く=蒸発するということは、その分、気化熱を奪われます。

蒸発・気化を防ぐには、

📍そもそも濡れないこと

📍濡れてしまったら着替えること

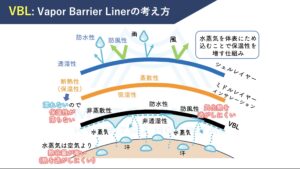

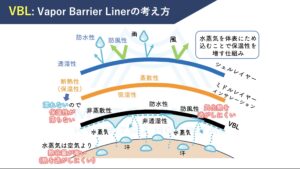

📍濡れたとしても蒸発させないこと=VBL(Vapor Barrier Liner)

がポイントになります。

「VBLって何?」という方、ごく簡単に言えば「湿度100%では気化しないので暖かい」ということです。

でももっと奥深い理由があるので、こちらを是非ご覧下さい。

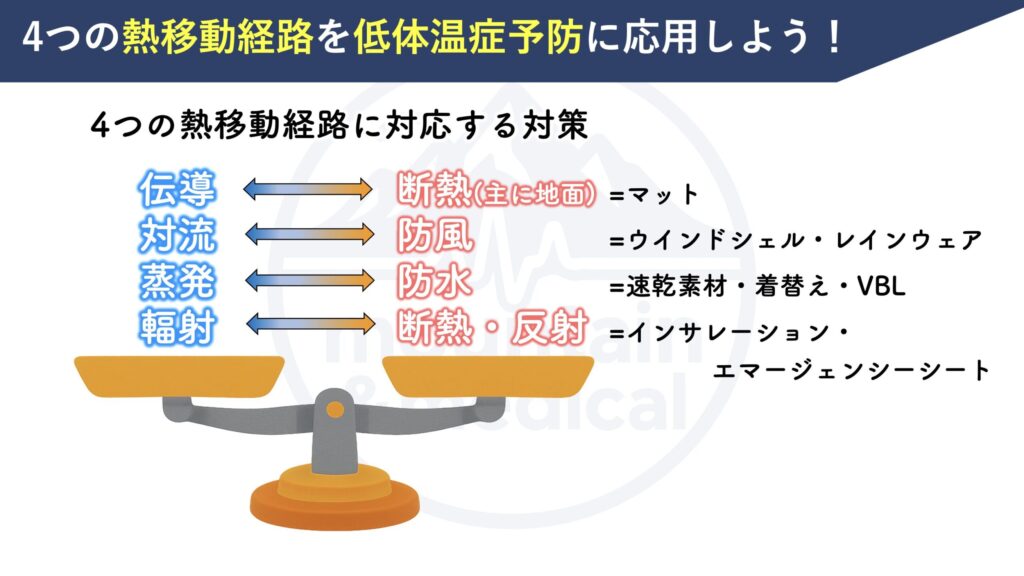

レイヤリングと装備は「熱移動の4原則」に従うべし

登山中には持っている装備に限りがあります。

熱の移動経路を理解して、それぞれを遮断・利用することが大切です。

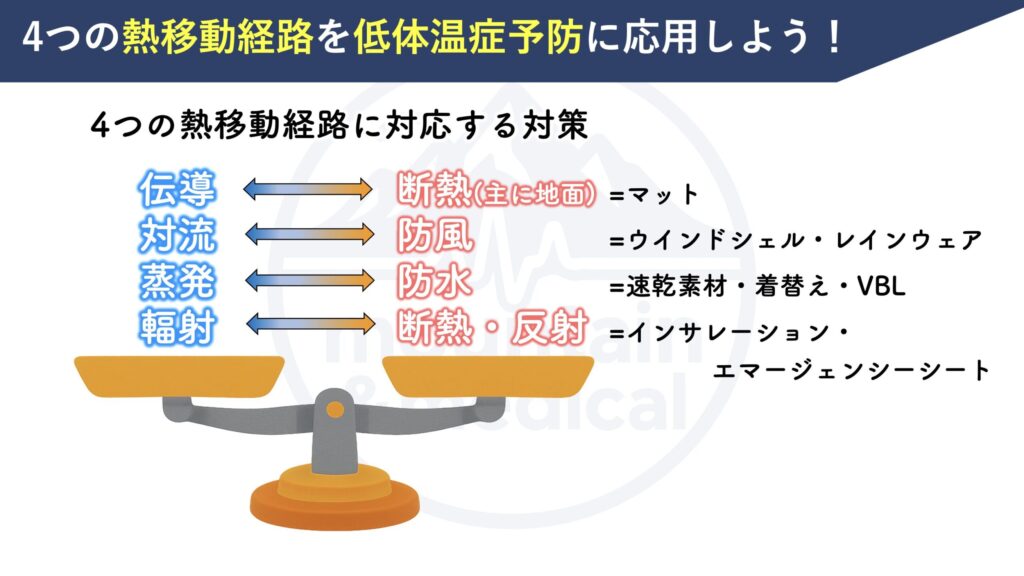

伝導であれば、地面からの冷気を遮断(断熱)する = マットなど極力熱伝導率が引くものを下に敷く必要があります。

対流であれば、空気が動かないように固定する=ウインドシェルやレインウェアといった防風性能が高いウェアで身体周りの空気を動かないようにしたり、ツェルトを張って風を防ぐのも有効でしょう。

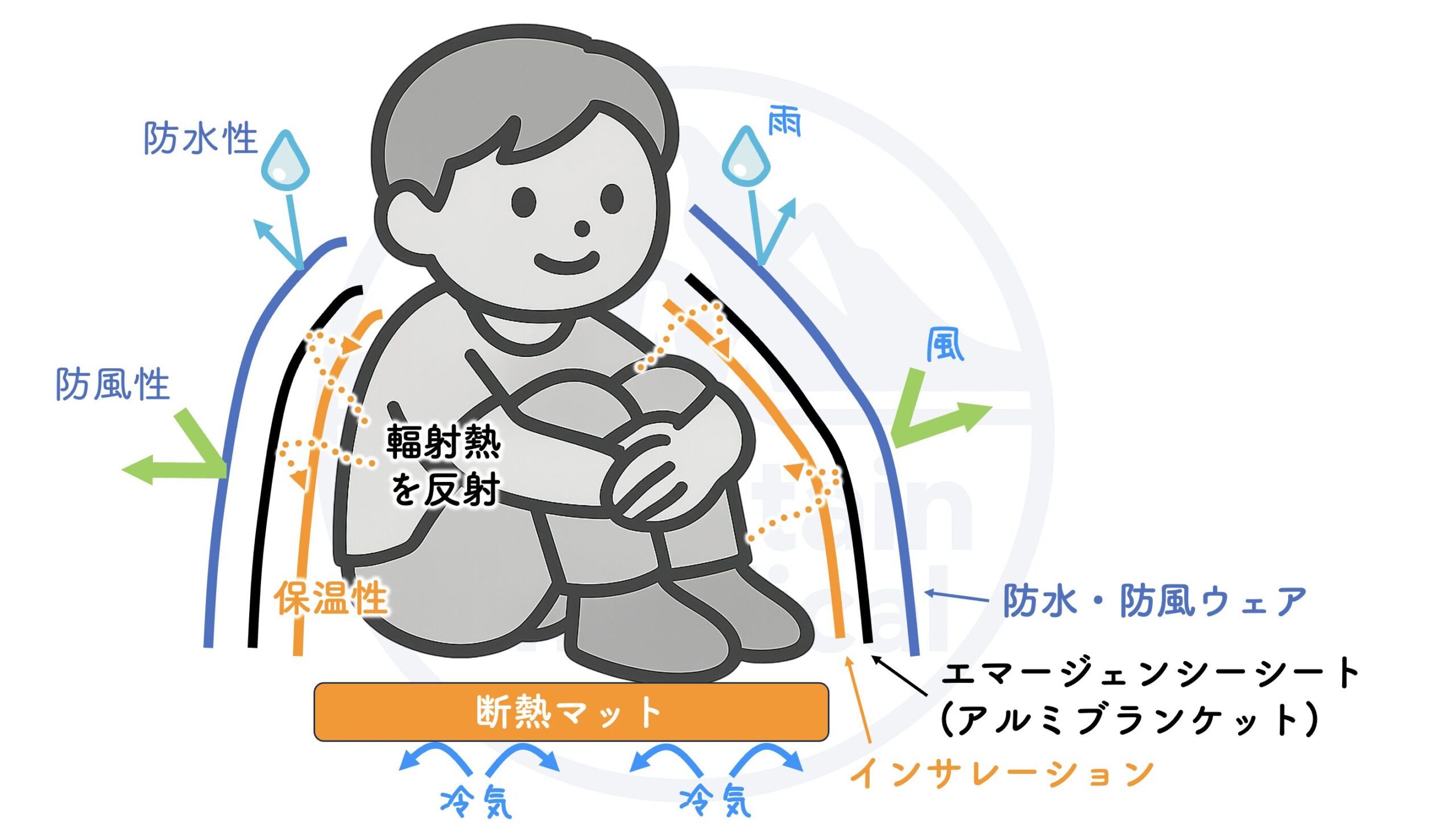

以下に4つの熱移動経路に対応する対策を図示しておきますので、この図をなんとなくでいいので覚えておきましょう。

それぞれの熱移動経路に対して有効な装備や衣類は異なります。

これを踏まえると、効果的なレイヤリングの順番や装備選びの意味が見えてきます。

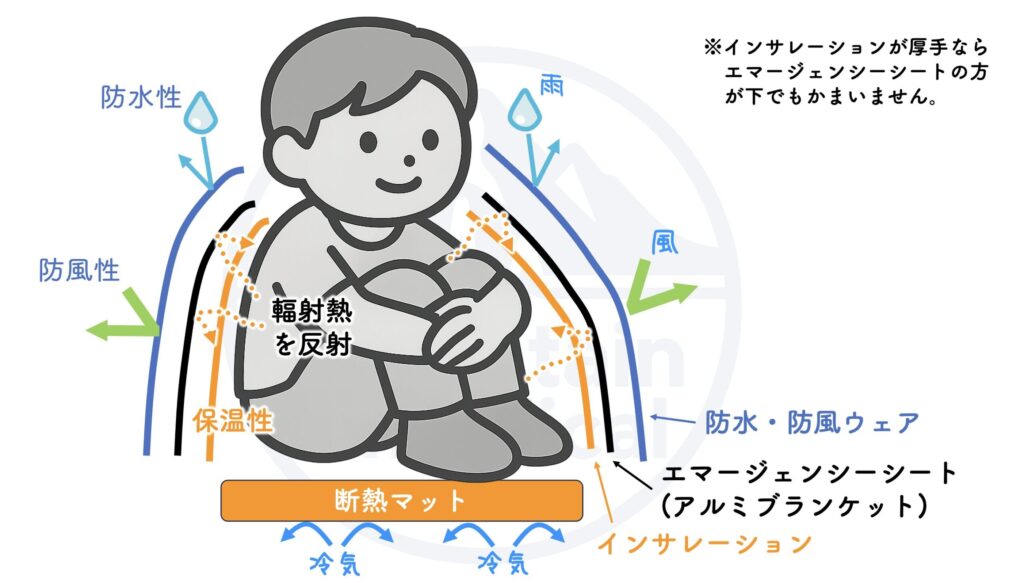

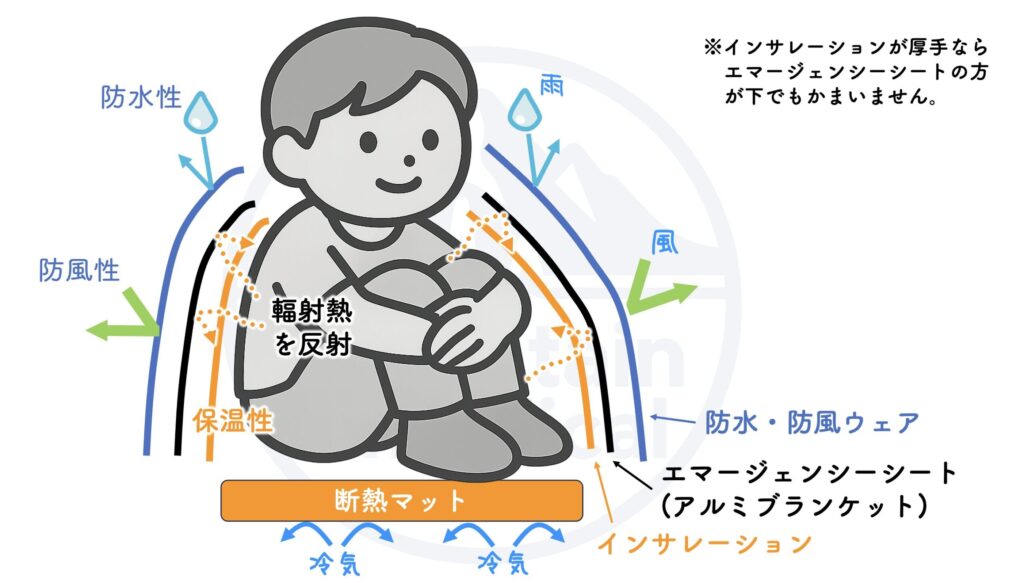

📍伝導を断つ、マットなどは地面と身体の間に設置する

📍輻射熱を生かすためにインサレーションやエマージェンシーシートは身体のすぐそばに着る

📍蒸発を防ぐために、そもそも濡れないためには防水ウェアは一番外側。

VBLとして機能させるならできるだけ身体の近くに。

📍対流を断つ、防風ウェアや防水ウェアは一番外側に着る

例えば、こちらの図。

登山用品店には必ずおいてあるエマージェンシーシート(アルミブランケット)。

販売促進写真は上図のように包まっている写真がほとんどですが、ここまで勉強してきた皆さんなら、この図の使用方法が間違っていることはわかりますね?

エマージェンシーシートは確かに生地としては防水・防風性能がありますが、密閉性に乏しいので、一番外側に着てしまうと、隙間風がふくので対流防止にほとんど寄与しません。

当然、雨が降れば隙間から雨が入ってびしょ濡れになります。

したがって、エマージェンシーシートは必ずレインウェアなどの防水・防風シェルの下に装着するようにしましょう!

エマージェンシーシートで「心臓などのコア臓器がある胸や腹などの体幹部」、「熱を放散しやすい頭部」を保護した上にレインウェアを着ることで内部の対流を防げば、エマージェンシーシートのガサガサで空気層も出来るため、輻射熱+断熱作用で効果を十二分に発揮します。

医療従事者・山岳医の視点:低体温症の理解と対応に不可欠な知識

遭難時・ビバーク時・外傷で動けなくなったとき、最も生命を脅かすのは低体温症です。

特に体動困難となった登山者を対応する医療者にとって、この4つの熱移動経路の理解は必須。

山の中では持っている資源はかぎられます。

必ずしもマットを持っているわけでないし、アルミブランケットもないかもしれません。

具体的なレイアリングの順番を覚えてもその場にその装備がなければ何の役にも立ちません。

レイアリング順を覚えるのではなく、自分の持っている装備で4つの熱移動経路をできる限り抑えるという発想力が大切です。

まとめ:装備選びも対策も「熱移動」を理解することから

登山中に持ち運べる装備は限られています。しかし、知識は無限に軽く、どこへでも持っていける最高の装備です。

- 伝導:低温の物質に接していれば熱が低温側に移動する

- 対流:周囲に流体があれば熱が奪われる

- 放散(輻射):真空中でも(個体も流体も接してなくても)電磁波の形で熱を放散すること

- 気化(蒸発):液体が気化するときに物体から奪う気化熱(蒸発熱)

4つの熱移動経路を理解して、それぞれに対する対応を考えれば、おのずと下図のようなレイアリングになります。この図を覚えるというのではなく、考え方を覚えることを大切にして下さい。

- 「熱はどの経路で失われるか?」

- 「今、自分はどの経路に対して無防備なのか?」

この問いかけができるかどうかで、生死が分かれる場面すらあります。

しっかり知識をつけて、いざというときに備えつつ、安全に登山を楽しみましょう!

🔗 関連記事

コメント